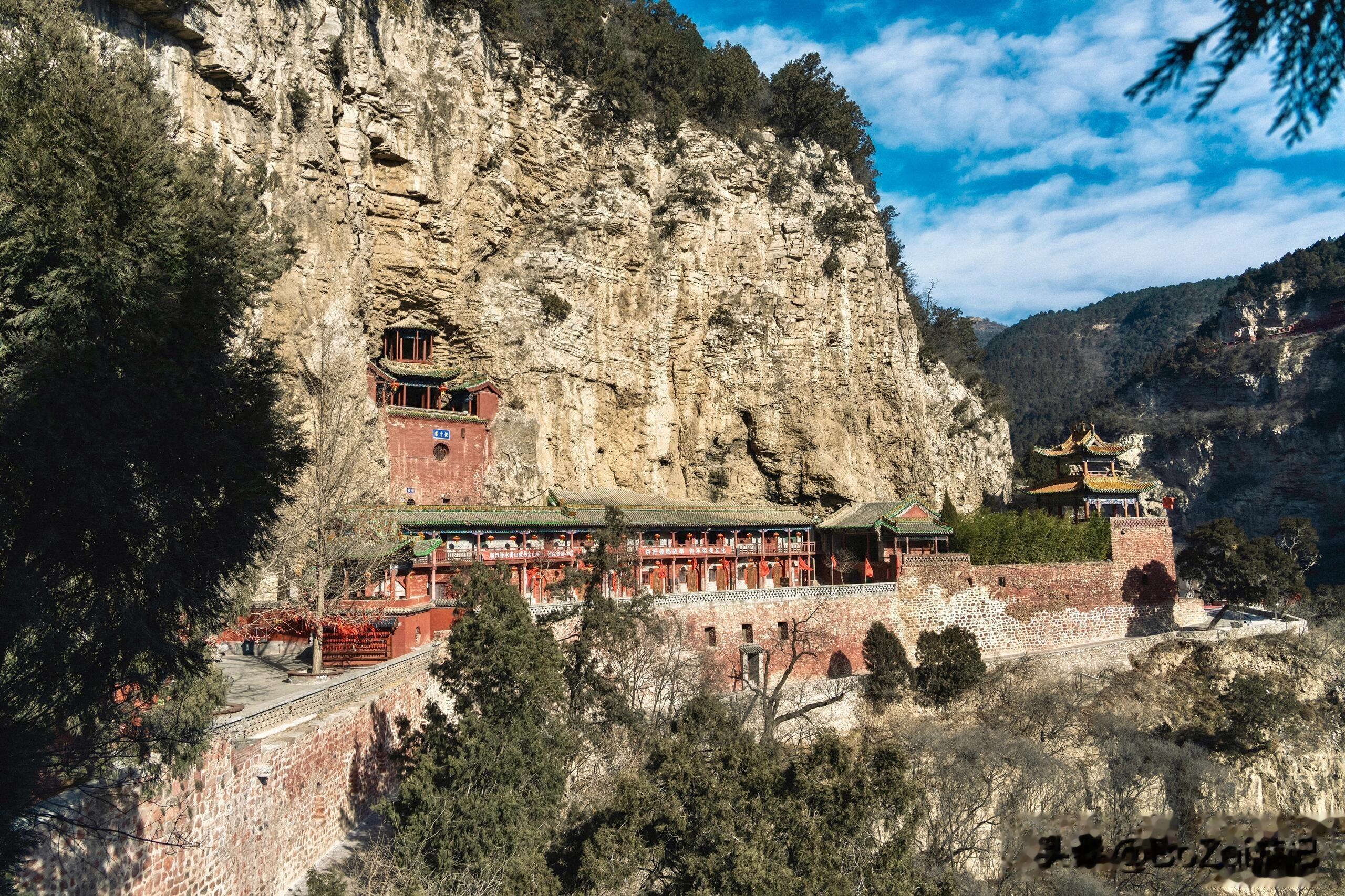

在吕梁山脉褶皱处,姑射山观音阁像一枚被岁月楔入崖壁的青铜印章,在海拔千米的云端盖下属于东方美学的惊叹号。当无人机掠过层峦叠嶂,镜头突然被绝壁上悬挑的飞檐拽住——这座嵌在丹霞赤壁间的千年佛阁,正以「悬、奇、险」的姿态,重新定义人们对古建筑的认知边界。

通往观音阁的羊肠小径还未及山腰,便被蒸腾的云雾掐断。拾级而上时,砂岩崖壁上「慈航普渡」的摩崖石刻在水汽中若隐若现,笔迹间凝着唐宋信徒的香火体温。忽然一阵山风劈开雾帘,悬空的阁楼如巨鲸跃出海面,四根碗口粗的柏木斜插崖壁,托举起三间见方的殿宇,檐角铁马叮咚,惊散了几缕试图偷瞄的云气。

推开机括吱呀的木门,第一缕光线刺破幽暗时,所有人都会屏住呼吸——十八罗汉彩塑在崖壁凹龛里摆出 defy 重力的 pose:降龙罗汉单膝压着云头,手指却轻盈得像在弹拨空气;伏虎罗汉脚下猛兽微张的虎口,能看见匠人用金箔勾勒的犬齿反光。正中央的观音大士踏鳌鱼破云而出,衣袂翻卷的褶皱里藏着唐代画圣的粉本密码,最妙的是她身披的素纱,薄如蝉翼处竟透出肩颈的肌理起伏,仿佛下一秒就会随着山风轻轻颤动。

真正的震撼藏在细节里。护法神眼眶中的琉璃瞳孔在不同光线下会折射出琥珀色或幽蓝色,有游客发誓曾在多云天气看见「眼神追人」的奇观;供桌上的香炉并非人工雕琢,而是钟乳石天然凝成的莲台形状,香灰落在「花瓣」褶皱里,竟形成类似敦煌藻井的图案。更绝的是整座楼阁未用一枚铁钉,全靠崖壁天然洞穴与木构榫卯咬合,站在地板上轻跺足,能感受到微微的弹性震颤,恰似悬浮在云端的错觉。

绕到佛阁背后,溶洞入口的钟乳石帘幕如水晶屏风,手电筒光束扫过,突然惊现「天然背光」奇观:某簇石幔因含有方解石结晶,在特定角度下会折射出七彩光晕,恰似佛像身后的圣光。沿着洞壁石径摸索前行,「仙姑洞」三字摩崖下,吕洞宾「羽化台」的传说突然有了画面感——平整的岩石平台上,天然石纹竟构成棋盘形状,石缝里还嵌着半枚宋代钱币,不知是哪位信徒想借此叩开仙门。

关于观音阁的始建年代,崖壁残碑上「唐贞观」字样与《平阳府志》「宋淳化」记载激烈碰撞,这种时空错位反而成就了建筑史上的罗生门。支持唐代的说斗拱形制带有偷心造遗风,力挺宋代的则指出彩塑服饰有褙子元素,更有人从溶洞钟乳石生长速率推断,佛阁至少在五代时期已具雏形。争论声中,檐角悬挂的清代铁钟突然轰鸣,声波震落崖壁苔藓,露出更古老的岩画——人面鸟身的图腾赫然与《山海经》记载吻合,莫非先秦时期已有先民在此筑坛祭神?

当暮色浸染丹霞崖壁,观音阁在云海中化作剪影,檐角最后一缕金光与天边星子遥相呼应。有游客对着手机相册里的彩塑惊叹「这才是中国版的西斯廷教堂」,立刻有人反驳「米开朗基罗的壁画会随山风呼吸吗?」。更激烈的争论发生在溶洞前:一方认为该安装照明系统让更多人看见「天然佛光」,另一方坚持保留幽微神秘感才是对古迹的尊重。这些争执像山涧溪流般在崖壁间回荡,却意外暗合了佛阁的生存智慧——千年来,它不正是在自然伟力与人力匠心的博弈中,找到了最精妙的平衡?

下山时回望,悬空佛阁已隐入苍茫云海,唯有檐角铁马仍在叮咚。忽然想起唐代吴道子画观音「笔才一二,像已应焉」的境界,眼前这处悬崖上的佛国何尝不是如此?几根悬挑的木梁、几尊悬塑的神像,便在天地间撑起了中国人对神性与美学的终极想象。当我们在钢筋森林里困于「悬浮建筑」的技术瓶颈时,千年前的匠人早已用崖壁、云雾与信仰,完成了对「悬空」二字最浪漫的解构。

或许姑射山观音阁的终极魅力,正在于它始终在「真实」与「传奇」间游走——你可以用建筑史的标尺丈量斗拱形制,也能在钟乳石的光影里触摸到神话的温度。就像那尊踏鳌鱼的观音像,半只脚踩在现实的崖壁,半只脚悬在传说的云海,这种亦真亦幻的张力,不正是东方美学最勾人的留白?下次再来时,记得在雨后初霁的清晨抵达,当第一缕阳光穿过观音的薄纱,你会看见千年前的盛唐气象,正随着崖壁上的露珠,轻轻滴落在这个喧嚣的时代。