编辑:欣阅

一提到新疆,你的脑海里会浮现出什么画面?

是穿着宇航服一样的防护服,在全封闭温室里远程操控3000亩棉田的未来感场景,还是68岁的老站长王有德,弯着腰,用双手将一束束麦草扎入沙地,对抗着千年的风沙?

这两个画面,一个极度科幻,一个近乎原始,看起来格格不入。但你可能想不到,它们不仅同时真实地发生在新疆的大地上,而且正是这两种看似矛盾的力量,共同破解了在这片土地上搞农业的终极难题,创造了一个让世界瞩目的奇迹。

去年,这里的粮食产量增幅拿下了全国第一,增产的粮食足足有305万吨,对全球粮食增产的贡献率甚至达到了6.3%。这究竟是怎么做到的?

新疆农业的逆袭,故事的起点不是无人机,也不是什么黑科技,而是最古老、最笨拙,也最有效的方法——治沙。

在民丰县,一张拍摄于1983年的老照片无声地诉说着过去的绝望:黄沙越过院墙,活埋了拖拉机,半个屋子都陷进了沙丘里。那时候,当地人一年里有近280天都要在风沙中度日,说是“吃饭拌沙”一点都不夸张。

怎么治?西方的方法是机械化推进,效率看似很高,但面对像塔克拉玛干这样无边无际的流动沙海,那点效率就像杯水车薪,成本更是天文数字。新疆人拿出了自己的土办法:麦草方格。工人们用最简单的工具,在沙面上压出无数个一米见方的网格,把麦草竖着插进去,露出一小截。

这叫啥?这叫给流动的沙漠“打了石膏”,固定住了。成本低,一公顷也就3000块钱,固沙效率却是欧美机械化作业的三倍。过去几十年,一代代治沙人,就在沙漠边缘亲手设置了超过10亿个这样的草方格。通过“三北”防护林这样的大工程,新疆每年新造的林地面积,相当于三个上海市那么大。

就这样,在40年的时间里,2.4万平方公里的流沙被硬生生摁住了。监测数据显示,沙漠的锋线,每年都在向后退缩1.2米。

当黄沙不再是威胁,那些曾经被抛弃的土地,开始重新披上绿装,变成了棉田和麦田。这剂古老的“中药方”,先治好了地球的“皮肤病”,为后来的科技大戏搭好了最坚实的舞台。

锁住了沙,下一个难题就是水。新疆缺水吗?绝对缺。但新疆也“富水”,这里的水,很多时候是以“敌人”的面目出现的,比如每年夏季的沙漠洪水。塔里木河的一次特大洪水,就曾是沿岸居民的噩梦。

但现在,新疆人学会了给洪水“安个家”。他们修建了671座水库,像一个个巨大的海绵,在洪水来临时张开怀抱。去年塔里木河发大水,就有12亿立方米的洪水被乖乖地引导进了沙漠里的水库。相当于一口气给新疆储备了3.2个杭州西湖的水量。洪水转眼就成了滋养万物的宝贵资源。

有了水库这个“总开关”,接下来就是怎么把水送到田里。新疆人织就了一张总长度达16万公里的灌溉渠网络,这些水渠连起来,可以绕地球赤道整整四圈。在阿克苏地区,他们更是把古人修建坎儿井的智慧和现代技术结合,玩出了新花样。

结果就是,新疆农业灌溉水的有效利用系数达到了0.57,这个数字你可能没概念,但只要知道它已经超过了全国的平均水平就行。可以说,在所有高科技灌溉技术登场前,新疆人用最宏大的工程思维,先解决了水源有无和运输的问题,把每一滴可能被浪费的水都攥在了手里。

解决了沙和水这两个最根本的生存问题后,科技的“增量”力量才真正开始爆发。首先要改造的是土地本身。新疆有大量的盐碱地,土里泛着白花,种啥啥不长。怎么办?给土地做“排毒”手术。

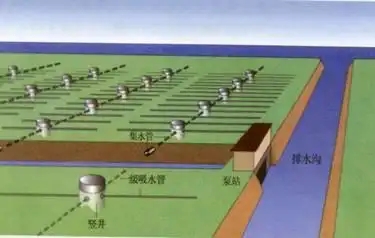

他们发明了一种叫“暗管排盐”的技术,在地底下铺设管道,像人体的毛细血管一样,把土壤里多余的盐分排出去,再结合生物改良技术,让土地恢复生机。在岳普湖县,经过这样改造的盐碱地,现在居然种出了附加值很高的富硒大米,成了香饽饽。

科技的力量还体现在种子上。袁隆平团队研发的耐盐碱水稻,在喀什地区试种成功。一种叫做“湘盐籼1号”的水稻,亩产达到了650公斤,比全国水稻的平均亩产高出了38%。这不仅意味着粮食产量的大幅提升,更意味着新疆农业的潜力天花板被再次捅破。

正是在治沙、治水、改土这一整套“组合拳”下,新疆的耕地面积不断扩大。光是去年一年,全区就新增了586万亩粮食种植面积,其中很多都是从沙地和盐碱地里“抢”回来的。如今,新疆的粮食种植总面积已经达到了4237万亩。

当土地和水源都准备就绪,一场真正意义上的农业现代化革命开始了。95后姑娘热汗古丽开着装有北斗导航的播种机,机器设定好路线,误差能控制在3厘米以内,比老司机的手还稳。

她还记得,在1985年,她的祖辈们还是用驴车从很远的地方拉水浇地。这种代际间的巨大反差,就是新疆农业飞跃的缩影。

在棉田里,无人机早已不是什么新鲜事物。2018年,新疆棉田的上空就已经有超过8000架植保无人机在作业。一架无人机一天能给200亩地打药,不仅效率高,还避免了传统拖拉机进地对棉花的碾压损失——那可是每亩5公斤的实实在在的产量。

一位棉农算过一笔账,以前请人开拖拉机打药,一个季度要花8万块,现在用无人机,成本直接降到了3.8万。

更夸张的是,在一些高度自动化的“超级棉田”,两个人坐在控制室里,通过电脑和传感器,就能远程管理3000亩地。

新疆农业,正在彻底告别那种面朝黄土背朝天的体力密集型模式,向着技术密集型大步迈进。

在塔克拉玛干沙漠的边缘地带,过去想都不敢想的玉米“吨粮田”(亩产超过一千公斤)也已成为现实。这背后是密植技术、水肥一体化和精准田间管理的综合胜利。特别是滴灌技术,更是把节水做到了极致。

过去一亩地要用掉300立方米的水,现在通过遍布田间的滴灌管道,用水量降到了120立方米。全疆高效节水灌溉的覆盖面积,已经是全国第一。省下来的水,又能开垦出200多万亩新耕地。这是一个良性循环。

强大的生产力,带来了惊人的产出。新疆现在每年生产511.2万吨棉花,这不仅占了中国总产量的九成以上,更占到了全球产量的约20%。这意味着,你衣柜里每五件棉制品的原料,就可能有一件来自新疆。

同样占据世界级地位的还有番茄。新疆的番茄酱年产能高达200万吨,拥有317条生产线,全世界每四瓶番茄酱,就有一瓶的原料来自这里。此外,这里的红枣、葡萄等林果种植面积也超过了2000万亩。

回过头来看,新疆农业的奇迹,不是单一因素的结果。它不是简单的“人定胜天”的口号,也不是单纯依赖“黑科技”的降维打击。

它的核心逻辑在于,先用几代人的坚韧和传承,用近乎原始的“笨办法”解决了最基础的生态问题,为农业发展提供了稳定的“底盘”。然后,再在这个坚实的底盘上,毫不犹豫地拥抱最前沿的科技,将效率和产出放大到极致。

这种“存量智慧”与“增量科技”结合的双螺旋模式,让这片占中国国土面积六分之一的土地,迸发出了惊人的能量。