评“王悟空说车”名誉侵权案比亚迪胜诉:黑公关无法帮助行业成长

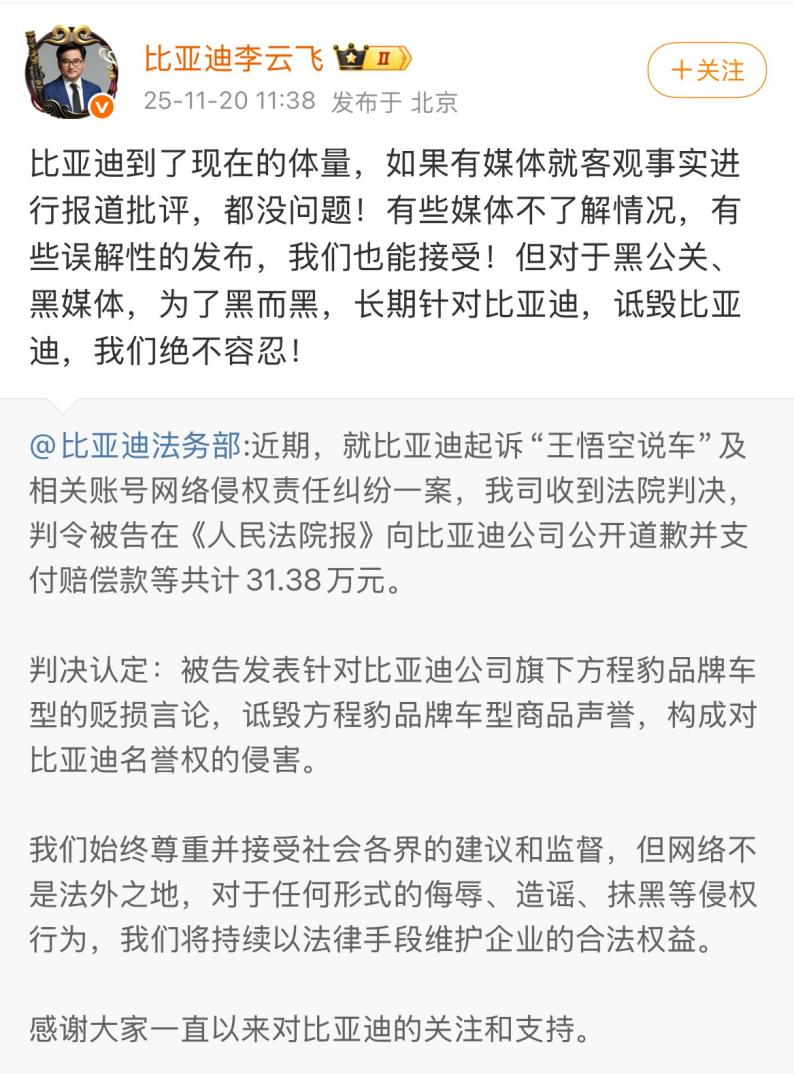

近日,比亚迪起诉自媒体账号 “王悟空说车” 及相关主体的网络侵权责任纠纷一案尘埃落定。11 月 20 日,比亚迪法务部发布公告披露,法院经审理认定,被告发表针对比亚迪旗下方程豹品牌车型的贬损言论,已构成对企业名誉权的侵害,最终判决被告需向比亚迪公开赔礼道歉,并支付共计 31.38 万元赔偿款。

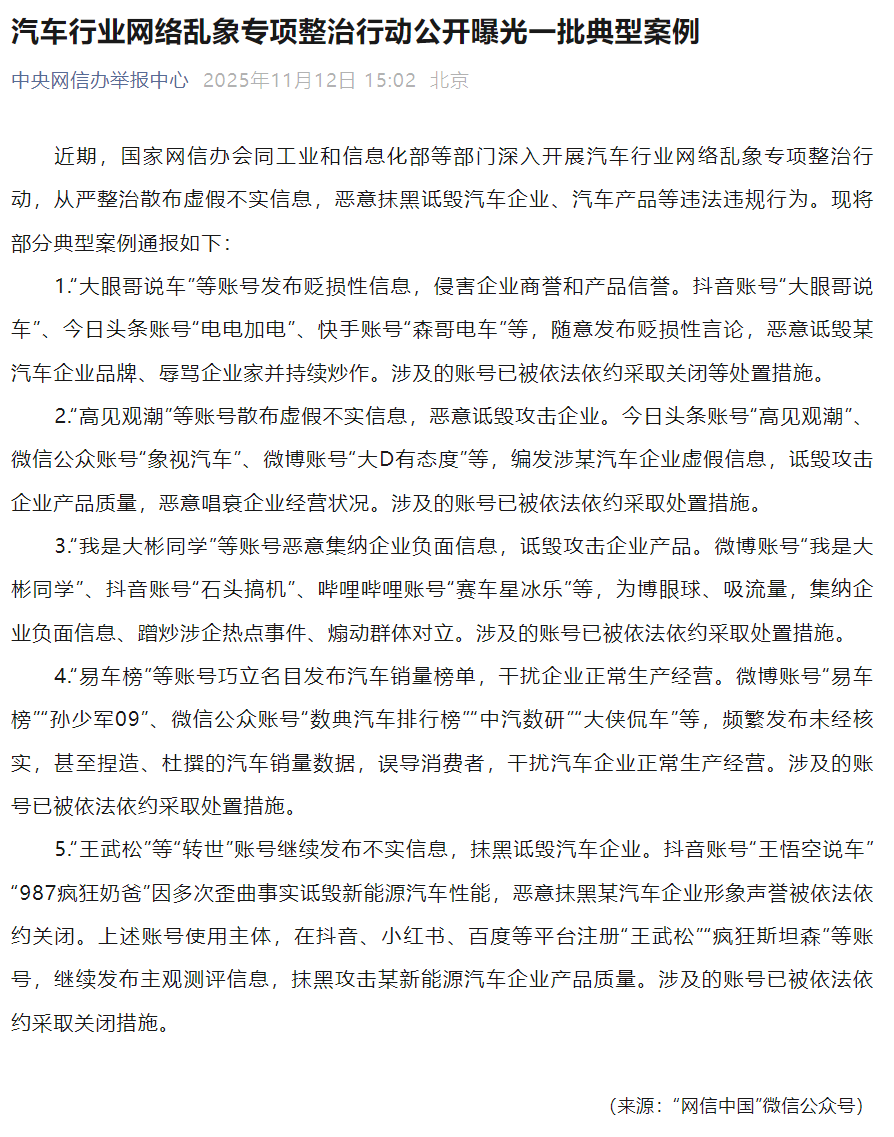

比亚迪与“王悟空说车”的名誉权纠纷落锤,绝不是孤例,反而映射出整个行业长期遭遇网络乱象的缩影。

判决明确认定,被告对方程豹车型的贬损内容属于失实攻击,需要公开道歉并承担赔偿责任 。案件本身并不复杂,真正值得拆解的是背后的结构性问题:汽车行业的注意力正在被劣质内容和恶意攻击所消耗,而未集中在产品、技术与长期竞争力。

近年来,新能源汽车市场竞争加速,一些自媒体为了流量不断制造情绪性叙事,把复杂的技术讨论简化成对立,把企业竞争异化成情绪攀比。“拉踩”“阴阳”“造黑点”成为常态化操作,不仅误导消费者,也扭曲了产业的创新方向。

这类舆论污染的破坏性远大于表面看到的争吵,它切断了有效反馈,挤压了技术对话空间,让真正重要的问题从公共视野中消失。新华社已经点名批评这些乱象,指出其对行业高质量发展的实质性伤害。

比亚迪采取法律手段反击,是为了守住行业的竞争边界。技术竞争才是良性之争,这句话放在当下格外关键。

任何一家依赖工程实力立身的企业,都必须在真实反馈、透明讨论和专业批评中迭代产品;如果行业允许长期的恶意抹黑横行,工程师文化会被情绪化内容侵蚀,最终伤害的是所有厂商与用户的利益。

当头部企业开始以法律、规则和制度维护行业边界,市场才有机会回到技术本位。清朗的舆论环境不是锦上添花,而是产业继续攀升所需的地基。

网络不是法外之地,内容行业也不是“谁声音大谁说了算”。对抗恶意并不是退缩,而是一种必要的行业自净机制。这起判决只是一个节点,真正的意义在于让行业重新聚焦——回到技术,回到产品,回到长期主义的竞争路径。