一位不守清规的僧人,如何用酒肉滋养出中国书法史上最奔放的狂草艺术?

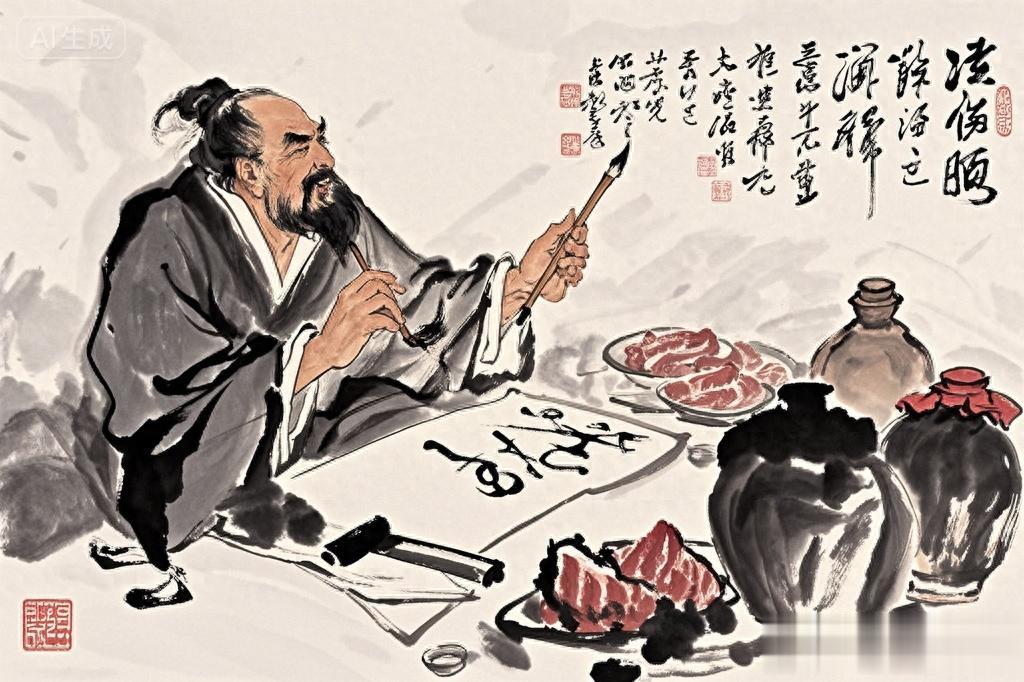

唐大历七年(772年)的一个春日,长安城(今陕西西安)的贵族庭院中,一场别开生面的书法表演正在进行。一位身着僧袍却醉眼朦胧的和尚,在众人的惊呼中突然脱去袈裟,铺在桌上,手持巨笔,蘸满浓墨,在衣袍上挥洒起来。他就是怀素,一位以醉酒狂书闻名的“疯僧”,此刻正用他惊世骇俗的方式,向世人展示着什么叫做真正的“放逸”。

01 佛门异类:从寒门子弟到书僧的蜕变

01 佛门异类:从寒门子弟到书僧的蜕变怀素,字藏真,俗姓钱,生于唐玄宗开元二十五年(737年),湖南零陵(今永州市)人。他出身贫寒,年少时便出家为僧,但这并非完全出于宗教信仰,更多是唐代社会底层的一条出路。在寺院中,他获得了学习文化的机会,这为他日后在书法艺术上的造诣奠定了基础。

当时的零陵地处偏远,文化氛围却相当浓厚。怀素所在的寺院藏书丰富,使他能够接触到前人的书法珍品。他最初学习的是王羲之、王献之等前贤的法帖,但很快便不满足于亦步亦趋的模仿。

令人不解的是,怀素虽然身在佛门,却从不严守清规。他好饮酒,好吃肉,尤其爱吃鱼。在《食鱼帖》中,他坦然写道:“老僧在长沙食鱼,及来长安城中,多食肉,又为常流所笑,深为不便。”这种率真的自白,在当时的社会环境下可谓惊世骇俗。

有学者认为,怀素的行为实际上是对唐代佛教世俗化的一种反映。当时许多僧侣与文人交往密切,生活作风也颇为开放。但像怀素这样公开承认自己破戒,并且将其与艺术创作直接联系的,实属罕见。

02 醉笔狂草:酒神精神与书法革命的完美融合怀素最为人称道的,是他将醉酒状态与狂草创作完美结合的独特艺术实践。

他的创作过程往往如同一场仪式:先是大碗喝酒,待酒意酣畅时,便提笔挥毫。据《怀素自叙帖》记载,他“饮酒以养性情,草书以畅胸志”。在他这里,酒不再是破戒的象征,而是激发创作灵感的媒介。

同时代的文人墨客对怀素的这种创作状态多有描述。任华在《怀素上人草书歌》中写道:“狂僧前日动京华,朝骑王公大人马,暮宿王公大人家。谁不造素屏,谁不涂粉壁。粉壁摇晴光,素屏凝晓霜。待君挥洒兮不可弥忘。”

李白也在《草书歌行》中赞叹:“少年上人号怀素,草书天下称独步。墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽山中兔。”

这些诗作生动地描绘了怀素在长安艺术圈引起的轰动。他以酒催发灵感,在醉意朦胧中打破常规的书法法则,创造出前所未有的艺术形式。

从艺术心理学的角度看,怀素的醉酒状态实际上帮助他摆脱了理性思维的束缚,进入了更为自由奔放的创作境界。这种状态下的书写,不再是简单的文字记录,而成为一种情感的直接宣泄和生命的本能表达。

03 食鱼帖背后的坦诚:一个叛逆者的自白

03 食鱼帖背后的坦诚:一个叛逆者的自白《食鱼帖》是怀素存世的重要墨迹之一,在这件作品中,他坦然承认自己在长沙食鱼、在长安吃肉的经历,并直言这种行为被“常流所笑”。

这种坦诚在当时的文化语境中具有多重意义。首先,它体现了怀素对世俗眼光的不屑一顾。作为一位艺术家,他更重视真实自我的表达,而非外在规范的遵守。

其次,这种坦白也反映了唐代佛教的某种包容性。虽然怀素的行为遭到非议,但他依然能够在佛门中立足,并得到众多文人雅士的推崇,这说明当时的社会对艺术天才有着相当的宽容度。

更重要的是,怀素将这种离经叛道的精神注入到艺术创作中。正如他在《食鱼帖》中展现的率真一样,他的书法也打破了前人法度的束缚,开创出独具一格的艺术风貌。

现代艺术评论家认为,怀素的这种“真性情”,正是他艺术创作中最可贵的精神内核。它让书法从技法的堆砌升华为灵魂的写照,从而具有了震撼人心的力量。

04 脱衣铺桌:惊世骇俗的行为艺术

04 脱衣铺桌:惊世骇俗的行为艺术怀素最为人津津乐道的轶事,莫过于“脱衣铺桌写狂草”的传奇。

据《怀素自叙帖》记载,在一次文人雅集上,怀素酒酣耳热之际,突发奇想,将身上的僧袍脱下,铺在桌案上,以此为纸,挥毫泼墨。这一举动让在场的观众目瞪口呆,却也见证了一幅狂草杰作的诞生。

这种行为在今天看来,堪称一场精彩的行为艺术表演。它打破了书法创作的常规媒介,将书写从纸绢的束缚中解放出来,赋予了书法创作更强的表演性和观赏性。

从文化史的角度看,怀素的这种创举反映了唐代艺术家的自信与开放。在一个文化繁荣、思想相对自由的时代,艺术家们敢于突破常规,探索新的艺术表现形式。

更重要的是,这一行为象征着怀素对一切成规的蔑视。在他眼中,没有什么是不可以打破的——无论是佛教的清规戒律,还是书法的传统程式。这种彻底的革命精神,使他的艺术永远保持着新鲜的活力。

05 狂草革命:从张旭到怀素的艺术传承与突破

05 狂草革命:从张旭到怀素的艺术传承与突破怀素的狂草艺术并非无源之水。他继承并发展了张旭开创的狂草传统,但又在其中注入了自己独特的艺术个性。

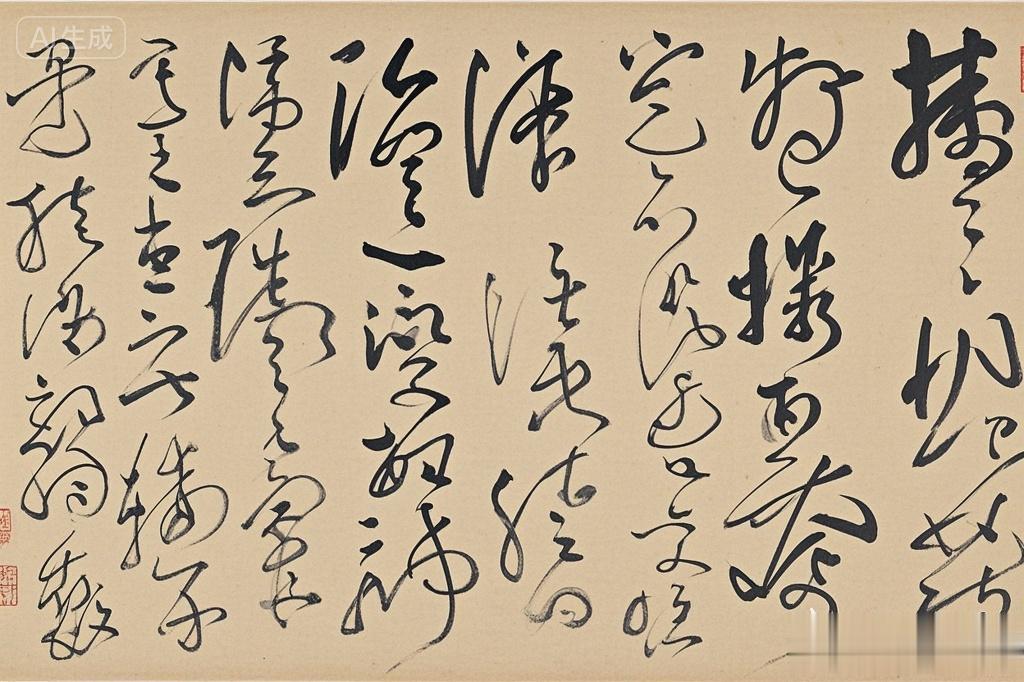

与张旭相比,怀素的狂草更加注重线条的韵律感和节奏感。他的笔画如行云流水,连绵不断,在纸上创造出一种音乐般的律动。这种艺术特色在他的代表作《自叙帖》中表现得淋漓尽致。

《自叙帖》是怀素晚年创作的一幅长卷,全篇激情澎湃,气势恢宏。从开篇的相对规整,到后来的越来越放纵,整幅作品仿佛记录了一场情感的爆发过程。这种将个人情感直接投射到艺术作品中的创作方式,在当时是极具创新意义的。

怀素还在笔法上进行了大胆革新。他善于运用中锋与侧锋的交替,创造出丰富多变的线条质感。同时,他对墨色的运用也极为讲究,通过浓淡干湿的变化,增强了作品的表现力。

这些艺术创新使得怀素的狂草不再是简单的文字书写,而成为一种高度抽象的情感表达。在他的笔下,汉字的结构被解构,笔画被重组,形成了一种全新的视觉语言。

06 南北游历:从零陵到长安的艺术朝圣之路怀素的艺术成就,与他的游历经历密不可分。为了追求书法艺术的更高境界,他先后游历了湖南、江西、江苏等地,最后抵达当时的世界之都长安。

在零陵时期,怀素主要学习前人的书法传统。由于家境贫寒,他无钱购买纸墨,便在寺院附近的荒地上种植芭蕉,以芭蕉叶代纸练字。这段艰苦的学习经历,为他打下了扎实的基本功。

随后,怀素开始了他的游学生涯。他先后来到衡阳、岳州等地,拜访当地的名士,观摩前人墨迹。在游历过程中,他不仅开阔了眼界,也逐渐形成了自己独特的艺术风格。

最重要的转折发生在他抵达长安之后。作为当时世界上最大、最繁华的都市,长安汇聚了全国最优秀的文化艺术资源。在这里,怀素有机会观摩到宫廷收藏的书法珍品,并与当时最杰出的文人艺术家交流切磋。

这些经历极大地丰富了怀素的艺术视野,使他的狂草在保持个人特色的同时,也具备了更为深厚的文化底蕴。可以说,没有这段游历的经历,就不会有后来那个震惊长安的“醉僧”怀素。

07 佛艺双修:破戒僧人的精神世界尽管怀素的行为多有破戒之处,但他始终没有还俗,这反映出他内心对佛教仍保有某种程度的认同。

从思想层面看,怀素很可能受到禅宗思想的影响。唐代正是禅宗兴盛的时期,禅宗强调“直指人心,见性成佛”,不重视外在的形式规范。这种思想为怀素的破戒行为提供了一定的理论依据。

同时,大乘佛教中“酒肉穿肠过,佛祖心中留”的观念,也可能成为怀素自我辩解的理由。在他看来,只要内心向佛,外在的行为规范并不那么重要。

值得注意的是,怀素虽然破戒,但他的破戒似乎仅限于饮酒食肉,并未涉及更严重的戒律。这种有选择性的破戒,反映出他内心仍有一条不可逾越的底线。

从艺术创作的角度看,怀素的僧人身份与他的艺术成就形成了有趣的张力。正是这种身份与行为的矛盾,造就了他独特的艺术个性,也使他的作品具有了更为丰富的文化内涵。

08 历史回响:怀素书法的后世影响

08 历史回响:怀素书法的后世影响怀素去世后,他的狂草艺术继续影响着后世的书法创作。宋代的黄庭坚、明代的徐渭、清代的石涛等大家,都曾从怀素的书法中汲取营养。

黄庭坚在评价怀素时曾说:“怀素草书,暮年乃不减长史(张旭)。盖张妙于肥,藏真妙于瘦,此两人者,一代草书之冠冕也。”这一评价准确地指出了怀素与张旭的艺术差异,也肯定了怀素在书法史上的地位。

明代的徐渭更是将怀素视为偶像,他在《题自书一枝堂帖》中写道:“吾学怀素,人或以为狂,吾亦不自知也。”可见怀素那种狂放不羁的艺术精神,对后世艺术家产生了多么深远的影响。

进入现代,怀素的狂草艺术更是在新的文化语境中焕发出生机。他的作品被视为中国抽象艺术的先驱,其奔放的笔触、自由的构图,与西方抽象表现主义有着异曲同工之妙。

今天,当我们站在怀素的《自叙帖》前,依然能够感受到那份穿越千年的艺术激情。他那如疾风骤雨般的笔法,那无视常规的布局,都在向我们诉说着一个艺术灵魂对自由的永恒追求。