“不献血就不给手术?”一段发生在四川武胜县中医院的诊室视频迅速发酵成公共议题。视频里家属的质问与医生的苦笑,折射出临床用血最真实的困境:当患者亟需手术备血,而血库早已告急,医生倡导家属献血的建议,在情绪催化下变成了“强制要求”的误解。

三天后卫健局的通报揭开谜底:医院从未规定“不献血不手术”,仅是在血源紧张时提倡互助献血。

图源:羊城晚报

这场风波中,有网友怒斥“不献血不出钱的人自私”,也有人困惑“自己献血为何不能直接给家人用”,更有医生在评论区写下心酸共鸣。这场舆论风暴里,没有绝对的对错,只有资源短缺下的生存博弈。

我国血液缺口并非单一“采不够”,而是“需求快、献血慢、调不动、用不省、信不足”的系统问题。国家卫健委数据显示,2024年全国无偿献血量同比有所下降,但2024年全国累计调配血液361.3万单位,其中省际间共调配血液58.3万单位,同比增长了35.1%,供需缺口持续扩大[1]。

一“不愿献血也不接受高价血”:争议背后是认知偏差

图源:评论区截图

“人家的血难道是白来的?不想献血还嫌血贵,这种人太自私了!”类似的评论在献血话题下并不少见。但事实上并非所有人都符合献血条件,比如贫血患者、慢性疾病患者、近期有手术史的人,他们并非“不愿献”,而是“不能献”。

而关于“血价”的争议,更需要厘清一个误区:临床用血的费用并非“血液本身的价格”,而是血液采集、检测、储存、运输等环节的成本。根据《中华人民共和国献血法》规定可知献血者及其家属本身就能享受用血优惠,而非“献血是为了给别人买单”。

图源:《中华人民共和国献血法》

当然,我们也不能否认,部分人对献血的抵触源于“未知恐惧”——担心献血影响健康、害怕感染疾病。这种恐惧需要用科学数据化解:我国对献血者的健康检查有严格标准,献血前会筛查乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等传染病,采血过程使用一次性耗材,杜绝交叉感染;健康成年人一次献血200~400 ml,仅占全身血液总量的5%~10%,身体会在数小时内通过自身调节恢复血容量,对正常生活几乎无影响[1]。

二“血浓于水”的亲情救援,实际隐藏致命风险

“我献血,输给我家人总该最安全吧?”这是很多人在需要输血时的第一反应,甚至有人认为“直系亲属的血有血缘关系,不会出现排斥反应”。但从医学角度来看,直系亲属献血反而可能存在更高风险,这一结论背后的关键,是“输血相关性移植物抗宿主病(TA-GVHD)”,发生率较低,但是死亡率却高达90%。

既然直系亲属之间不可以输血,那夫妻之间可以输血吗?排除近亲结婚的情况,夫妻之间如果血型相合且血液质量合格,理论上是可以相互输血的。但对于有生育计划的夫妻,还是不建议互相输血。

图源:网络

三医生的双重负重

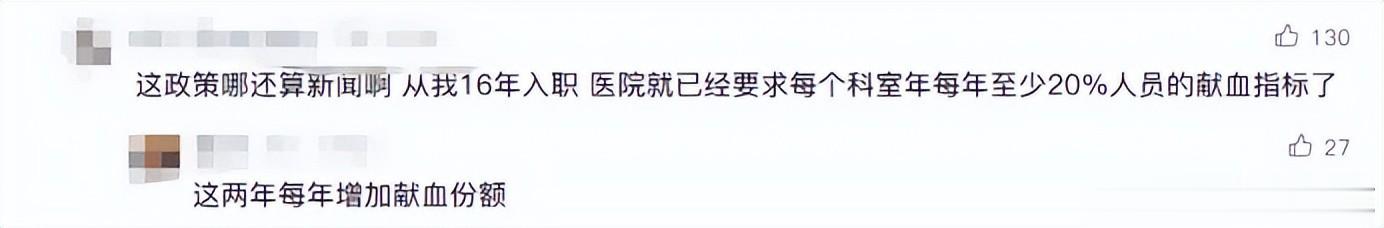

医生献血始终是一个充满争议的话题。

图源:评论区截图

首先需要明确的是,我国从未规定“医生必须完成献血指标”,所谓“献血指标”更多是部分医疗机构为应对临床用血紧张,发起的“自愿献血倡议”。但不可否认的是,当血站供血不足时,医生往往会主动站出来——因为他们比任何人都清楚,没有血液,再精湛的医术也无法挽救急需用血的患者。

广州血液中心数据显示,2024年广州千人口献血率为20.2,远超全国平均水平,目前医务人员是无偿献血的主力人群,平均献血率接近15%,部分医院医护人员的献血率超30%,成为临床用血的“隐形供血军”。

但这种奉献常伴随着职业风险的叠加。当医生抽完血回到手术室,既要应对复杂病情;又要承受诊疗压力:一旦抢救不及,可能面临投诉索赔,甚至医疗事故的追责。武胜县中医院的医生在视频里哭笑不得的瞬间,正是这种双重压力的缩影。

但即便如此,大多数医生仍在坚守——因为他们选择这个职业的初衷,从来不是“安全”,而是“救死扶伤”。

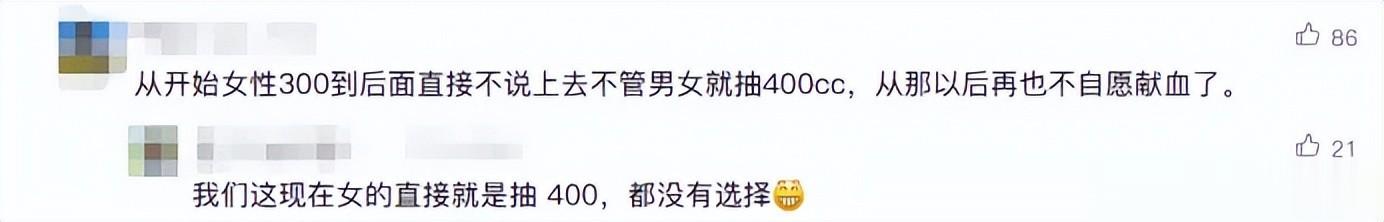

图源:评论区截图

此外,“女性本来就容易贫血,现在献血量还从300 ml涨到400 ml,到底对身体有没有危害?”这是女性群体对献血量调整最普遍的担忧。

根据《献血者健康检查要求》,全血献血者的献血量标准为200~400 ml,具体献血量需根据献血者的体重、血红蛋白水平等指标确定——体重低于45 kg;血红蛋白低于115 g/L的女性,本身不符合献血条件。也就是说,能达到400 ml献血标准的女性,必然是体重达标、血红蛋白正常的健康人群。

当然,我们也需要关注女性的特殊生理周期——月经期前后3天、妊娠期、哺乳期的女性,不建议献血;有缺铁性贫血病史的女性,需在医生评估后确定是否适合献血。献血量的调整,本质上是为了在保证献血者健康的前提下,更好地满足临床用血需求,而非“忽视女性健康”。

四破局血荒:从对立到共识的必经之路

血荒并非偶然。破局需要三方合力:对大众而言,需理解“互助献血≠强制献血”,亲属献血的价值在于优先用血权而非直接输血;对医院而言,应强化政策宣讲精准度,如武胜事件中医生的沟通偏差,恰是矛盾激化的导火索;对社会而言,需破除“献血伤身”的谣言,建立更完善的献血激励机制——如延长优先用血期限、扩大亲属受益范围,让奉献者获得切实保障。

当手术灯亮起时,血液是生命的纽带,连接着捐献者的善意、医生的坚守与患者的希望。这场用血风波不应成为医患对立的借口,而应是一次认知升级的契机:唯有当每个人都理解献血的公益本质,尊重医学规范的边界,才能让手术刀下的每一滴血液,都流淌着信任而非争议。

参考文献

[1]国家卫生健康委员会. 国家卫生健康委员会2025年6月12日新闻发布会文字实录[EB/OL]. 北京: 国家卫生健康委, 2025-06-12

[2]中华人民共和国献血法[A/OL]. (1997-12-29).

[3]GB 18467-2011 献血者健康检查要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2011.