二十个春秋,我像守着空巢的老鸟,每天摩挲着女儿幼时的小布鞋。鞋面上的碎花早已褪色,针脚处还缠着几根泛黄的棉线,那是我当年连夜赶制时,不小心勾破的线头。

鞋尖沾着的泥点,是她三岁第一次学走路时,在院子里的槐树下踩的,当时她摔在泥里还笑,说 “妈妈,鞋鞋开花了”。去年冬天,志愿者小陈敲开我家那扇掉漆的木门时,手里的保温杯还冒着白汽,杯身印着 “宝贝回家” 的蓝色 logo。

“李阿姨,邻市警方传来消息,有个女孩的信息跟妞妞有点像。” 我攥着杯子的手瞬间湿透,杯沿的水珠滴在藏青色裤腿上,凉得像二十年前那个下午,砸在我脸上的冷雨。这一次,我苦等的妞妞,真的要回来了吗?

2005 年的 9 月 12 号,天阴得能拧出水,空气里飘着初秋的湿冷,混着巷口早点摊剩下的油条味。我揣着五块钱,牵着五岁的妞妞去菜市场买豆腐 —— 前晚老周说想吃豆腐炖白菜,妞妞也跟着起哄,说要 “帮妈妈搅豆腐”。妞妞穿了件粉色外套,是我用老周的旧衬衫改的,领口缝了个小小的兔子贴布,她走一步就摸一下兔子耳朵,小嘴里哼着幼儿园教的儿歌:“小兔子乖乖,把门开开,妈妈回来,快把门开。”

走到菜市场中段的糖葫芦摊前,她突然停住脚,拽着我的衣角晃:“妈妈,我要一串山楂的,要带芝麻的。” 摊主是个络腮胡大叔,笑着帮她挑了串最大的,还多淋了层糖霜。我摸出两块钱递过去,转头的瞬间,手里的小指头突然空了。那触感很清晰,刚还温热的小手掌,一下就没了踪影。

“妞妞?妞妞!” 我喊着她的小名,声音在嘈杂的市场里像根细针,被吆喝声、自行车铃声撞得粉碎。我疯了似的拨开人群,左边卖青菜的大妈刚摆好的菠菜被我撞翻,绿油油的叶子沾了泥,她叉着腰骂:“你这人咋回事?眼瞎啊!” 我没心思道歉,只顾着往四处看,妞妞的粉色外套像朵小桃花,怎么就不见了?眼泪糊住眼睛时,我踩在一颗石子上,鞋底 “嘶啦” 一声裂了道缝,脚底板传来刺痛,可我连蹲下来揉一下的功夫都没有。

跑到菜市场门口,我看见一个穿灰夹克的男人抱着个孩子往 102 路公交车站跑 —— 那孩子后脑勺扎着两个小揪,粉色外套的兔子贴布露在外面,就是妞妞!“把孩子还给我!你站住!” 我拼了命地追,喉咙里像塞了团火,喊得声音都劈了。男人回头瞪了我一眼,跑得更快了,公交车刚好到站,他一脚跨上去,车门 “哐当” 一声关住,我扑在车门上,只听见妞妞模糊的哭声:“妈妈!妈妈救我!”

公交车缓缓开动,车轮溅起的泥水甩在我裤腿上。我跟着车跑了两步,腿一软摔在地上,手掌擦破了皮,血混着泥渗出来。我看着公交车的红色尾灯越来越远,直到变成个小点,才瘫在地上嚎啕大哭。路过的人围过来,有人递纸巾,有人问怎么了,我却说不出一句完整的话,只知道我的妞妞,我的心尖肉,没了。

回到家时,老周正坐在沙发上擦他的锄头,锄头上的泥还没干 —— 他早上刚去地里种了白菜。我推开门,腿一软瘫在门槛上,声音发颤:“老周…… 妞妞…… 妞妞丢了……” 老周手里的抹布 “啪” 地掉在地上,他冲过来抓着我的胳膊,指节捏得发白:“你说啥?你怎么看的孩子!我出门前跟你说啥了?让你看好她!” 他的指甲掐进我的肉里,我却感觉不到疼,只盯着他的眼睛,一遍遍地说:“我没看好她…… 妞妞丢了……”

那天晚上,我们没开灯,坐在黑漆漆的客厅里。老周蹲在地上,一根接一根地抽烟,烟蒂扔了一地,空气里全是烟味。我抱着妞妞的枕头,上面还留着她的奶香味,眼泪把枕套都浸湿了。直到天快亮时,老周突然站起来,声音沙哑:“走,咱们找去,就算翻遍整个省,也要把妞妞找回来。”

接下来的三个月,我和老周像两只无头苍蝇,把周边的市县跑了个遍。老周揣着妞妞的照片,照片是妞妞五岁生日那天拍的,她手里拿着块蛋糕,笑得露出两颗小虎牙。他每天天不亮就出门,晚上踩着月光回来,有时甚至不回来 —— 后来我才知道,他为了省住宿费,在桥洞下睡过,在火车站的长椅上蜷过。

我在家的任务就是守着电话,那部老旧的座机是老周结婚时买的,漆都掉了,铃声音量却大,每次响起来,我的心都会跟着跳一下。每天早上五点,我就揣着胶水和寻人启事去菜市场贴,冬天的胶水冻得像块硬糖,我哈着气把它捂软,再往墙上抹,手指冻得通红,连笔都握不住。寻人启事上的妞妞笑得甜,我看着看着,眼泪就会掉在纸上,把 “特征:左手腕有烫伤疤痕” 的字迹晕开。

有天傍晚,邻居张婶顶着寒风跑过来,她的围巾都歪了,喘着气说:“鹿野!鹿野!我在镇上的小旅馆看见个孩子,跟妞妞长得像!也是扎两个小揪,左胳膊上好像有个疤!” 我正在洗碗,手里的碗 “哐当” 一声掉在水池里,水溅了我一身。我没顾上换衣服,穿着拖鞋就往外跑,拖鞋跑掉了一只,我光着脚踩在冰冷的水泥地上,也觉得不冷。

我给老周打电话时,他正在五十公里外的县城贴寻人启事,电话里他说:“你在镇上等着,我马上回来!” 我在小旅馆门口等了四十分钟,老周骑着他的二八大杠自行车赶过来,车筐里还放着没贴完的寻人启事,他的脸冻得发紫,耳朵上裂了道小口子,却顾不上擦一下,拉着我就往旅馆里冲。

张婶说的孩子在 302 房间,老周敲了敲门,里面传来一个女人的声音:“谁啊?”“我们找个孩子,麻烦开下门。” 老周的声音都在抖。门开了,一个穿花衬衫的女人抱着个孩子站在门口,那孩子确实扎着两个小揪,左胳膊上有块疤。我的心一下子提到了嗓子眼,上前一步:“妞妞?” 孩子怯生生地躲在女人怀里,看着我的眼神很陌生。

我想拉过孩子的手腕看看 —— 妞妞左手腕有块硬币大的烫伤疤,是她三岁时碰倒热水壶烫的,形状像片小叶子。可女人把孩子往身后藏:“你们干啥?这是我闺女,不是你们的孩子!” 我急了,声音提高:“我看看她的手腕就行,就一下!” 女人不乐意,推了我一把:“你们是不是骗子?再这样我报警了!”

老周把我拉到身后,对着女人赔笑:“对不起,可能是我们认错了,麻烦您了。” 出门后,张婶搓着手,满脸愧疚:“鹿野,对不起啊,我看她长得像,就……” 我摇摇头,说不出话,老周蹲在旅馆的台阶上,从口袋里掏出妞妞的照片,盯着看了很久,才低声说:“没事,咱们再找。”

那天晚上,我们坐在台阶上直到天亮。老周说,他白天在县城遇到个好心人,给了他两个馒头,他没舍得吃,留着给我。我接过馒头,馒头早就凉了,硬得硌牙,可我嚼着嚼着,眼泪就掉了下来。后来我才知道,老周为了凑路费,把家里的耕牛卖了 —— 那牛是我们结婚时老周他爹给的,陪了我们五年,平时老周都舍不得让它多干活。卖牛那天,老周蹲在牛圈门口,摸了牛的头很久,才红着眼眶走出来。

2010 年的春天,柳树刚抽芽,风里带着点暖意。我还是每天去贴寻人启事,不过地点从菜市场换到了县文化馆门口 —— 那里人多,来往的都是去办事或散步的人,说不定能有线索。那天我刚把一张寻人启事贴在公告栏上,身后就传来个清脆的声音:“阿姨,您好,您这是在找孩子吗?”

我回头一看,是个穿红马甲的姑娘,马甲上印着 “宝贝回家志愿者协会” 的白色字样,她扎着马尾,脸上带着笑,眼睛弯得像月牙。我愣了一下,下意识地把没贴完的寻人启事往身后藏 —— 这五年,我见多了同情的眼光,也听多了 “别找了,找不回来了” 的话,早就习惯了把自己裹起来,不想让别人看见我的狼狈。

姑娘看出了我的防备,她往后退了半步,语气更温和了:“阿姨,我叫陈乐乐,您可以叫我小陈。我们是免费帮寻亲家庭找孩子的,有全国的寻亲信息库,还能帮您联系警方做 DNA 比对。” 她递过来一张名片,白色的卡片上印着协会的电话和网址,还有她的联系方式。我捏着名片,指尖有些发颤,卡片边缘很光滑,不像我贴的寻人启事,纸边都磨毛了。

“免费?” 我小声问 —— 这五年,我遇到过不少说能帮忙找孩子的人,张口就要几百上千的 “信息费”,最后都是骗子。小陈点点头,笑着说:“阿姨,我们都是志愿者,不收费的。您要是愿意,跟我说说孩子的情况,我帮您登记一下。”

那天,小陈跟着我回了家。推开妞妞的房门时,她 “呀” 了一声 —— 房间里的东西都保持着妞妞丢时的样子:书桌上摆着她的蜡笔,墙上贴着她画的 “妈妈和我”,床上叠着她的小被子,被子上印着小熊图案。“阿姨,您一直没动过她的东西啊?” 小陈的声音有点轻,我点点头:“我怕她回来,找不到自己的东西。”

小陈坐在书桌前,拿出个笔记本,一笔一划地记妞妞的信息:“姓名:李妞妞(小名),出生日期:2000 年 3 月 15 日,丢失时间:2005 年 9 月 12 日,丢失地点:县菜市场,特征:左手腕有硬币大烫伤疤,像小叶子形状,笑的时候有两颗小虎牙……” 她记完后,又拿出手机,对着妞妞的照片拍了照:“阿姨,我把照片传到我们的信息库,全国的志愿者都会帮着留意。”

临走前,小陈拉着我的手说:“阿姨,下周我们协会有个 DNA 采样活动,在县医院,我陪您去做个采样吧?您的样本会录入全国打拐 DNA 数据库,只要有孩子的样本跟您匹配,警方第一时间就会通知您。” 我看着她的眼睛,里面满是真诚,点了点头。

那周周六,小陈骑着电动车来接我。县医院的人很多,她陪着我排队、填表格,还帮我买了瓶热牛奶。采样时,医生用一根小棉签在我口腔里擦了擦,说:“放心吧,很快就有结果。” 小陈在旁边说:“阿姨,不管结果怎么样,我们都会一直帮您找。”

从那以后,小陈每个月都会给我打电话。有时是问我有没有新线索,有时是跟我聊聊天,说说其他家庭的寻亲故事:“阿姨,上个月有个家庭找了 12 年,终于在我们志愿者的帮助下找到了孩子,母子俩抱在一起哭了好久。” 每次听她说这些,我都会想起妞妞,要是我的妞妞也能这样回来,该多好啊。有一次,她还寄了本相册来,里面是其他寻亲成功家庭的合影,她在信里写:“阿姨,您看,总有希望的。”

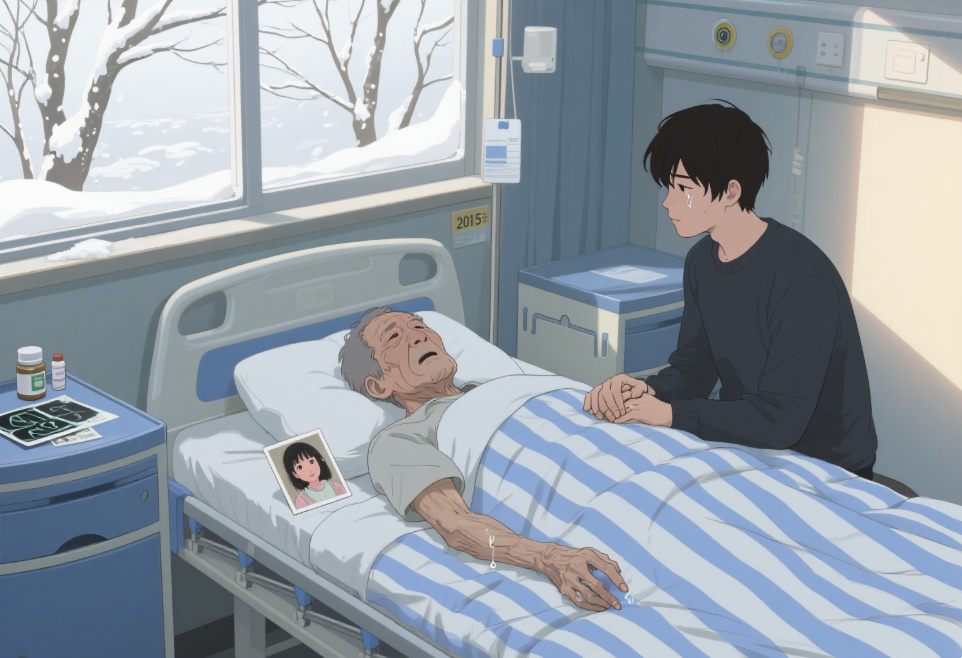

2015 年的冬天,比往年都冷。老周在地里种完麦子后,就开始咳嗽,一开始他说没事,扛扛就过去了,直到有天早上他咳出血,我才硬拉着他去医院。医生拿着 CT 片,皱着眉说:“肺癌晚期,最多还有半年时间。” 我手里的片子 “啪” 地掉在地上,老周扶着我的肩膀,声音很轻:“没事,鹿野,我不怕,就是…… 就是没帮你找到妞妞,我不甘心。”

老周住院后,我每天都去医院陪他。他躺在病床上,瘦得只剩一把骨头,却还总想着找妞妞的事。有天我给他擦手时,他突然说:“鹿野,你还记得妞妞第一次喊爸爸吗?那天我从地里回来,她抱着我的腿,奶声奶气地喊‘爸爸’,我高兴得抱着她转了三圈。” 我点点头,眼泪掉在他的手背上,他的手很凉,像冬天的井水。

他还让我把妞妞的照片带来,放在枕头边,每天都要看好几遍。有次护士进来换药,看到照片问:“大爷,这是您孙女啊?真可爱。” 老周笑了笑,说:“是我闺女,丢了十年了,我还没找到她。” 护士的眼圈红了,说:“大爷,您放心,肯定能找到的。”

春节前,老周的病情突然加重,他拉着我的手,声音断断续续:“鹿野,我走了以后,你别太难过…… 接着找妞妞…… 找到她以后,跟她说…… 爸爸想她……” 我握着他的手,一遍遍地说:“你别说话了,好好养身体,等你好了,我们一起找妞妞……” 可他还是走了,走的时候,眼睛睁得大大的,盯着妞妞的照片,没闭上。

老周的后事办完后,家里更空了。以前他出去找妞妞,我在家等他,晚上还能跟他说说当天的情况,现在只剩下我一个人,连个说话的人都没有。我把妞妞的房间收拾得更整齐了,每天都要擦一遍书桌,叠一遍被子,好像妞妞明天就会回来。

每年妞妞生日那天,我都会煮一碗鸡蛋面,在碗里放两个荷包蛋 —— 妞妞小时候爱吃荷包蛋,说像小太阳。我把筷子摆成她喜欢的样子,斜放在碗边,坐在她的位置上,好像她还坐在对面,跟我抢面条吃:“妈妈,你的荷包蛋给我吃好不好?”

小陈知道老周走了,特意从市里来看我。她拎着米和油,还帮我打扫了屋子。擦窗户时,阳光照在她身上,她突然说:“阿姨,以后我就是您的女儿,您有什么事,随时给我打电话。” 我看着她,眼泪又掉了下来,这么多年,除了老周,还没人这么跟我说过话。

有天晚上,我梦到老周了。他还是以前的样子,穿着那件蓝色的劳动布外套,手里拿着妞妞的照片,笑着说:“鹿野,我在那边也帮你找妞妞,等找到了,我就告诉你。” 我想拉他的手,可他却越来越远,最后变成个影子。醒来时,枕头上全是泪,我摸出老周放在抽屉里的小本子 —— 那是他这些年找妞妞的路线图,每一页都记着日期、地点,还有 “没找到,继续” 的字样。我抱着本子,哭了很久,心里想:老周,你放心,我肯定会找到妞妞,不会让你失望。

从妞妞丢了到现在,二十年过去了。这二十年里,我收到过无数个 “可能” 的消息,每一个消息都像根火柴,点燃我的希望,可最后大多都成了灰烬。

2017 年夏天,小陈给我打电话,声音很激动:“阿姨!云南有个志愿者反馈,有个女孩跟妞妞的特征很像,左手腕有个小叶子形状的疤,年龄也差不多!” 我挂了电话,赶紧收拾东西 —— 一件换洗衣服,妞妞的照片,还有老周的小本子。我买了最早一班去云南的火车,硬座,要坐三十多个小时。

火车上很挤,我旁边坐着个抱着孩子的女人,孩子哭个不停,她哄着说:“宝宝乖,妈妈在呢。” 我看着她们,想起妞妞小时候,也是这样在我怀里哭,我拍着她的背,唱着儿歌哄她。夜里,火车晃得厉害,我靠在椅背上,不敢睡,生怕错过什么。

到了云南的那个小县城,小陈已经在火车站等我了。她跟当地的志愿者小吴汇合后,带我去了女孩打工的餐馆。餐馆很小,油烟味很重,小吴指着收银台后面的女孩说:“阿姨,就是她。” 我看着那个女孩,她穿着红色的工作服,扎着马尾,眉眼跟我有点像。我的心一下子提到了嗓子眼,慢慢走过去,声音发颤:“姑娘,你…… 你左手腕是不是有个疤?”

女孩愣了一下,把左手伸出来 —— 手腕上确实有个硬币大的疤,形状像小叶子。我激动得抓住她的手:“妞妞!你是妞妞对不对?我是妈妈啊!” 女孩却猛地把手抽回去,往后退了一步:“阿姨,您认错人了,我叫张小雨,不是您说的妞妞。”

小陈赶紧过来打圆场:“姑娘,对不起,我阿姨找孩子找了很多年,有点激动。您能跟我们说说您的疤是怎么来的吗?” 女孩说:“我小时候玩火烫的,我爸妈说,我是他们从孤儿院抱来的。” 后来我们去了孤儿院,院长查了记录,张小雨是 2006 年被送进来的,比妞妞丢的时间晚一年,而且她的出生日期也跟妞妞不一样。

那天晚上,我坐在旅馆里,看着妞妞的照片,眼泪掉了一地。小陈坐在我旁边,递来杯热奶茶:“阿姨,没关系,至少我们知道她不是,还能继续找。” 我点点头,心里却像被掏空了一样 —— 这已经是我第五次千里迢迢去找 “可能”,每次都是失望而归。

还有一次,2020 年冬天,一个陌生电话打过来,男人的声音很粗:“你是李鹿野吧?你女儿在我手上,给我打五万块钱,我就告诉你她在哪。” 我当时急昏了头,赶紧说:“好!好!你别伤害她,我现在就去凑钱!” 我挂了电话,就去邻居家借钱,邻居王大爷说:“鹿野,你别上当,这可能是骗子!” 我不听,说:“就算是骗子,我也要试试,万一是真的呢?”

还好小陈及时给我打电话,我跟她说了这事,她赶紧说:“阿姨!别打钱!这是骗子!我们之前遇到过好几个这样的案例,都是骗寻亲家长钱的!” 她还帮我报了警,警方查实,那个男人果然是个骗子,专门骗我们这种找孩子的家长。

这些年,我跑遍了大半个中国,云南、贵州、四川、广东…… 鞋子磨破了一双又一双,身上的钱也花得差不多了,可我从没放弃过。有次在贵州的一个小镇,我贴寻人启事时,一个老奶奶过来问:“闺女,你找孩子啊?” 我点点头,她叹了口气:“我孙女也丢了,十年了,没找着。” 我们坐在路边,聊了很久,她给我塞了个烤红薯,说:“闺女,别放弃,总会找到的。”

有时候,我坐在火车上,看着窗外的风景,会想:妞妞现在长什么样?她过得好不好?有没有人欺负她?我把妞妞的照片放在贴身的口袋里,每天都拿出来看,照片上的妞妞笑得那么甜,我想,她一定还活着,在某个地方等着我,等着我找她回家。

上个月,也就是 2025 年的 8 月,小陈突然给我打电话,声音里带着抑制不住的激动:“李阿姨!重大进展!警方那边反馈,DNA 比对上了!您女儿可能在邻市!”我挂了电话,手抖得连杯子都拿不住,杯子里的热水洒在手上,烫得我一激灵,可我却感觉不到疼。

我赶紧收拾东西,老周的小本子,妞妞的照片,还有那双小布鞋,都装进包里。我买了最早一班去邻市的火车,坐在火车上,看着窗外的树往后退,心里想:妞妞,妈妈来了,这次一定能找到你。

可就在火车快到站时,小陈给我发了条微信:“阿姨,您到了先别急,我们在出站口等您,有件事,我们得跟您慢慢说。” 我的心一下子沉了下去,小陈从来没这么犹豫过,到底是什么事?这二十年的等待,难道要迎来一个我无法承受的结果?

06火车到站时,天正在下雨,淅淅沥沥的,跟二十年前妞妞丢的那天很像。雨丝落在玻璃上,划出一道道水痕,我看着窗外,心里的不安越来越重。出站口的人很多,我踮着脚往四处看,很快就看到了小陈 —— 她还是穿那件红马甲,身边站着两个穿警服的人,一个年纪大点的,一个年轻点的。

我跑过去,拉着小陈的手问:“小陈,妞妞呢?我女儿在哪?她还好吗?” 小陈的眼睛红红的,她把伞往我这边挪了挪,声音有些哽咽:“阿姨,您先别激动,跟我们去派出所,王警官有话跟您说。” 她身边的王警官 —— 就是那个年纪大点的 —— 点了点头,语气温和:“李阿姨,我们先上车,路上说。”

警车开得很稳,雨刮器 “唰唰” 地刮着玻璃。我坐在后座,看着窗外的街景,心里像揣了只兔子,跳个不停。王警官从副驾驶回过头,递来一瓶矿泉水:“李阿姨,您先喝点水,稳定一下情绪。” 我接过水,却没心思喝,手指攥着瓶口,一遍遍地问:“王警官,妞妞到底在哪?她是不是出什么事了?”

王警官叹了口气,说:“李阿姨,我们通过全国打拐 DNA 数据库,比对到了您女儿的信息。她的样本是五年前,在邻市人民医院住院时留下的。” 我心里一紧:“她住院了?她怎么了?生病了吗?” 小陈在旁边拉了拉我的手,说:“阿姨,您别着急,听王警官慢慢说。”

到了派出所,王警官把我们领进一间办公室,给我倒了杯热水。杯子是搪瓷的,上面印着 “为人民服务” 的字样。他坐在我对面,从抽屉里拿出一份文件,推到我面前:“李阿姨,这是您女儿的病历和死亡证明。她在五年前,也就是 2020 年,因为急性白血病,在邻市人民医院去世了。”

“去世了?” 我重复着这三个字,脑子一片空白,好像没听懂。我抓着王警官的手,声音都在发抖:“不可能!你们是不是搞错了?我女儿才二十五岁啊!她怎么会去世呢?” 王警官的手很凉,他拍了拍我的手背:“李阿姨,我们已经反复核实过了,病历上的信息,还有 DNA 比对结果,都没错。”

我拿起那份文件,纸张很薄,却重得像块石头。死亡证明上写着 “姓名:林晓雅”,出生日期 “2000 年 3 月 15 日”—— 那是妞妞的生日!病历上写着 “急性淋巴细胞白血病,晚期”,住院时间 “2020 年 5 月 - 2020 年 8 月”。我看着这些字,眼泪像断了线的珠子,掉在文件上,把 “死亡日期:2020 年 8 月 12 日” 的字迹晕开。

小陈坐在我旁边,递来纸巾,说:“阿姨,对不起,我们也是刚核实清楚,怕您受不了,才没在电话里跟您说。” 我摇着头,说不出话,心里像被人用刀子割一样疼。二十年了,我每天都在盼着找到妞妞,可现在,却告诉我她已经不在了。老周的小本子还在我包里,他还等着我告诉他找到妞妞的消息,我该怎么跟他说啊?

那天下午,我坐在派出所的办公室里,哭了很久。王警官和小陈没打扰我,就坐在旁边陪着。窗外的雨还在下,淅淅沥沥的,像在哭。我看着那份文件,心里想:妞妞,我的妞妞,妈妈来晚了,没能见你最后一面,对不起……

等我情绪稍微稳定点,小陈坐在我身边,慢慢跟我讲起了妞妞这些年的日子。原来,妞妞被那个穿灰夹克的男人拐走后,以八千块钱的价格,卖给了邻市郊区的林家。林家夫妻俩没孩子,一开始对妞妞还不错,给她改名叫林晓雅,送她去村里的小学读书。

“可是好景不长,” 小陈的声音很低,“林家人在 2008 年生了个儿子,从那以后,对晓雅就变了。他们让晓雅退学,在家带弟弟,还要下地干活,饭也不让她吃饱。” 我听到这里,心里像被针扎一样疼 —— 妞妞小时候,我从来没让她干过活,连碗都不让她洗,可在林家,她却要受这么多苦。

小陈说,当地的志愿者跟林家的邻居聊过,邻居说,晓雅经常被林家人打骂,有次因为弟弟哭了,林家男人一巴掌把她扇倒在地上,她的脸肿了好几天。“晓雅十五岁那年,趁林家人不注意,偷偷跑了出来。” 小陈拿出一张照片,是妞妞二十岁时拍的,“这是她在餐馆打工时,同事帮她拍的。”

我接过照片,照片上的妞妞穿着白色的 T 恤,扎着马尾,脸上没什么笑容,眼神里带着一种不属于她这个年纪的沧桑。她的左手腕露在外面,小叶子形状的疤还在。我摸着照片,眼泪又掉了下来:“我的妞妞,怎么瘦成这样了?”

小陈说,晓雅跑出来后,没地方去,就在邻市的餐馆、服装店打零工,住最便宜的出租屋。她很懂事,每次发了工资,除了留够自己的生活费,还会攒一部分 —— 志愿者后来在她的出租屋里找到一个存折,里面有三千多块钱,存折的扉页上写着 “找妈妈” 三个字。

“晓雅二十岁那年,在一家火锅店打工时,认识了一个叫张强的男孩。” 小陈接着说,“张强对她挺好,两人处了对象,还打算 2020 年结婚。可就在结婚前,晓雅突然觉得不舒服,去医院检查,就查出了急性白血病。”

我听到这里,心又揪了起来:“那张强呢?他没陪她治病吗?” 小陈叹了口气:“张强一开始还陪着她,帮她交了住院费。可白血病的治疗费太高了,晓雅住院三个月,就花了十几万,张强家里条件也不好,最后他就走了,再也没联系过晓雅。”

晓雅住院的时候,身边没有亲人。小陈说,医院的护士跟志愿者说,晓雅经常坐在病床上,看着窗外,手里攥着一张旧照片 —— 后来志愿者才知道,那张照片是她从林家偷偷带出来的,是妞妞五岁时,我带她去公园拍的,照片上的妞妞坐在秋千上,笑得很开心。

“晓雅最后走的时候,是凌晨三点多。” 小陈的声音带着哭腔,“护士说,她走之前,还在喊‘妈妈’,手里还攥着那张照片。” 我趴在桌子上,嚎啕大哭,心里的愧疚和痛苦像潮水一样把我淹没。如果我能早点找到她,如果我能多陪她几天,如果我能给她凑治疗费,她是不是就不会走了?

小陈拍着我的背,说:“阿姨,您别自责,晓雅知道您一直在找她。我们在她的出租屋里找到一本日记,里面写了很多想您的话。” 我抬起头,泪眼朦胧地看着她:“日记?能给我看看吗?” 小陈点点头:“当然,我们已经复印了一份,给您带来了。”

第二天早上,天放晴了,阳光透过窗户照进来,洒在地上,像铺了层金子。小陈和王警官陪我去了妞妞的墓地 —— 在邻市城郊的一座公墓里,小山坡上,周围种着很多松树,风一吹,松树叶 “沙沙” 地响,像在说话。

路上,我特意去买了一束向日葵 —— 小陈说,护士告诉她们,晓雅住院的时候,最喜欢看窗外的向日葵,说向日葵像小太阳,能带来希望。我还从包里拿出妞妞小时候的小布鞋,用红布包着,这是我一直带在身边的,想等找到她,给她看看。

公墓很安静,只有偶尔传来的鸟鸣声。王警官带着我们走到一块墓碑前,墓碑是灰色的,很简单,上面刻着 “林晓雅之墓”,下面写着 “2000.3.15-2020.8.12”,还有一行小字 “愿天堂没有病痛”。这是医院的护士们帮她立的墓碑,她们说,晓雅那么好的姑娘,不能连个墓碑都没有。

我蹲在墓碑前,轻轻抚摸着上面的字,指尖传来冰冷的触感。“妞妞,妈妈来看你了。” 我的声音哽咽着,“对不起,妈妈来晚了,让你一个人受了这么多苦。” 眼泪滴在墓碑上,晕开了一小块湿痕,好像墓碑也在哭。

小陈把向日葵放在墓碑前,花瓣上还带着露珠,金灿灿的,很亮。我从红布里拿出小布鞋,放在花旁边:“妞妞,这是你小时候穿的鞋子,你还记得吗?你第一次穿这双鞋,在院子里学走路,摔在槐树下,还笑说‘妈妈,鞋鞋开花了’。后来你丢的那天,穿的就是这件粉色外套,妈妈找了你二十年,终于找到你了。”

风又吹来了,松树叶 “沙沙” 地响,我好像听见妞妞在跟我说:“妈妈,我想你了。” 我趴在墓碑上,抱着冰冷的石碑,像抱着妞妞小时候一样,哭了很久。这些年的委屈、思念、痛苦,在这一刻,终于有了地方可以诉说。

“妞妞,妈妈知道你这些年过得苦。” 我擦了擦眼泪,继续说,“你在林家受的委屈,你打工时的辛苦,你生病时的孤单,妈妈都知道了。对不起,妈妈没能保护好你。” 我从包里拿出老周的小本子,翻开第一页,上面写着 “2005.9.13,找妞妞,第一天”,“妈妈把爸爸的本子带来了,他也很想你,他在那边也帮你找了很久。”

小陈和王警官站在旁边,没说话,给我留出空间。阳光照在我身上,暖暖的,可我心里却像揣着块冰。我看着墓碑上的字,心里想:妞妞,以后妈妈会经常来看你,给你带向日葵,给你讲妈妈和爸爸的事,再也不让你一个人了。

临走前,我把妞妞的照片放在墓碑前 —— 就是她五岁生日那天拍的,笑得露出两颗小虎牙。“妞妞,妈妈走了,下次再来看你。” 我对着墓碑鞠了三个躬,心里默念:妞妞,在天堂要好好的,妈妈会一直想你。

坐在车上,我看着窗外的松树越来越远,眼泪又掉了下来。小陈递给我一张纸巾,说:“阿姨,晓雅知道您来看她,肯定很高兴。” 我点点头,心里却空落落的 —— 二十年的等待,终于有了结果,可这个结果,却让我这么疼。

从墓地回来后,小陈跟我说,志愿者们还帮我找到了妞妞生前住过的出租屋。出租屋在邻市的老城区,一间不到十平米的小房子,租金每个月三百块。房东是个六十多岁的老奶奶,姓刘,她听说我是晓雅的妈妈,叹了口气:“晓雅这孩子,太苦了。”

刘奶奶打开房门,里面的东西都保持着晓雅走时的样子。房间很小,只有一张单人床,一张书桌,一个衣柜,还有一个小小的煤气灶。床上铺着蓝色的床单,叠得整整齐齐,枕头旁边放着一个小熊玩偶 —— 是晓雅打工时买的,她说看着小熊,就像有个人陪着她。

书桌上摆着几本书,有《读者》,还有一本《如何与白血病抗争》,书的页边都翻卷了,上面画着很多横线,比如 “保持乐观,就能战胜病魔”。书桌的抽屉里,放着晓雅的日记本,蓝色的封面,已经有些磨损。

“晓雅平时很安静,” 刘奶奶坐在床边,跟我说,“每天早出晚归的,回来就坐在书桌前看书,或者写东西。她很懂事,房租从来都是按时交,有时候我感冒了,她还会给我买感冒药。” 我看着书桌,好像能看到晓雅坐在那里,低着头,认真地写日记的样子。

我翻开日记本,里面的字歪歪扭扭的,有些字还写错了,可每一页都写得很认真。2018 年 5 月 20 日:“今天发工资了,攒了五百块,离找妈妈又近了一步。不知道妈妈现在怎么样了,是不是还在找我?”2019 年 3 月 15 日:“今天是我生日,我给自己买了个鸡蛋,妈妈以前都会给我煮鸡蛋面,放两个荷包蛋。妈妈,我想你了。”2020 年 6 月 10 日:“今天又发烧了,医生说我的病情不太好。张强走了,没关系,我自己也能扛过去。妈妈,你在哪啊?我想再见你一面。”

我看着日记,眼泪像断了线的珠子,掉在纸页上。晓雅这么想我,这么想找我,可我却没能在她最需要的时候陪在她身边。小陈在旁边说:“阿姨,我们已经把日记复印了一份,给您留着,原件我们会好好保管,以后您想来看,随时都可以。”

刘奶奶从衣柜里拿出几件晓雅的衣服,递给我:“这是晓雅的衣服,都是洗干净的,你拿着吧,留个念想。” 衣服很旧,有件白色的 T 恤,领口都松了,还有一条蓝色的牛仔裤,裤脚磨破了。我抱着衣服,好像抱着晓雅一样,能闻到衣服上淡淡的洗衣粉味。

离开出租屋前,刘奶奶给了我一个布包:“这是晓雅放在我这的,她说要是有一天她妈妈来找她,就把这个给她。” 我打开布包,里面是一块粉色的碎布 —— 是妞妞丢的那天穿的外套上的,还有一张小小的照片,就是晓雅一直攥在手里的那张,她坐在秋千上,笑得很开心。

我抱着布包,眼泪又掉了下来。这么多年,志愿者们帮我找妞妞,帮我了解妞妞的情况,帮我整理妞妞的东西,刘奶奶也这么照顾妞妞。我拉着小陈的手,又对着刘奶奶鞠了一躬:“谢谢你们,谢谢你们对妞妞这么好。”

小陈摇摇头:“阿姨,这是我们应该做的。晓雅也是我们的妹妹,我们也希望她能找到家。” 我看着小陈,心里想:要是没有这些好心人,我可能到现在还不知道妞妞的消息,也不知道她已经不在了。这份心意,我这辈子都忘不了。

回到家后,我把妞妞的照片、日记、小布鞋,还有那块粉色碎布,都放在了妞妞的房间里。书桌上,我摆上了那本《如何与白血病抗争》,还有晓雅的日记本;衣柜里,我把晓雅的衣服挂在妞妞的衣服旁边;床上,我放着那个小熊玩偶。每天早上,我都会去房间里看看,擦一擦书桌,整理一下衣服,好像妞妞还在家里,等着我给她做早饭。

有天晚上,我做了个梦。梦里,妞妞穿着粉色的外套,扎着两个小揪,手里拿着糖葫芦,笑着向我跑来:“妈妈!妈妈!我回来了!” 我蹲下来,抱着她,感觉她的身体暖暖的,像小时候一样。她在我怀里撒娇:“妈妈,我好想你,我再也不要跟你分开了。” 我摸着她的头,说:“好,以后我们再也不分开了。” 醒来时,我的眼角还带着泪,可心里却很温暖 —— 我知道,妞妞一直在我身边,从未离开过。

上个月,我正式加入了 “宝贝回家” 志愿者协会。小陈帮我办了手续,给我发了件红马甲,跟她的一样。第一次参加志愿者活动时,我们去了县里的广场,贴寻亲启事,发宣传册。有个找儿子的大爷过来问我:“姑娘,你也在找孩子啊?” 我点点头,说:“我找到我女儿了,现在帮你们找。”

活动结束后,小陈问我:“阿姨,累不累?” 我摇摇头,说:“不累,能帮到别人,我心里高兴。” 我想,这也是妞妞希望看到的 —— 她那么想找家,肯定也希望其他跟她一样的孩子,能早点回到父母身边。

现在,我每个月都会去邻市看妞妞,给她带向日葵,跟她说说我做志愿者的事:“妞妞,这个月我们帮一个找了十五年儿子的家庭找到了孩子,他们母子俩抱在一起哭,可开心了。你看,只要不放弃,就会有希望。” 有时候,我还会把其他志愿者的孩子带去,让他们给妞妞献花,跟她说说话。

有天,我在妞妞的墓碑前,遇到了医院的护士小张 —— 就是当年照顾晓雅的护士。她说:“阿姨,晓雅要是知道您这么坚强,还在帮别人,肯定会很高兴的。” 我点点头,说:“我会一直做下去,直到所有的孩子都能回家。”

晚上回家,我翻开老周的小本子,在最后一页写下:“老周,我找到妞妞了,她在天堂很好。我现在做志愿者,帮别人找孩子,你放心,我会好好的,也会让妞妞的希望一直传下去。” 写完后,我把本子放在妞妞的书桌上,看着窗外的月亮,心里很平静。

二十年的寻亲路,虽然最后没能跟妞妞团聚,可我并不后悔。至少我知道,妞妞一直在想我,一直在找我;至少我知道,我这么多年的寻找,不是一场空。以后,我会带着对妞妞的思念,继续走下去,帮更多的家庭团圆,让更多的孩子不再经历分离的痛苦 —— 这是我对妞妞的承诺,也是对老周的承诺。

二十年的寻亲路,布满荆棘,却也藏着温暖。从妞妞丢失时的崩溃,到一次次寻找的失望,再到得知噩耗的痛苦,我曾以为自己撑不下去,可老周的嘱托、志愿者的帮助、妞妞的思念,让我重新站了起来。如今,我带着妞妞的希望,成为一名志愿者,帮更多家庭寻找亲人 —— 因为我知道,每一个寻亲的家长,都像曾经的我一样,在黑暗里盼着光。妞妞虽然不在了,但她的故事、她的渴望,会成为一束光,照亮更多人的寻亲路。我相信,只要我们不放弃,就会有更多的孩子回到父母身边,更多的家庭迎来团圆,再也没有分离的痛苦。