浓墨宰相vs淡墨探花:乾隆盛世,谁在定义中国书法的美?

【导语】

乾隆六十年,天下承平日久。紫禁城三希堂内,御笔朱砂未干;扬州盐商宅邸,求字画者络绎不绝;而某处荒烟蔓草的古寺断垣边,拓碑人正小心翼翼地,从一块没于苔藓的六朝石刻上揭下第一张拓片。

这是一个极致矛盾的时代——庙堂之上,法度森严,追求着尽善尽美的“正统”容颜;江湖之远,奇崛叛逆,在一切规范的边缘试探新生。书法,这门最传统的艺术,悄然裂变为多声部的喧哗与交响。清代书法的面孔,从此不再单一。

【正文】

🔹 庙堂的对影:刘墉的“浓墨”与王文治的“淡墨”

朝堂之上,两位重臣的书法,恰好构成了乾隆盛世美学的一体两面。

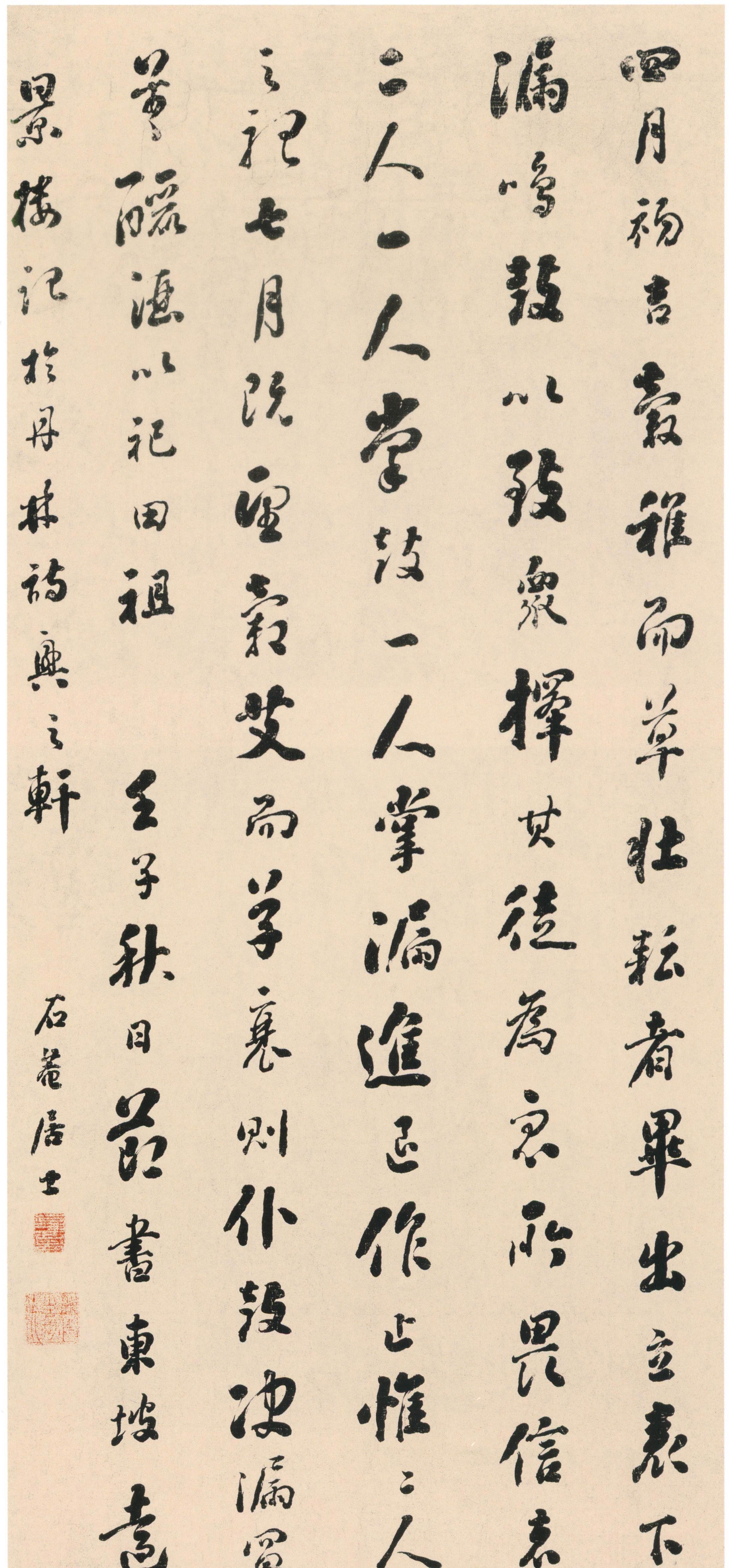

刘墉(1719–1804),人称“浓墨宰相”。他出身宰辅之门,官至体仁阁大学士,笔下是洗练后的庙堂气度。他取法颜鲁公的筋骨与苏东坡的意趣,却自出机杼。观其字,用墨丰腴如漆,光泽内敛,似上好的古砚;结字雍容宽博,点画温润如玉,不疾不徐。那不是炫技,是一种经过权力与时光打磨后,笃定而深厚的“贵气”。他的字,仿佛能镇住整张宣纸,是帝国鼎盛期沉稳自信的侧写。

王文治(1730–1802),乾隆二十五年的探花,人称“淡墨探花”。他与刘墉齐名,风格却南辕北辙。王文治深得赵孟頫、董其昌秀逸书风的精髓,善用淡墨,笔致轻灵如兰叶迎风,结构疏朗似明月穿竹。其字通透飘逸,书卷气扑面而来。后世杨守敬曾调侃其书“如秋娘傅粉,骨格清纤”,言其过于柔美。这“淡”,并非无力,是另一种刻意追求的文人雅趣——摒弃沉重,向往空灵。

一浓一淡,一重一轻,一沉稳一飘逸。刘墉与王文治并立书坛,恰如帖学传统在盛世结出的两枚硕果:一枚醇厚如陈酿,一枚清雅如新茶。他们代表了在既定法度内,所能抵达的风格极致与美感二元。

🔹 扬州的叛徒:商业沃土上的“怪”与“狂”

当帝都讲究法度与渊源时,千里之外的扬州,正因盐运之利富甲天下。新兴的盐商阶层热衷附庸风雅,催生了一个买方主导的艺术市场。在这里,“正统”的吸引力让位于“个性”,“怪”成了畅销的标签。“扬州八怪”的书画,正是这场商业与文化合谋下的产物。

金农 是其中走得最远的一位。他独创“漆书”,颠覆了千年笔法:用浓墨如漆,截毫秃笔,侧锋横扫,写出如斧劈刀削、棱角分明的线条。他自称“渴笔八分”,实则是从三国时期的《天发神谶碑》中化出奇境。字如古器铭文,朴拙生辣,扑面而来的是一股迥异于帖学流美的金石气息与刻意天趣。

黄慎 则以草书知名。他的草书点画狼藉,结构支离,乍看“狂怪难识”,仿佛醉后泼墨。然而在这貌似混乱的线条舞动中,充满了野性的生命张力与节奏爆发力,是市井生机与个人愤懑的直接宣泄。

更令人动容的是 汪士慎。这位“茶仙”画家,晚年目力渐衰,五十四岁左目失明,仍坚持作画写字,自称“左盲生”。至六十七岁前后,双目俱眇,竟能以心意驱遣笔墨,摸索写出长达二百余字的狂草大作。黑暗中,茶香与墨香交织,他书写的不再是视觉形象,而是生命在残缺中趋向圆满的精神图景。扬州这群“怪杰”,以市场为土壤,以叛逆为旗帜,共同拓宽了“书法”表现的边界。

🔹 荒野的先声:邓石如与碑学的破土

当绝大多数文人仍沉溺于阁帖的秀雅世界时,一位名叫 邓石如 的布衣,选择了一条荒芜之路。他来自安徽怀宁,一介白衣,无科举功名,却将全部生命托付于金石碑版。

他的人生是一场苦行:曾客居南京收藏家梅镠处八年,每日晨起研墨盈盘,至夜墨尽方寝。将《史晨碑》《华山碑》等秦汉碑刻,每种临摹数十甚至上百遍。他的突破是革命性的——以隶书的笔法写篆书。千年小篆的“玉箸”铁线,在他笔下有了顿挫、有了起伏、有了毛笔柔软的弹性与力量。篆书从此“活”了起来,从金石铸刻的静态遗迹,变成了可在纸上呼吸奔跑的鲜活生命。

当朝中重臣、书法大家刘墉见到他的作品时,震撼不已,叹道:“此子未谙古法耳,然其笔势浑鸷,余所不及。千数百年无此作矣!” 这一声惊叹,宛如一道裂痕。它宣告了一种全新美学力量的崛起。碑学的火种,不在庙堂,不在市井,正是在这荒野断碑的拓片与一位布衣书家的苦功中,被真正点燃。

🔹 天潢的余韵:帝王笔墨与其子嗣的优雅绝唱

这个时代,连皇帝本人都是最勤奋的书写者。乾隆帝御制诗文逾万,题字遍及天下,其书学赵孟頫,虽圆熟流畅,却因过于匀称规整而难逃“平庸”之讥,成为“馆阁体”气象的皇家代言。

然而,皇室中却诞生了一位真正的书法大家——乾隆第十一子 成亲王永瑆。他以宗室贵胄之尊,深研晋唐法帖,其书风成了帖学传统最后一道优雅而精准的余晖。他的小楷,娟秀静润,如春溪潺湲;行书则遒劲婉转,仪态万千,将赵孟頫的妍美与欧阳询的峻峭巧妙融合,展现出一种无可挑剔的、属于顶级贵族的教养与格调。这仿佛是帖学在夕阳落下前,为自己奏响的一曲华丽而略带感伤的挽歌。

【结尾】

清中期的书法天地,从未如此喧闹而丰饶。刘墉的浓墨,凝聚着庙堂的庄严;王文治的淡墨,流淌着文人的清趣;扬州八怪的“怪墨”,迸发着市井的活力与叛逆;而邓石如从碑石中唤醒的“金石气”,则预示着一场席卷未来的山雨。

这是一场没有指挥的多声部交响。宫廷的精致、市井的狂放、山野的朴厚,在此同台竞奏。历史告诉我们,美的定义权,从来不会永远停留在庙堂的案几之上。真正的变革,往往始于一次对无人问津的断碑的凝视,始于一个布衣在青灯下不计功名的漫长临写。

因为文明新的根系,总在远离喧嚣的民间沃土与精神荒野中,悄然萌发。

谢谢各位居士道友,点个赞关注不迷路,帮忙收藏转发共享书法国艺乐趣!