最近山西大同那个“环卫工翻垃圾找手表”的事,网上吵得沸沸扬扬。表面看是游客丢了东西,环卫工人热心帮忙找回的温情故事。

刚开始,大家也都在夸赞环卫工人的奉献精神。

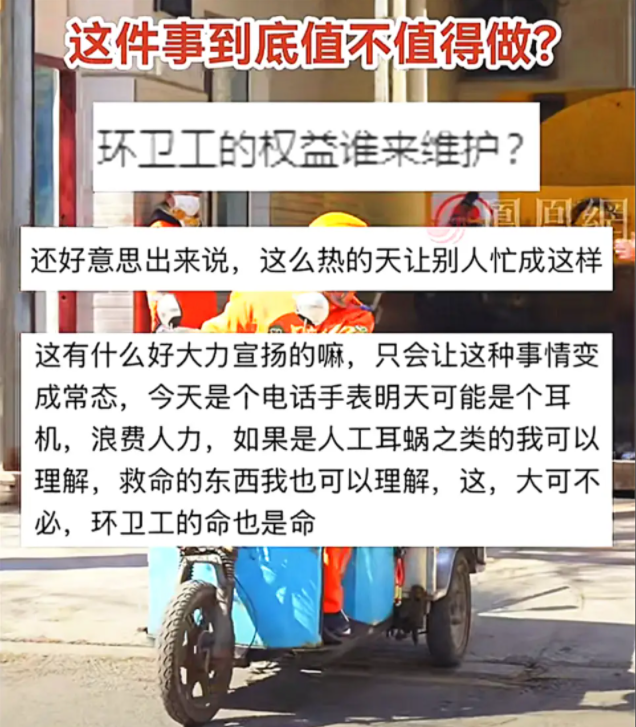

但人民网一还原事件全貌,风向立刻变了。很多人看完细节,心里都在犯嘀咕:

“为了块儿童手表,让环卫工在近40度高温下翻4小时、8吨垃圾?这真的合适吗?”

“这次帮忙找了,下次再丢个钥匙、戒指啥的,是不是都得这么翻?”

“最关键的,环卫工的辛苦付出,谁来买单?一句表扬就够了吗?”

01 这事儿的全貌,真那么温情吗?

实话实说,当事件的全貌被人民网还原后,很多最初的感动变成了疑虑。

游客卢女士带孩子玩时丢了块儿童手表,定位显示在垃圾站。她着急,打了热线求助。

环卫工人确实顶着酷暑(接近40度高温!)奋战了4个多小时,硬是从8吨打包好的垃圾里把手表翻了出来。

翻手的过程中,卢女士发现翻走难度远远超过她的想象,就跟在场的负责人表示,实在找不到就别找了。

但卢女士已明确表示放弃,但此时垃圾已经铺开,且手表有定位功能,考虑到找到的可能性很大,于是环卫工人决定继续寻找,并最终找到了手表。

也就是说卢女士并没有不体谅环卫工人,开始找到手表他自然会很着急,发现有难度后果断决定放弃,从这点上来说,对卢女士如此网暴就显得有些太过。

而现场工作人员则本着为游客服务的精神继续寻找,尤其是两名继续寻找的环卫工,事主已经明确说了放弃,他们还继续寻找,说明人家也真想帮卢女士找到,这时候的行为已经变成了自愿救助。

只能说,从这一点上就更能看出翻找的环卫工的伟大。

所以当地也把这当成“为民服务”的典型宣传,这一点本身没毛病。

可细品一下,问题就来了。他们却忘记了在宣传这件事情的时候把事情所有一切都还原出来。

这些人没有什么宣传思想,包括卢女士本身也没有,他只是讲了事情的大概,却没有讲中间的这些小插曲,直接就引起了网络上的误会。

于是轩然大波就出现了。

所以按照第一次宣传的思路,大家伙心中肯定会这样想,也会这样分析。

环卫工的辛苦值得肯定,这点毋庸置疑。但核心问题在于:这种超出常规职责范围、强度极大的工作量,算谁的?成本谁负担?

环卫工的付出,又价值几何? 看到这里,可能有人会想: “也许就这一次特例呢?环卫工帮帮忙,体现了人情味儿嘛。”

这个想法看似有道理,但现实是,环卫工的核心职责是清洁垃圾、维护市容,翻垃圾找失物属于典型的额外工作。

8吨垃圾是什么概念?相当于三个居民小区一天的垃圾总量!这些垃圾已经打包好准备焚烧,却要重新摊开、翻找。其耗费的人力、时间、乃至后续的处理成本,远超想象。

算笔账就知道了: 就算一块高档儿童手表值几百块,但动用多名环卫工人在极端环境下翻找4小时,其人工成本、时间成本、潜在的健康风险成本加起来,真的匹配吗?

而且,这种“需求”如果成为常态,环卫系统承受得了吗?

更别说,救援违规被困的驴友都要收费了,凭什么要求环卫工免费承担这种高强度、高风险、低匹配度的“额外服务”?

为什么之前的宣传会让人“不舒服”? 原因其实很清晰,我们陷入了“好人就该无私奉献”的思维定式。

环卫工人善良、能吃苦,似乎就该无条件满足“群众需求”。但这种认知,掩盖了对其劳动价值的尊重和对公平原则的忽视。

如今大同事件出现,虽有“成立基金”的补救提议,更像是事后打补丁。

这就像网友说的:以前帮忙找证件、找钥匙也被表扬过,但工人拿到应得的补偿了吗?没有!表扬不等于支付报酬。

最关键的,是成本承担者的错位。 翻找的成本实际由一线环卫工人和环卫公司承担了。而受益者主要是失主卢女士和宣传部门。

这样一来事情就立马变了味,可见会不会宣传是非常重要的。

我倒是建议,各地宣传部门找几个年纪比较大的自媒体工作者把把关,这些人脑子才是最活跃的,也是最了解民心的,一般不会出现这样的问题。