美国能源部(DOE)布鲁克海文国家实验室与太平洋西北国家实验室(PNNL)的研究团队在《先进科学》发表突破性研究,揭示超导量子比特(量子计算机核心组件)性能受限的关键原因——钽(Ta)薄膜与蓝宝石衬底间存在意外界面层。这一发现为提升量子比特相干时间提供了新方向。

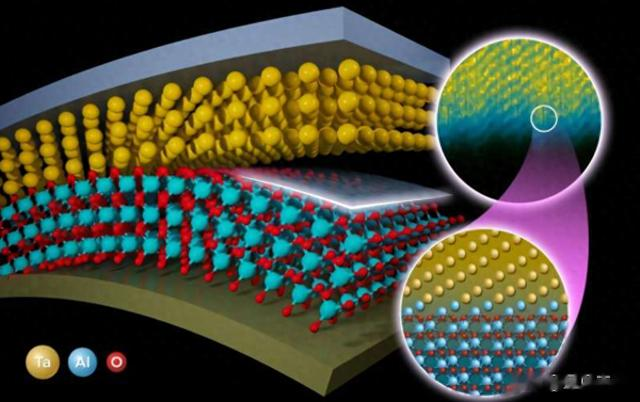

界面层的发现:金属-衬底(M-S)界面研究团队通过扫描透射电子显微镜(STEM,右上)、电子能量损失谱(EELS)及计算模拟(右下)发现,蓝宝石(Al₂O₃)衬底表面氧原子浓度显著影响钽薄膜的沉积取向。这一界面层由钽原子与蓝宝石中的铝(Al)、氧(O)原子混合形成,可能通过引入结构缺陷或电子态干扰量子比特的量子态保持能力。

技术细节与创新方法样品制备突破传统量子比特钽薄膜厚度为150-200纳米,但为表征界面特性,团队利用布鲁克海文功能纳米材料中心(CFN)技术制备仅30纳米厚的超薄样品(相当于头发直径的1/3000),表面粗糙度<0.5纳米。通过同步辐射光源(NSLS-II)的X射线反射率(BMM光束线)和X射线光谱(SST-2光束线)分析,首次观测到厚度约2纳米的混合界面层。多尺度表征技术联用同步辐射技术:揭示界面层密度异常(比钽低20%)及化学组成变化。原子级成像:STEM-EELS证实界面处存在Ta-Al-O三元混合区,电子态分布异于主体材料。计算模拟:PNNL团队通过密度泛函理论(DFT)发现,蓝宝石表面氧浓度调控钽晶体取向——高氧浓度诱导(110)取向,低氧浓度导致(111)取向。量子比特性能的关键启示氧浓度的双重角色:蓝宝石表面氧原子不仅影响钽薄膜结晶取向,还可能通过界面缺陷充当量子噪声源,降低相干时间。实验显示,不同取向钽薄膜的微波损耗差异达3倍,直接影响量子比特能量弛豫率。尺寸缩减潜力:30纳米薄膜仍保持超导特性(临界温度~4.5K),为未来纳米级量子比特设计提供可能。未来研究方向界面工程优化:通过衬底预处理(如等离子体刻蚀)精确调控表面氧浓度,实现单一晶体取向生长。异质结设计:在钽/蓝宝石界面引入缓冲层(如氮化钛),抑制原子互扩散。原位表征技术:开发薄膜生长过程中的实时监测手段,建立工艺-结构-性能关系图谱。跨机构合作网络此项研究由量子优势协同设计中心(C2QA)主导,整合了:

布鲁克海文实验室:薄膜制备(CFN)、同步辐射表征(NSLS-II)、凝聚态物理分析PNNL:多尺度计算模拟NIST:X射线技术支撑展现了美国能源部国家实验室体系在量子材料研究中的协同创新能力。论文信息Aswin K. Anbalagan等, Revealing the Origin and Nature of the Buried Metal-Substrate Interface Layer in Ta/Sapphire Superconducting Films, Advanced Science (2025). DOI: 10.1002/advs.202413058

这项研究不仅为超导量子比特性能提升开辟了新路径,更为复杂异质结界面设计提供了普适性方法论,标志着量子材料工程向原子级精准调控迈出关键一步。