当地人这个说法,剔除夸张的成分,估计说的是武秀才。

不要说武秀才,清代后期的武进士、武举人,也有许多不识字的。

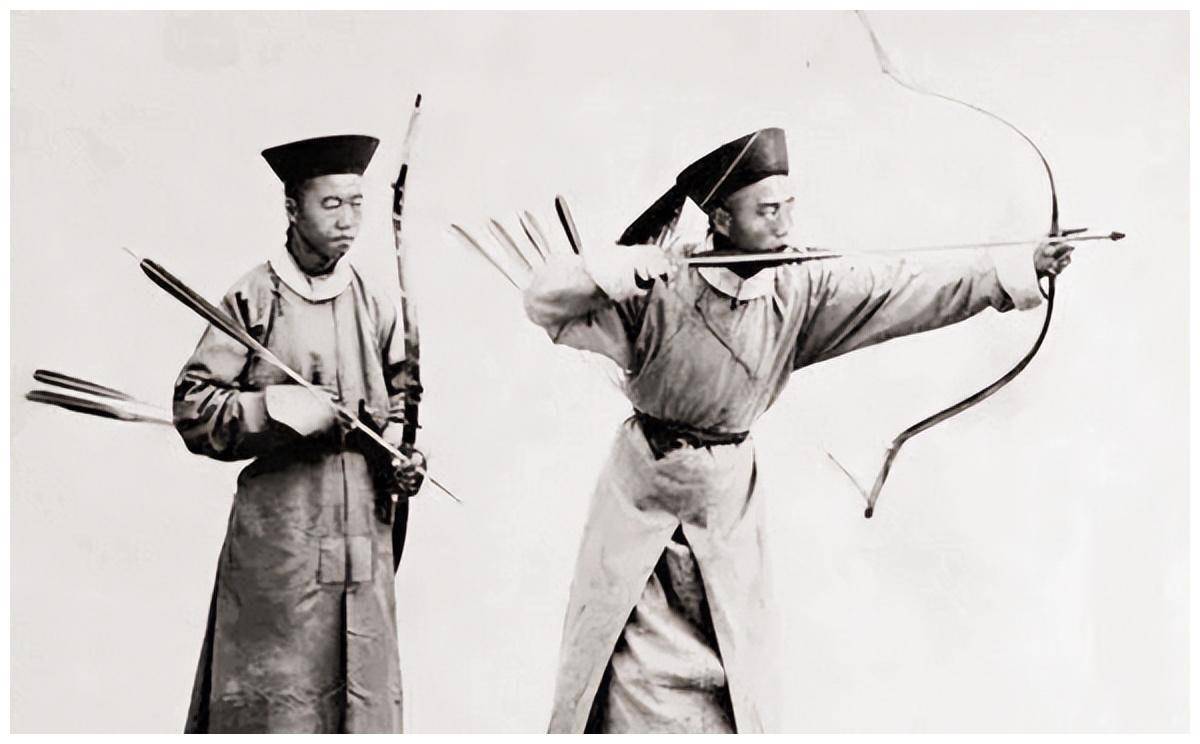

中国古代的“士”都是武士,文武兼修,很重视击剑、射箭、驾车等实用技能。

孔子周游列国,经常是孔子亲自驾车,他的学生们坐在车上吹牛,或者睡大觉。

苏秦、张仪这些游士,都是随身携带佩剑的。

自汉代开始,士被逐渐纳于体制内,伴随着科举的兴起,重文轻武渐成时尚。

到了宋代愈演愈烈,武人受歧视,在北宋,“老兵”是非常难听的骂人的话。

这也使得武科出身的人仕途蹭蹬,影响力和地位也远不如文科举。

到了清朝末期,竟然到了进了武秀才却不识字的程度。

当年红军到达陕北保安时,全县几乎找不到读书人。

据当地人说,前清这个县吃官府定额的秀才(应该指的是禀生),竟然有许多不识字的。

当地人这个说法,剔除夸张的成分,估计说的是武秀才。

不要说武秀才,清代后期的武进士、武举人,也有许多不识字的。

这就使得武秀才的文场考试,平添许多趣闻。

清末考武场的童生,大部分都不识字,连自己的名字都写不上来。

但考试报名要写“三代”,只能找识字的人代写。

代写人问考生名字叫什么,这倒是能说得上来,但问到底是哪一个字,往往搞不清。

再问他父亲的名字,考生说叫狗儿,这明显就是乳名,自然不便写到履历上。

代写者再与考生商量,考生就说就照吉利点儿的随便写吧。

要是一次就考中还好说,这个“三代”就确定了。

如果这次没考上,三年后再考,原来编的“三代”,考生早就忘记了,只好再编。

就像马保国老师的“武术招式”,打第二遍时,已经记不起第一遍的模样了。

所以那时武童的“三代”,三年一变样。

其实武童的文字场,很简单,不用作文章,就是默写一段《孙子》。

在光绪年间,标准已经降到很低了,只要默写三行就行。

有三行就算黑卷,否则便是白卷。

一般本府县的礼房会帮考生想办法,他们把默写的那段《孙子》偷偷印出来,然后卖给考生。

进场后照着抄就行了,费尽九牛二虎之力,也得抄够三行。

由于印刷问题,经常发生抄错闹笑话的情形。

赵翼在《檐曝杂记》中就有相关记录,比如把“一旦”写成“亘”,“丕”写成“不一”。

就是因为印的字画太密了,考生又识字有限,不能正确辨认。

考武秀才的人家,大多有几个钱,怕被人家欺负,而子弟中又没有读书好的人,于是就想方设法进个武秀才,好支撑门户。

武的虽没有文秀才有面子,但见官不用跪,摊上官司被问时不用锁,这些待遇都是一样的。

当年看周星驰主演的《武状元苏乞儿》,苏灿应试武状元的情节,以为是编剧的无厘头艺术发挥。

现在看来,倒像是在一定程度上复原了史实。