2016年,94岁的杨振宁突然发表了一篇长文。

标题叫《中国今天不宜建造超大对撞机》。

文章的内容,主要是剖析当时热议的 “巨型科学工程——对撞机”。

那时候,国内支持建造对撞机的声音,就像雨后池塘的蛙声,此起彼落,相当热闹。

有人说,这是中国跻身世界基础物理之巅的机会。

一旦项目上马,就能像欧洲核子中心那样,吸引全球顶尖人才前往中国工作。

对撞机一旦建成,说不定还能撞出个新粒子,从此改写物理课本。

高能对撞机这一项目,当时的预算是200亿美元。

众多物理学者认为,这是在为人类探索宇宙奥秘而做的事情,别说是200亿,就是2000亿也值。

杨振宁听到这些话以后,就很生气。

在他看来,那些叫着嚷着要建对撞机的人,有些甚至都不知道对撞机究竟是个什么东西,建造它的意义又是什么。

那么,对撞机到底是什么?

其实简单来说,它就是一套能把微观粒子,比如质子、电子,加速到接近光速,再让它们正面相撞的巨型实验装置。

打个比方:如果我们想知道一个核桃里的结构,直接用手掰不开,就用锤子把它砸开。

那么我们就可以将对撞机理解成,一种砸核桃的锤子。

不过,对撞机要砸的核桃,可是比原子还小的粒子。

这就要求这把“锤子”,必须有接近光速的动能。

那么,一台对撞机的规模有多夸张?

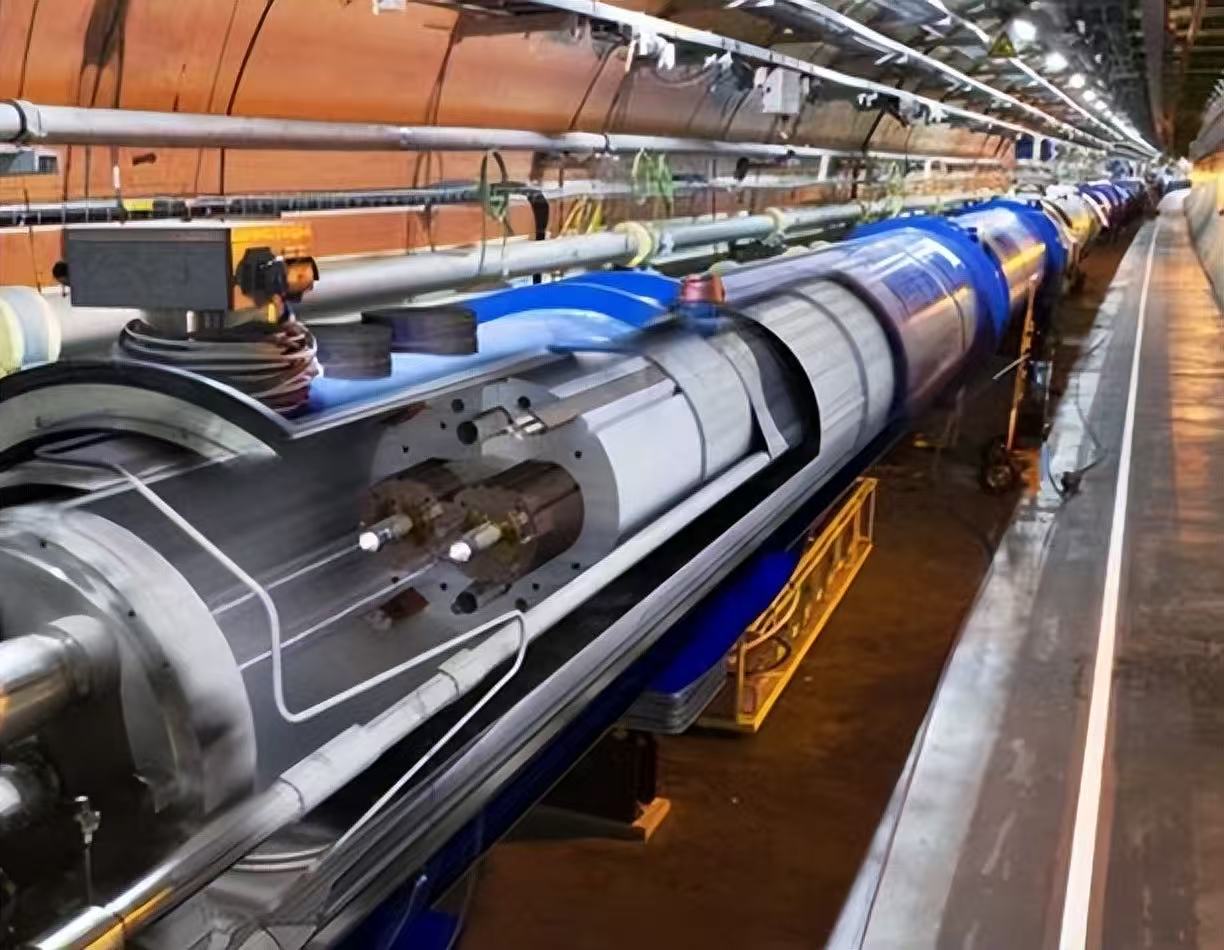

咱们常说的 “环形对撞机”(比如欧洲强子对撞机 LHC),轨道直径能到几公里甚至几十公里。

整个装置埋在地下,里面装满了超导磁铁、高频加速腔、粒子探测器等等。

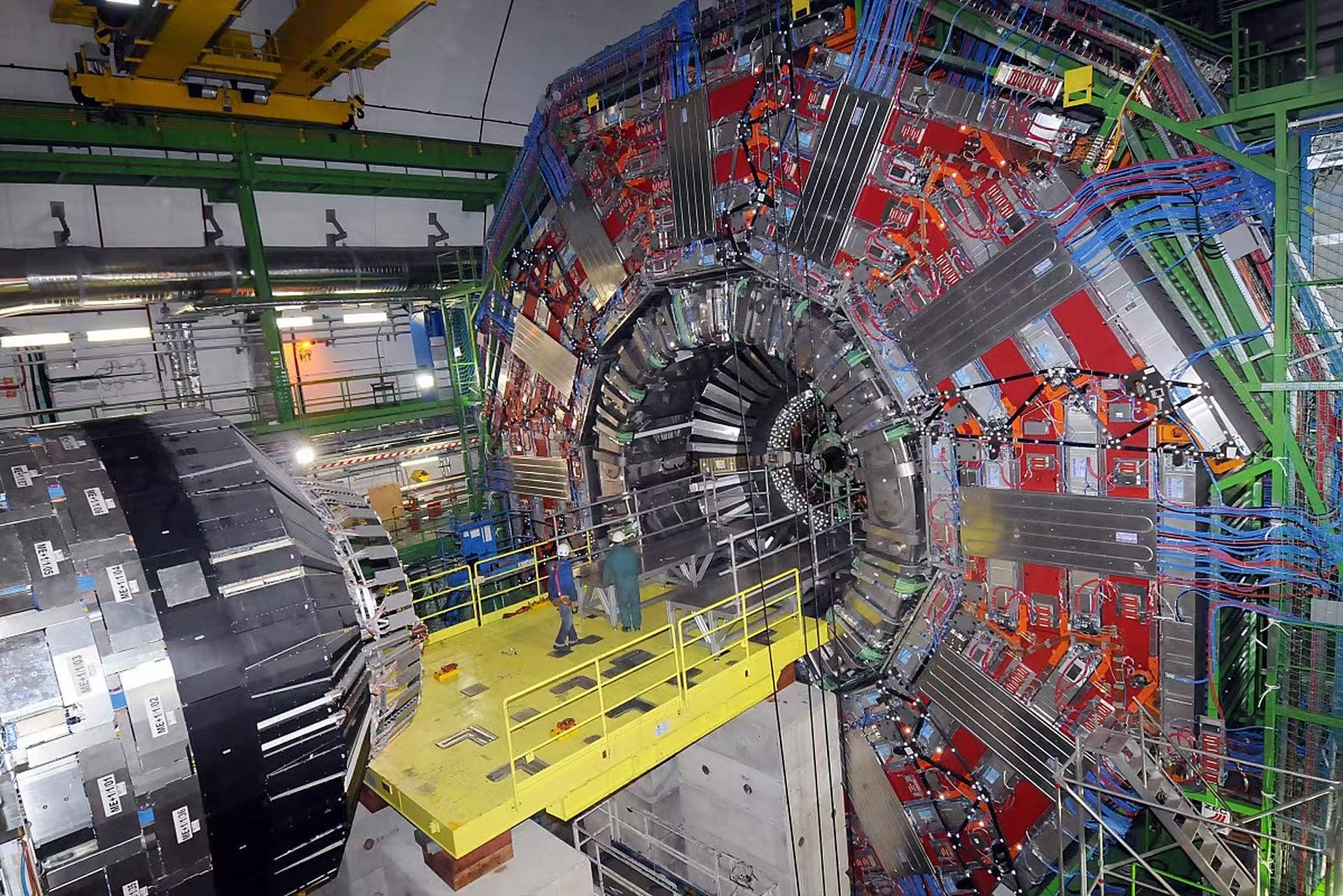

仅仅欧洲的一台强子对撞机,就有 100 多个国家参与建造,零件数量比空间站还多。

机器运行时的耗电量,相当于马鞍山一整座城市的耗电量。

要建造一座如此大规模的超现实主意物理机器,所需要的经费,那简直是一个天文数字。

所以,杨振宁才会极力反对。

当时,杨老在文章中说道:“建造超大对撞机,是不符合中国现阶段需求的无底洞。”

为了说服众人,他特意算过一笔账。

拿200亿美元的经费来算,相当于当时中国全年科研经费的五分之一。

而且这200亿,还不是一次性费用。

后续每年的维护,还得10亿美元起步。

杨老说:“中国还有上亿人没脱贫,这笔钱不如投去搞凝聚态物理、人工智能、生物医药,这些能直接让老百姓受益,能帮中国提升竞争力。”