头皮溃烂,简单来说就是头皮出现破皮、渗液、甚至结痂的情况。它不是单一疾病,而是一种症状,常由多种原因引起。最常见的是脂溢性皮炎或毛囊炎,表现为头皮红肿、瘙痒、油脂多,挠破后容易感染。也可能与过敏性皮炎或长期染烫发刺激有关。严重时,伤口处可有异味、脓液,甚至出现脱发。很多人以为头皮溃烂只是上火或洗头不勤,其实不然,如出现持续红肿、渗液或疼痛,应及时去皮肤科就诊,医生会根据病因开具相应的药物。记住,头皮溃烂不是小问题,处理不当可能导致毛囊永久受损。

2023年,8岁的徐雪瑶是一名来自苏州的二年级小学生。她从4岁起便开始学拉丁舞,舞姿挺拔、节奏感极强,小小年纪已经拿下市级青少年组的金奖。舞台灯光一亮,徐雪瑶总能笑得灿烂,裙摆飞旋,成为所有观众的焦点。每次比赛前,妈妈都会帮她把头发梳得一丝不乱——先喷发胶、再抹定型油,然后用细齿梳将发根死死压平,盘成高高的发髻。这样的造型需要反复拉扯头皮,定型喷雾浓烈刺鼻,但雪瑶早已习惯。

她笑着说:“跳舞要漂亮,就得忍一点疼。”这一忍,就是好几年。周末是培训班,节假日是比赛,暑假更是连续集训。每次练完舞,徐雪瑶都汗流浃背,头发湿成一团。等走出教室,妈妈一心怕她着凉,总让她戴上帽子。就这样,热汗、发胶、闷热的头皮混在一起,潜伏的隐患早已悄悄埋下。

2023年4月4日傍晚,徐雪瑶刚结束两个小时的舞蹈训练,头发早已被汗水打湿,额前的碎发贴在脸上。她边换衣服边下意识地伸手去挠头顶,很快指尖就碰到一个硬硬的小疙瘩,隐隐有些痛。她嘟囔着:“好痒啊。”妈妈看了一眼,只见发缝间微微发红,便笑着说:“大概是出汗闷的汗疹。”说完取来婴儿爽身粉,轻轻拍在她头顶。粉末落下时,雪瑶皱了皱眉,小声吸气,明显有点刺痛。她忍着没吭声,继续整理舞鞋。可那股酸胀的疼意却像藏在皮下的小火星,一直在那儿跳动。

几天后,徐雪瑶在舞蹈教室排练,头皮的刺痛越来越频繁。每当头发被老师重新梳成发髻、喷上发胶时,那块地方就又紧又烫。到了晚上,她洗头时突然“嘶”地一声——指腹碰到的不是光滑的皮肤,而是几颗鼓起的小泡。轻轻一碰就疼,疼得徐雪瑶眼角发酸。妈妈听到声音后赶来察看,只见发根处浮着几粒黄色的小脓点,周围皮肤微红。雪瑶咬着嘴唇不敢动,泪水却已经在眼眶里打转。妈妈心头一紧,一边用棉签轻轻擦拭,一边安慰孩子汗疹没这么容易好。

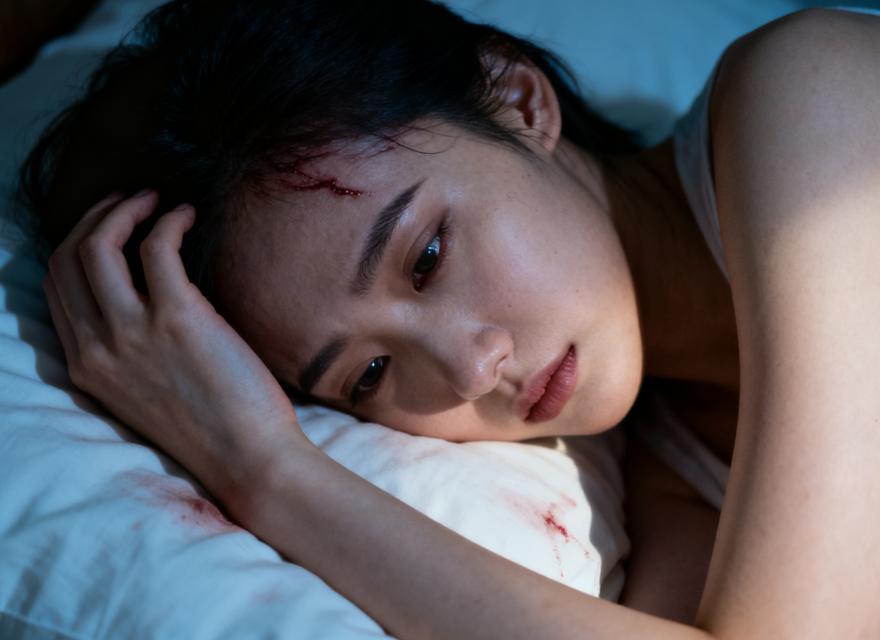

可到了第二天早晨,雪瑶醒来时发现枕头上竟有一小片黄色印迹。妈妈掀开她的发髻,看到结痂的地方竟然裂开了,脓水又黏又腥。伤口周围肿胀发亮,一碰就冒出新的渗液。雪瑶皱着眉,不敢挠,也不敢梳头,只能轻轻用指尖护着那片区域。可每一次头发晃动,疼痛都像细针扎入头皮,让她忍不住吸气、皱眉、眼角湿润。徐雪瑶的妈妈再不敢拖延,拉着孩子就往楼下诊所跑。

诊所医生戴着手套仔细分开徐雪瑶的发缝,看到发根处有几颗黄色小泡,周围皮肤发红发亮,轻轻一碰就有渗液冒出。他皱了皱眉,说:“这是毛囊发炎,可能是汗液和发胶堵塞毛孔造成的。孩子的头皮还嫩,不适合用成人造型品。”说完,给她开了外用消炎膏,并嘱咐每天清洗头皮、保持干爽,暂时不要喷发胶。临走前还叮嘱:“如果再出现脓液或结痂,要马上来复诊。”雪瑶坐在椅子上,手指不停搓着衣角,小声问妈妈:“那我还能跳舞吗?”妈妈摸了摸她的头,轻声应着:“先把头治好,好吗?”

起初,药膏似乎真起了点作用。几天后,徐雪瑶头顶的红肿慢慢退去,原本鼓起的脓点也干涸结痂,妈妈心里松了一口气。雪瑶摸着那片皮肤,虽然还有轻微的紧绷感,但不再刺痛。她迫不及待地换上舞鞋,重新回到舞蹈房。那一刻,徐雪瑶以为,疼痛真的已经离开了。

可没过一周,徐雪瑶再次从舞蹈教室回来,刚摘下发夹,指尖就触到一片凸起的新疙瘩。那地方又痒又痛,像有火在皮下慢慢烧一样。她轻轻一碰,立刻倒吸一口凉气。妈妈拨开头发一看,发根周围布满细小红点,有的已经鼓出白头。她皱起眉头:“是不是最近太累了?”雪瑶咬着嘴唇,小声说:“我想再练一会儿,比赛快到了。”那晚,她洗头时疼得泪水和泡沫一起滑落,发丝缠在手指上,越洗越痛。妈妈看着她红肿的头皮,心里隐隐不安,却仍抱着侥幸——也许再坚持几天就能好。没人想到,那几粒小疙瘩,正预告着一场漫长的折磨。

到了五月,雪瑶的头皮开始反复冒泡。发根处的皮肤鼓胀发亮,一挠就破,渗出黄色的脓水。每次洗头,水里都浮着一层油膜,夹着腥味。妈妈帮她吹干时,总能看到干掉的结痂被风一吹就翘起,下面是新生的伤口。头发变得黏连、打结,一梳就掉好几根。雪瑶痛得直皱眉,脖子微微缩起,不敢让梳子再靠近。夜里,她常被头皮的跳痛惊醒,枕套上印着淡淡的血渍。妈妈心疼地流泪,又是换了无硅洗发水,又是换了抗菌枕套,又轻声哄她:“忍忍,等比赛完就好了。”可每次清洗后,疼痛只短暂减轻,很快又卷土重来。

5月22日排练结束后,徐雪瑶刚脱下舞鞋,突然觉得头顶一阵剧痛,像针从皮下往外扎。她本能地去摸,却摸到一块硬结的肿块,周围热得烫手。一旁陪练的妈妈赶紧掀开她的发髻,只见大片皮肤红肿发亮,夹着干掉的黄痂和新渗出的脓。那一刻,雪瑶疼得眼泪夺眶而出,身体微微发抖,呼吸也变得急促。妈妈的心彻底乱了,赶紧用纸巾擦拭,却发现孩子的发根处不断渗液。她不再犹豫,拉着女儿就坐上了去医院的出租车。

到达医院后,医生仔细查看了徐雪瑶的头皮。灯下,那片皮肤红肿发亮,发根处隐约可见细小的结痂。医生安排了一系列检查:头皮真菌镜检显示阴性,细菌培养中仅偶见葡萄球菌,数量不足以确诊感染;血常规提示白细胞略高,有轻度炎症;皮脂分泌检测偏高,说明油脂分泌旺盛;过敏原筛查结果则显示对某些香料类物质轻度过敏。医生一边记录,一边耐心解释:“应该是脂溢性皮炎伴轻度毛囊炎,问题不大。”他说要暂停发胶,保持头皮清洁,并开了温和的抗炎药膏。听到“问题不大”这几个字,妈妈明显松了口气,雪瑶也露出笑容。

从医院回来后,徐雪瑶听从医生的建议,暂时停止了舞蹈训练。家里的舞鞋被整齐地放在角落,她每天安静地坐在书桌前做作业。妈妈小心地为她清洗头皮,涂抹医生开的药膏。可没想到原先的溃疡还未完全结痂,新的小脓包就从旁边冒出,一触即痛。夜里,徐雪瑶常被疼醒,手一摸枕头,总能感觉到结痂掉落后的粗糙。渐渐的,这头皮的伤口越来越多,痂层厚而硬,像一层紧贴在皮肤上的壳,一动就牵扯出钻心的痛。

又一个夜晚,徐雪瑶疼得睡不着,额头渗出的脓水弄湿了枕头。第二天一早,父母再也忍不住,将她带回医院。候诊室里,妈妈眼圈通红,语气压抑却带着怒气:“我们一趟趟来,一次次抹药,怎么越来越严重?她才八岁,头都快烂了!”父亲脸色铁青,声音颤抖:“上次说是轻度感染,现在都成这样,你们到底能不能查出个原因?”医生一时沉默,只能轻声安抚:“我理解家长的心情,我们也想帮她找到病因。”他查看病历,眉头深锁,随即又仔细分开孩子的发缝。

此时雪瑶的头皮已经被脓痂覆盖,局部有渗液,气味刺鼻。她咬着唇,不敢哭出声。医生叹了口气,说:“这种情况确实反复异常,必须进一步检查。”很快,医生给他们开了新的检查单:包括头皮活检、深层细菌培养以及皮肤pH监测。面对父母疑惑的神情,他耐心解释:“之前的检查主要针对表浅感染,结果不典型。我们现在需要取一点皮肤组织送检,看是否有深层细菌或真菌混合感染,或者是接触性皮炎引起的慢性反应。”

妈妈听得直冒冷汗,急切问:“会不会很疼?”医生摇头:“会麻醉,只取一小块,不会留下疤。”检查当天,雪瑶被推进治疗室,她紧握妈妈的手,小声问:“还要剪我的头发吗?”护士轻拍她的肩膀:“剪一点点,很快就好。”那一刻,她的眼神里满是害怕。终于,几天后他们又回到医院,医生拿着报告走出诊室,脸上神情复杂。“真菌镜检、细菌培养都没有发现明显致病菌。”医生一边翻阅报告,一边缓缓解释,“活检结果显示炎症明显,但并非典型感染反应,也不是免疫性皮肤病。”妈妈愣住:“那到底是什么?”

沉默片刻后,医生抬起头,回答道:“现有检查没能明确病因,但孩子的症状反复且范围扩大,我们需要更深入的检测。”说着,他在病历上写下新的项目——头皮皮脂分析、免疫球蛋白水平检测、过敏源皮内试验。见父母满脸担忧,医生耐心解释:“皮脂分析可以判断油脂分泌异常是否导致毛囊堵塞;免疫球蛋白检测是看孩子是否存在免疫过度反应;而皮内试验能帮助排查化学品或防腐剂过敏,这在长期使用发胶、喷雾的孩子中并不少见。”妈妈咬紧嘴唇点头,父亲问:“能找到真正原因吗?”医生轻叹:“至少,我们会离答案更近一点。”

与此同时,徐雪瑶头皮上的溃烂并没有停止。新生的脓包不断鼓起,破裂后渗出的液体混着药味,让空气里弥漫着一股酸涩的气味。徐雪瑶母亲摸到孩子的头皮,几乎全是疤痕和硬结。可没想到,结果再一次令人失望了。检查报告出来后,医生神情复杂地摇了摇头:“免疫球蛋白正常,皮脂分泌略高,但不至于造成这种严重反应;过敏源皮内试验仅对香精微弱反应。”他停顿了一下,语气中带着无奈:“这些结果仍无法解释持续化脓的原因。”

医生那句“暂时查不出具体原因”,像一桶冷水泼在徐雪瑶的母亲心头。她原本还抱着最后一点希望,此刻彻底崩溃。她盯着医生,声音发颤却越说越激烈:“你们说不是感染,也不是免疫问题,那到底是什么?她才八岁!每天晚上疼得哭着睡不着,我一晚上要换三次枕巾,她的头都烂了,你们还叫我们回去观察?!”她的手抖得厉害,眼泪止不住地往下掉,“你们说保持干净,可她已经不喷发胶、不练舞、不出门,为什么还会越来越严重?!”那种撕心裂肺的质问让整个诊室安静下来。

医生低着头,没有立刻回答,只能默默递上纸巾。母亲哽咽着擦泪,看着女儿的头皮,那里结着厚厚的痂,渗着透明的液体,她几乎快忍不住想喊——“求求你们,别再拖了!”而一直沉默的父亲终于也按捺不住,声音沙哑却充满怒气:“你们是医生,孩子都这样了,还让我们等?她疼得不敢睡、不敢洗头,整天哭,头发一把一把掉!我们查了这么多次,花了多少钱,可每次结果都说没问题!”他猛地一拍桌子,红着眼睛,“那我们到底该怎么办?继续等她一点点烂下去吗?!”

空气骤然凝固,雪瑶吓得缩在妈妈怀里,小手紧紧攥着母亲的衣角。父亲的声音颤抖着,几乎破碎:“她以前多爱笑啊,现在一笑都疼,她才八岁啊!”说到最后,他的声音彻底哽咽。急诊室的空气骤然凝固,连呼吸声都显得刺耳。面对徐雪瑶父母的情绪爆发,医生没有立刻回应,只是静静地看着病历夹,眉间的褶皱越锁越深。他完全理解那份崩溃——像徐雪瑶这样,“症状触目惊心,却始终查不出明确原因”的孩子,在他的临床中并非个例。

所有真菌、细菌、免疫、过敏检查都做得一丝不差,可结果始终是“轻度炎症”“非特异反应”,没有一项能解释她头皮的反复溃烂与持续渗液。教科书的答案明明写得很清楚,但现实中的孩子,却在一遍遍的无效结果里,被疼痛折磨得快要绝望。而眼下的徐雪瑶,伤口已经蔓延到枕后,溃烂区域越来越深,每一次渗出的液体都伴着淡淡血丝。她坐在病床边,小小的身影蜷成一团,脸色惨白。医生长长地呼出一口气,手指紧攥病例夹——他很清楚,自己面对的,不仅是一个疑难病例,更是一对濒临崩溃的父母,以及他们对唯一孩子的最后一线希望。

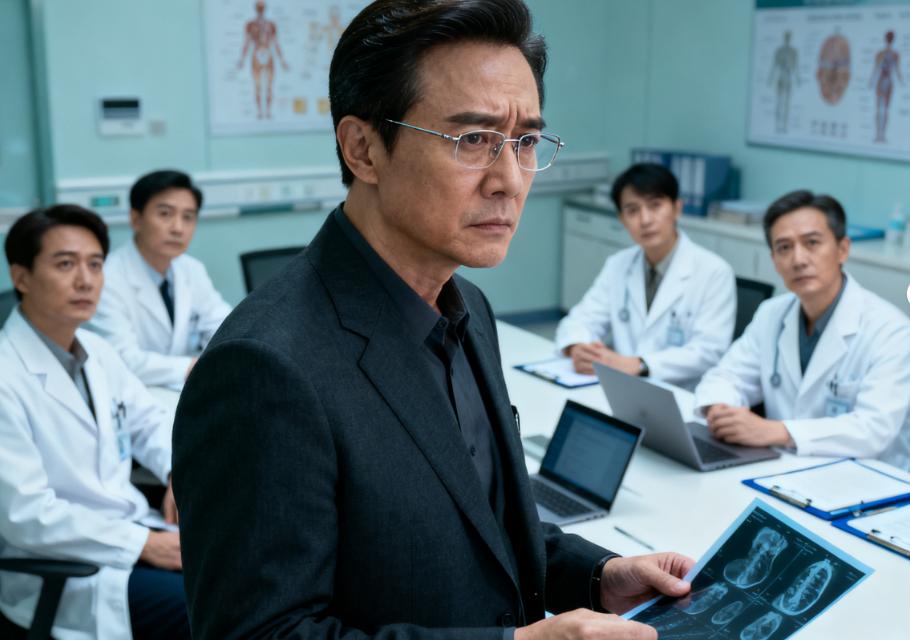

正当急诊室陷入死一般的沉默时,走廊尽头传来低低的议论声,像一丝风打破了窒息的空气:“陈教授来了,好像特地留了下来。” 原来当天上午,国内皮肤病学领域的权威——陈教授,受邀来市中心医院讲授儿童皮肤感染病例分析。原计划讲完便返回上海,但讲座刚结束,她便接到同事的电话:一名八岁的女孩,头皮反复溃烂半年,所有检查结果正常,却越来越严重,家属在急诊室几近失控。

陈教授听完汇报,只沉默了几秒,便果断作出决定:“这不像单纯的毛囊炎,我要亲自看看。”于是,她推迟了返程机票,带着随行医生,径直赶往急诊室。陈教授走进值班室,没有寒暄,也没有问候,只是径直走到诊台前。她拉开电脑,调出徐雪瑶的全部病历资料。屏幕上的文字密密麻麻,从最早的真菌镜检、细菌培养,到皮肤活检、过敏源筛查,再到免疫球蛋白检测与皮脂分析,每一份报告她都快速浏览,眉心却越锁越紧。所有结果都干净得令人难以置信——真菌阴性,细菌仅偶见,免疫指标正常,炎症反应轻微,连活检切片也只是提示“非特异性慢性炎症”。

“真菌阴性,细菌培养无典型致病菌,免疫功能正常……甚至连过敏反应也只是轻微香料敏感。”陈教授停下鼠标,目光渐渐变得凝重:“太干净了,干净得不正常。”她并非第一次遇到这样的患儿——病灶真实可见,溃烂反复、脓液渗出,可所有检测结果却像一份完美的健康档案。陈教授轻轻叹了口气,抬头看向主治医生:“孩子的溃烂有没有在不同阶段拍照留档?有没有检测过头皮残留物?或者考虑过外源性化学刺激导致的慢性接触性皮炎?”

主治医生摇头,神情有些无奈:“大部分发作都在家中,我们赶到时她的头皮已经处理过。之前也怀疑过接触性皮炎,可她早就停用了发胶和洗护用品,目前没有新的线索。”陈教授沉默片刻,缓缓站起,走到床边翻阅护理记录。她的视线忽然停在一行字上,她微微皱眉,陷入短暂的思索,随后抬起头,看向徐雪瑶的父母:“你们平时有没有拍过她训练或准备比赛的视频、照片?”母亲连忙点头:“有的,几乎每次比赛我都会拍。”

徐雪瑶母亲赶紧打开手机,相册里满是雪瑶舞台上的笑脸。陈教授俯身看得极仔细,神情逐渐凝重,手指轻轻放在屏幕上某个细节处,片刻后,她低声说道:“请帮我调出这几个月所有的比赛照片。”屏幕一张张划过,母亲一边讲述时间,一边擦眼泪。陈教授的眉头越皱越深,她目光停在一张特写上:雪瑶在领奖台上笑得灿烂,额前的发丝却泛着不自然的光泽,发髻周围的皮肤隐约发红。

陈教授沉思片刻,在病历上快速写下一个检查项目的缩写,随即起身递给主治医生要去立马安排去做,并解释:“这个检测虽然很少见,但在徐雪瑶的情况中,必须马上做。”她又转向徐雪瑶母亲,轻声道:“别担心,这一步非常关键。很多时候,问题的根源藏在我们忽略的小细节里。”

果然,这一次的检查终于揭开了谜底——真正的原因被精准锁定。陈教授看完实验报告后,眼神中那种笃定的光重新浮现。她合上文件夹,长长地呼出一口气,随后神情庄重地与团队进行了简短会商,随后立即制定了新的治疗方案。仅仅两周,徐雪瑶反复溃烂的头皮奇迹般地开始结痂愈合,新生的皮肤颜色均匀,疼痛明显减轻。夜里,她终于能安稳睡上整觉,再也不用被那种刺痛和灼热惊醒。整个人的脸色渐渐红润起来,笑容也重新回到她的脸上。

三个月后,徐雪瑶的头皮已经完全恢复,柔软的新发生长出来,连曾经脱落的区域也重新覆盖。那天,她和父母特意赶到医院,将一面绣着“仁心仁术、慧眼识因”的锦旗郑重交到陈教授手中。小女孩捧着鲜花,眼睛亮亮的,微微低头说:“谢谢陈奶奶,您帮我把头救好了。”陈教授弯下腰,轻轻摸了摸她的头顶,笑着说:“以后跳舞要漂亮,更要记得保护自己。”

徐雪瑶母亲在一旁早已泪光盈盈,哽咽着说道:“真没想到,不是因为发胶也不是因为化妆品,孩子的问题竟然是由家里再常见不过的小玩意引起的,真是防不胜防啊……如果当时没有您的及时判断,我们真不敢想她还要受多久的罪……”

那天,陈教授正在查看徐雪瑶母亲手机中的比赛照片。屏幕上,雪瑶在灯光下笑得灿烂,舞裙飞扬。照片一张张往后翻,母亲边讲边擦眼泪。忽然,在几张家庭日常照里,陈教授注意到背景角落里有个笼子,笼子里似乎有只白色小动物。她放大照片,轻声问:“这是什么?”母亲愣了一下,回答说是雪瑶最近养的小兔子,放在房间里陪她玩。陈教授的神情微微一变,眉头锁得更紧,问兔子是从哪里来的。母亲说,是朋友送的,说刚断奶没多久。陈教授沉思片刻,立刻记下关键点,决定追查这个细节。

陈教授让家人暂时不要清理兔笼,要求带一些兔毛和垫料样本来医院。她解释,小动物尤其是幼兔,皮毛上常携带真菌孢子,若孩子皮肤屏障受损,极容易感染。母亲听完很吃惊:“可她又没被咬过。”陈教授平静地说:“不需要抓伤,只要皮肤有细小裂口,真菌孢子就能进入。”她交代要将样本送去实验室培养,并要求护士同时采集雪瑶的头皮皮屑。那一刻,所有人都意识到,或许真相正在靠近。

两天后,实验室的报告送到办公室。兔毛样本在培养皿上长出了一层白色绒状菌落,经显微镜观察,为常见的动物源皮肤癣菌。几乎同时,雪瑶头皮的样本也培养出相同的菌种。陈教授仔细比对两份报告,神情终于放松下来。她对父母说:“我们找到了原因。”母亲一时怔住,声音颤抖:“真的是那只兔子?”陈教授点头,解释孩子的头皮因长期受发胶和汗液刺激,角质层受损,真菌才有机会繁殖。

陈教授向家属展示报告,说雪瑶感染的是动物性头癣。她解释,这种真菌多源自动物皮毛,可引起毛囊化脓、脱屑、结痂。因为早期症状与毛囊炎相似,很容易被误判。她指着报告上的菌丝图,语气平稳:“这类感染单靠普通药膏无效,必须系统用药。”母亲愣在那里,轻声说自己天天帮孩子洗头、换枕巾,却没想到问题出在家里。陈教授叮嘱他们要彻底消毒房间,并暂时隔离兔子。

确诊后,陈教授立刻调整方案,采用抗真菌口服药配合外用洗剂。她叮嘱必须连用四至六周,中途不能停药。治疗当天,护士轻轻清理孩子的头皮,雪瑶紧咬嘴唇,努力不动。陈教授蹲下来,对她说:“再忍几天,很快就不痛了。”母亲在旁紧握孩子的手,轻声应道:“我们会配合到底。”那一刻,所有人都感到一丝久违的希望。

几天后,动物防疫中心的检测结果出来了。那只白兔的皮毛上,果然检测出相同类型的真菌孢子。父母沉默了很久,最终决定将兔子交由防疫站处理。那天晚上,母亲边收拾孩子的房间边落泪,把毛绒玩具、枕套、床单全都换成新的。她终于明白,那场看似无解的折磨,其实藏在最日常的温柔里。

经过两周系统治疗,雪瑶的头皮开始结痂愈合,渗液消失,疼痛明显减轻。一个月后,脱发处长出细细的新发,头皮颜色恢复正常。复查时,陈教授笑着说病情已完全控制。母亲眼眶湿润,只轻声说了一句:“谢谢您。”雪瑶坐在凳子上,轻轻摸着自己的头顶,脸上重新露出了久违的笑容。

出院那天,陈教授叮嘱父母保持家中清洁,避免孩子再与动物密切接触。她语气平和却认真地说,很多疾病的源头,并非来自外界,而是来自我们最熟悉的环境。父母频频点头。阳光透过医院大门洒在地上,雪瑶回头朝陈教授挥手:“我以后摸兔子前会洗手。”陈教授笑着点头。那一刻,病痛的阴影终于散去,春日的光重新落在孩子的发梢上。

内容资料来源:

[1]吕娟,周婧.微针治疗脱发性疾病的研究进展[J].皮肤性病诊疗学杂志,2024,31(08):567-571.

[2]周悦,胡咏琳,梁嘉恩,等.643例脱发人群头发生理指标的因素研究[J].日用化学品科学,2024,47(08):24-28.

[3]洪艳妮,方平,何天管,等.纳米微针导入域发头皮营养辅料雄激素性脱发的临床疗效[J].中国医药指南,2024,22(22):26-28.

(注:《纪实:天津8岁女孩头皮反复溃烂,多次检查病因未明,主任一句话揪出病因

》人名均为化名,部分图片为网图;文章禁止转载、抄袭)