近年来,“内卷”成了一个高频词。从学生熬夜刷题到企业间的价格厮杀,从明星粉丝的疯狂打榜到职场中的“996”文化。

内卷似乎成了一种“政治正确”——仿佛不拼命竞争就是懒惰,不参与内卷就是失败。

然而,当我们看到某些媒体或企业以“奋斗”“拼搏”为名,将内卷包装成“励志故事”时,却很少有人追问:这种透支民众潜力、牺牲社会健康发展的竞争模式,真的值得炫耀吗?

被美化的“内卷”:透支的不只是钱包,更是未来

被美化的“内卷”:透支的不只是钱包,更是未来内卷的本质是“无意义的消耗”。

比如家电行业,厂商为了争夺市场,不断压低价格、增加营销投入,甚至推出功能雷同的产品,导致行业利润越来越薄,消费者反而因选择过多而陷入“决策疲劳”。

再比如粉丝经济,平台和资本通过设计打榜、集资等机制,诱导粉丝为偶像“氪金”,最终收割的是青少年的零花钱和社会资源,留下的只有虚假的流量泡沫。

这种竞争模式看似热闹,实则危害深远:

这种竞争模式看似热闹,实则危害深远:1.资源错配与浪费:地方政府为吸引企业,盲目提供税收优惠和土地补贴,导致重复建设和产能过剩。

例如,某些新兴产业因过度招商而出现“一窝蜂”现象,最终因技术不足陷入低端竞争。

2.创新停滞:当企业忙于价格战时,研发投入必然被压缩。

宁德时代为应对市场份额下滑,推出“赛马机制”鼓励内部竞争,却导致员工疲于应付考核,反而削弱了长期创新能力。

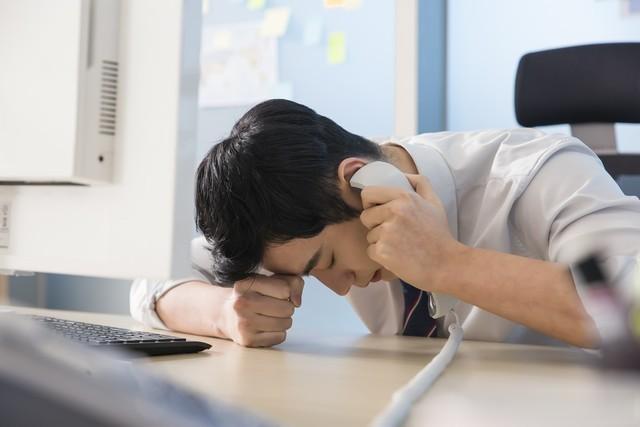

3.社会焦虑加剧:普通人在内卷中被迫“用时间换生存”,加班、兼职成为常态,身心健康问题频发。

正如人民日报所言,这种过度竞争“忽视了个人需求和社会责任”。

谁在鼓吹内卷?短视利益下的畸形价值观

谁在鼓吹内卷?短视利益下的畸形价值观内卷之所以被某些力量美化,背后是利益的驱动:

企业追求短期数据:上市公司需要漂亮的财报数字,于是通过压榨员工、降低质量来换取短期增长。

例如,某动力电池企业为保市场份额,连续降价却导致营收下滑,最终陷入恶性循环。

平台收割流量红利:社交媒体和娱乐资本通过制造榜单、热搜,将用户注意力转化为广告收入,而粉丝和消费者成了“数据劳工”。

错误的价值引导:一些媒体将“内卷”等同于“奋斗”,鼓吹“狼性文化”,却掩盖了竞争中的不公平。

比如某知名企业将员工分为“奋斗者”和“普通劳动者”,变相鼓励无偿加班。

这种价值观的扭曲,让社会陷入一种集体幻觉:仿佛只有内卷才能证明价值,只有“拼杀”才能获得认可。

然而,当竞争变成“零和博弈”,当努力的方向偏离了真正的进步,所谓的“成功”不过是海市蜃楼。

破局之路:从“内卷”到“外拓”

破局之路:从“内卷”到“外拓”打破内卷困局,需要从观念到行动的全面革新:

1.拒绝“伪竞争”,拥抱差异化

江苏省政协委员戚寿余提出的“差异化路线”值得借鉴:企业应聚焦产品创新和服务升级,而非盲目跟风。

例如,家电行业可通过智能化和环保技术开辟新市场,而非一味降价。

2.重塑价值评价体系

社会需要更健康的成功标准:

企业应重视员工福祉,而非将“加班时长”等同于“贡献度”;

媒体应减少渲染焦虑,多宣传协作共赢的案例。

3.技术驱动的“增量竞争”

与其在存量市场中厮杀,不如通过科技创新开拓新领域。

例如,新能源行业可通过储能技术、智能电网等突破,创造新的增长点,而非局限于价格战。

结语:内卷不是荣耀,而是警钟

结语:内卷不是荣耀,而是警钟内卷的本质是发展路径的迷失。当竞争沦为“比谁更能耗”,当进步变成“比谁更廉价”,这样的模式注定无法持久。

真正的进步,应当是通过创新提升效率,通过协作扩大市场,通过公平保障权益。

2025年中央提出的“整治内卷式竞争”,不仅是对企业的约束,更是对社会价值观的纠偏。

我们需要的不是“内卷冠军”,而是敢于打破常规、创造价值的“破局者”。

正如央视网评所言:“唯有让整个产业高质量发展,才能还社会一片晴朗天空。”

评论列表