【案例】张先生今年52岁,做事利落,人也爽快。最近几个月,他总觉得早晨起身时头有些发懵,偶尔站起来眼前一黑,工作时记忆也不如从前:刚放下的钥匙转头就忘。原以为是熬夜太多,他多睡了几天,情况却没有明显改观。

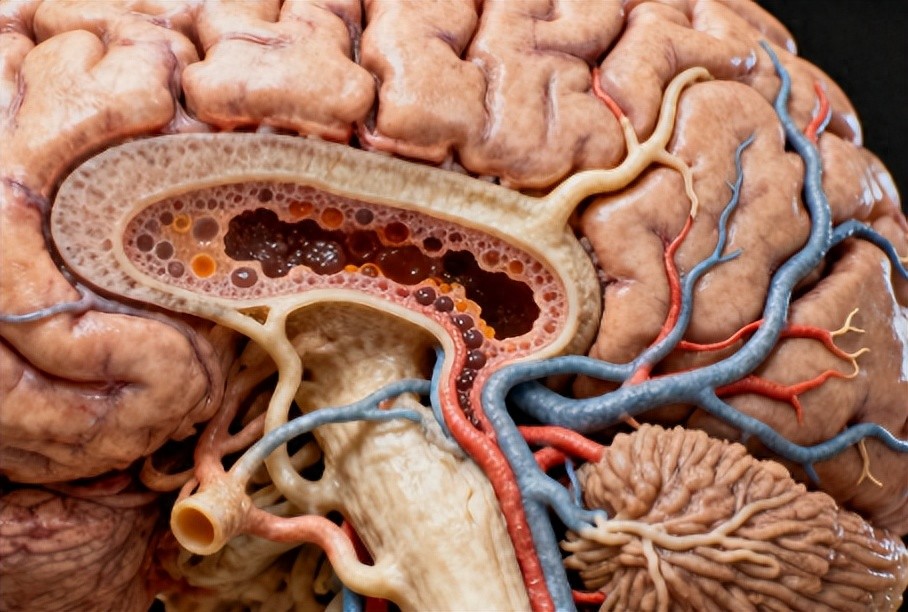

不少人把脑卒中理解成“突如其来的一击”,其实,冰冻三尺,非一日之寒。脑动脉硬化之时,动脉壁渐趋增厚、变硬,脂质不断沉积而形成斑块。如此一来,血管弹性降低,血流亦不复往昔之通畅,健康隐患悄然滋生。高血压、高血脂、糖尿病、吸烟、久坐、家族史、长期熬夜与打鼾,都是常见助推器。它常在无声处“修堤”,直到某天洪水袭来。

身体并非毫无预兆。出现以下三个信号时,值得提高警惕。

第一个信号:反复的短暂头晕与“抬头黑”。清晨或久坐后突然起身,眼前发黑、耳鸣、颈项发紧,几秒至一两分钟缓解;天气闷热或疲劳时更明显。此类情形或许与脑部瞬间供血匮乏存在关联。它也可能与低血压、颈椎、贫血有关,但中年后若反复出现,尤其合并血压血脂异常,就不妨尽早评估血管状况。

第二个信号:近记忆力和注意力下滑。以前张口就来的名字,如今要“卡壳”,做事容易分神,算账慢半拍,晚上睡不踏实,白天情绪更急躁。这类变化常见于慢性脑供血不足,虽不等于痴呆,却像“千里之堤上的蚁穴”。若与情绪、甲状腺、药物无关,建议别一拖再拖。

第三个信号:一过性神经症状。比如突然一侧肢体发麻无力、嘴角歪斜、说话含糊,或单眼像被“黑幕”拉下,几分钟到一小时内好转。不少人秉持“恢复了便罢”的想法,然而这看似无恙的表象,极有可能是短暂性脑缺血发作所致。它宛如一盏强烈的预警灯,提醒着我们切不可对身体的异常掉以轻心。若症状持续不退或反复发作,应尽快就医评估,别让“试探性的小浪”演变成“大浪”。

看见信号,下一步该怎么做?

先在家里做好“地基”。定期监测血压并详实记录,对自身血压状况做到心中有数。同时,将体重与腰围严格把控在医生所建议的合理区间内,以维持身体的健康稳态。饮食上少盐少油、少糖少加工,多蔬果、全谷、豆类、坚果与鱼类;红肉与油炸尽量节制。每周宜累计开展约150分钟的中等强度有氧运动,像快走、骑行皆是不错之选。运动时需量力而行,遵循循序渐进之原则,逐步提升身体机能。戒烟限酒,保证充足睡眠,打鼾严重者可评估睡眠呼吸问题。久坐每小时起身活动几分钟,给血管“松口气”。

再到医院做个“全景图”。在医生建议下,检查血脂(尤其低密度胆固醇)、空腹血糖或糖化血红蛋白、同型半胱氨酸、肾功能;做颈动脉超声了解斑块与内膜厚度;必要时行头颅和颅内血管成像(如MRA/CTA)。心电图、眼底检查也有帮助。医生会根据风险给出个性化目标与随访计划。

用药方面,关键是“规范”和“坚持”。患有高血压、糖尿病、血脂异常的患者,务必遵循医嘱进行长期管理。切不可擅自增减药物剂量,以免影响病情控制,引发不良后果,保障健康需严谨对待治疗。是否需要抗血小板药(如阿司匹林/氯吡格雷)做预防,需要结合出血风险与斑块情况评估,切勿自己“先上再说”。生活方式的改变与药物并不对立,它们更像两条并行的轨道,相互成就。

古人言,“防微杜渐,未雨绸缪”。脑动脉硬化不是突然的变故,而是长期习惯的回声。把盐罐拧紧一点,把脚步迈出去一点,把睡眠补足一点,给大脑一条稳定、清洁的“河道”。当身体亮起小小的警示灯,愿我们看见、在意,并及时行动。这样做,或许就能把风险拦在门外一步之遥。