他走的时候,身边东西少得有点寒酸,几箱书一些手稿,还有孩子们捏的泥巴小动物。这几样东西放一块儿,看着像两个世界,一边是写过激昂文字的人生,一边是最普通的烟火人间。

后来我才慢慢懂,这种两个世界的拉扯,恰好就是他晚年的全部。

1942年5月27日,四川江津一间破旧土屋里,63岁的陈独秀咽下最后一口气。

写在纸上很短,落到日子里很长。临终前三天他还在给人写字换药钱。手抖得厉害,写出来的字不再锋利,甚至连自己的名字都难做到规整。

一个曾经让许多人热血上头的名字,最后被贫病压到只剩“笔尖那一下用力”。

很多人听到这里,下意识会把重点放在穷和落魄。

陈独秀自己更在意的是另一层,他在晚年反复审问自己、我年轻时那么绝对正确,到底漏掉了什么?

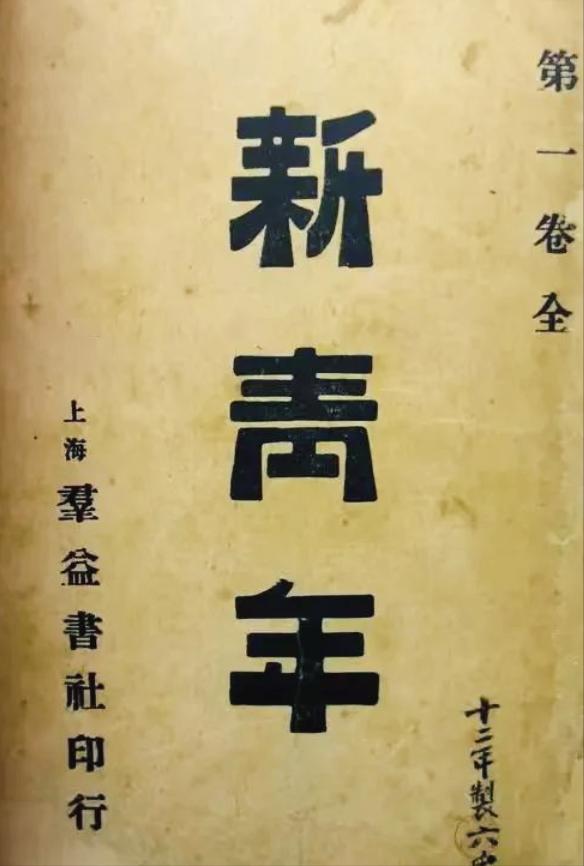

1915年《新青年》上他喊民主科学,像是把一束光直接照进旧屋。热血青年群起响应,觉得终于有路了。

那时的他站得很高,高到容易把世界看成一张图:线条清晰,方向明确。

图上没有饥饿的肚子,没有跪在地上的人,没有“几个铜板”的重量。

后来把他从“图上世界”拽回来的,偏偏就是一件小到不能再小的事、一个碗。

江津的一个雨夜,朋友家厨子失手打碎了粗瓷碗。那碗在集市上花几个铜板就能买到。

厨子却扑通跪下去,浑身发抖求主人别扣工钱,说老母亲等这钱买米做饭。

碗碎在地上,碎得不是瓷,是日子。

一个成年人为了不扣工钱跪下去,跪的是什么?跪的是一家人的口粮,跪的是活路。

陈独秀后来在日记里写,那一瞬间像从云端跌到泥土里。

这不是夸张。你谈了半辈子人的解放,突然发现自己对“一个具体的人怎么活”理解得不够,这种冲击比挨骂更狠。

他意识到嘴里说了那么久的“人民”,如果落不到一个人的一碗饭上,就容易变成空话。

以前他是点火的人,恨不得一把火把旧屋烧光。晚年他更像在提醒后辈屋要拆可以,地基要先看,梁柱要先算,日子要先过。

他写信给年轻追随者,说得很直“建设永远比破坏难一万倍。”

紧接着又把现实拆开给人看:破坏容易建设难、激情容易理性难、说教容易实践难。

这几句之所以能扎人,是因为它不装,它承认难、承认代价。

有人会说他晚年这么讲,是不是被现实磨平了?是不是因为处境不好,所以变“温和”了?

这种说法听起来顺口。问题是,顺口不等于靠谱。

你看他晚年的做法,更像是另一种硬。

1938年胡适从美国寄钱给他补养身体,他收下了,坚持当借款,说书出版后一定要还。

穷归穷,话要讲清,边界要立住。

还有人拿出一大笔钱,只需要他写一篇文章表明态度就行,连违心话都不必说。对一个病重的人来说,这诱惑很现实。

他回绝还发了脾气:“我五脏六腑都烂了,就剩下这把硬骨头。”

说完咳了很久脸憋得通红。

这不是被磨平,这是把自己最后那点“不能卖”的东西死死攥住。

他晚年常讲一句话,“慢点儿,瞅仔细,想明白。”

他在提醒自己,也在提醒别人别被“宏大正确”推着走,推到最后连脚下是谁都不认识。

1940年有个大学生来访,想听他谈救国大计。陈独秀没聊口号,聊起门外老槐树。

树几十年在那儿,春发芽,夏茂盛,秋落叶,冬休眠,按自己的节奏生长。

他借树讲人,很多事不靠冲靠熬、不靠喊靠做、不靠“马上”靠“慢慢”。

这话听着平淡,放在他身上不平淡,因为这是一种“从狂热回到理性”的转身。

他最后一次接受采访时,说到遗憾,落点也不是“我走错了路”。

他说:“我这一辈子最大的遗憾,并不是选错了道路,而是在前进的过程中走得太匆忙,都忘了要时不时停下脚步看看脚下的路,听听身边人的话语。”

这句更像一个人把自己拆开给你看,不是求同情是交代。

你再回头看他留下的遗物,书、手稿、泥巴小动物。

书和手稿,是他一生的思想。泥巴小动物,是他晚年更愿意靠近的“具体生活”。

他从“改造世界”走到“理解世界”,从“要快”走到“要稳”,这条路很难,也很贵。

每个人都可能有过“绝对正确”的时刻,年轻时为了一个理想不睡觉,中年时为了一个目标拼命顶着。走得快的时候,最容易忽略两件事、脚下的坑,身边的人。

很多人一睁眼就要赶:赶业绩、赶任务、赶进度、赶生活。快本身没问题,问题出在“只剩快”。真正靠谱的成长,是把速度和分寸放在一起。该冲的时候敢冲,该停的时候能停,遇到家人别只用情绪顶回去,遇到工作别只用焦虑逼自己。