每年的高考,都是一场牵动万千家庭的“人生大戏”。它既是学子们寒窗苦读的终极考验,也是许多家庭对未来寄托的最大希望。近年来,一种让人意想不到的现象悄然兴起——不少考生居然拒收大学录取通知书!尤其是2024年,这种情况更是达到了前所未有的高峰,仿佛一场“拒收风暴”席卷了全国。这背后到底藏着怎样的深层原因?我们是否正在见证教育生态的深刻变化?今天就来好好聊一聊。

拒收通知书:是任性,还是理性?

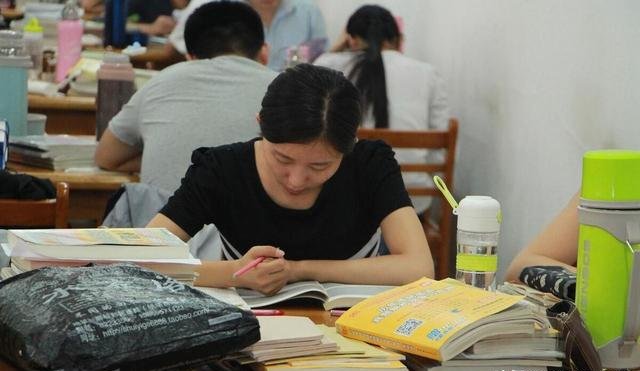

先别急着指责这些考生“矫情”。其实,拒收录取通知书的背后,有着复杂的现实考量。一类考生选择复读,是因为他们不甘心自己的分数和录取结果;另一类考生,则是对高等教育的性价比产生了深深的怀疑。尤其是那些被调剂到冷门专业,或是面对高昂学费的民办高校时,很多考生和家长直接用脚投票——“不收,不去,明年再战”。

你说这是不是有点像爱情中的“将就”与“不将就”?过去,能上大学的考生恨不得三步并作两步冲进校园,对录取结果几乎零挑剔。而现在,越来越多的年轻人开始追求一种“精准匹配”——专业得喜欢,学校要靠谱,就业前景还得体面。否则,宁可再拼一年。这不是任性,而是一种对未来更深刻的投资。

复读潮:逆天改命的“第二次机会”

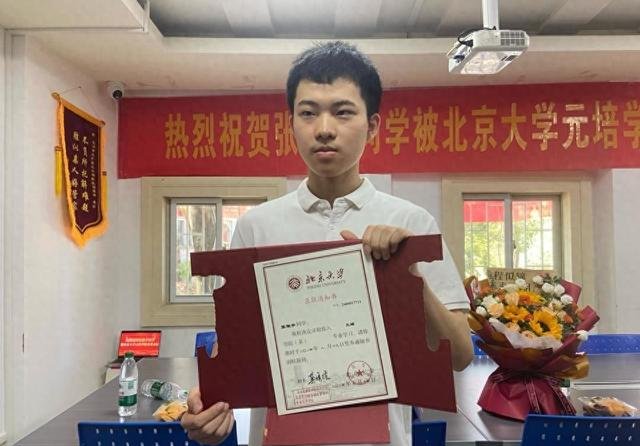

很多人说,复读是高考失败者的“救命稻草”。但在今天,复读已经不再是失败的代名词,而是许多考生争取更好未来的一场豪赌。尤其是在那些高考竞争异常激烈的省份,比如河南、广东、江苏等地,复读几乎成了一种“潮流”。家长们也乐此不疲,觉得多拼一年,孩子就可能“鲤鱼跃龙门”,考上更好的大学。

有人可能会问:复读的压力这么大,值吗?答案或许并不绝对,但那些选择复读的考生心里都有一句话:“人生是一场马拉松,重要的不是起点,而是终点。”对于他们而言,复读不是失败,而是追求理想的一次重启。谁不希望高考的结果能和自己的努力成正比呢?

高校的双面困境:质量与生源的拉锯战

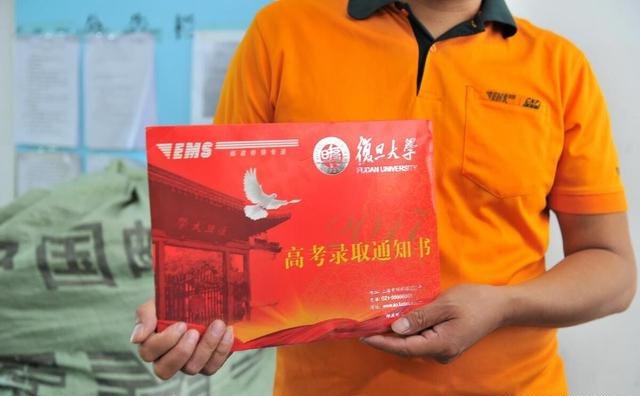

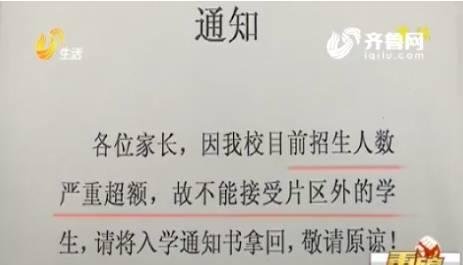

当然,考生们拒收通知书的背后,还有一个更大的问题——高等教育的供需矛盾。随着大学招生规模的不断扩大,越来越多的学生有了上大学的机会。并不是每一所大学都能提供优质的教育资源。一些民办高校和专科院校,因为收费高、教学质量堪忧、就业前景黯淡,成了“被放鸽子”的重灾区。

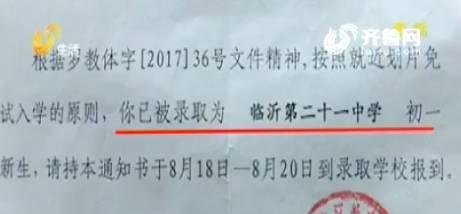

更让人无奈的是,部分高校为了完成招生指标,不惜“乱点鸳鸯谱”,随意调剂考生到冷门专业。比如你报了计算机,结果学校给你调剂到了“公共管理”;你想学金融,最后却进了“植物保护”。这样的录取方式,简直是把考生推向了复读的怀抱。也难怪很多考生会说:“你不尊重我的选择,我也不尊重你的录取。”

那么,问题来了:大学的生源危机会导致什么后果?一方面,民办高校的招生逐渐陷入恶性循环,甚至可能被迫停办;另一方面,优质公办高校也面临着专业设置的调整压力。如果不从教学质量和专业改革上下功夫,高校的“卖方市场”地位恐怕很难维持下去。

家庭期望与个人理想的冲突:谁对谁错?

拒收录取通知书的另一种情况,是家庭期望与考生个人职业规划的分歧。有的家长一门心思盯着“热门专业”,觉得学医、学计算机才是“金饭碗”;而考生却更想追求自己的兴趣,比如文学、艺术等。这种矛盾,往往在高考志愿填报时就已经埋下了伏笔。而当录取结果出来,考生发现自己被调剂到了“家长喜欢但自己讨厌”的专业时,拒收成了他们表达抗议的方式。

其实,梦想与现实的冲突不仅仅出现在高考中,而是贯穿了每个人的人生。但有一点可以肯定——真正的成功,始终离不开对梦想的坚持。正如有人说的那样:“梦想还是要有的,万一实现了呢?”对于那些敢于拒绝妥协的考生,他们的勇气值得尊重,而社会更应该思考如何为他们提供更加多元的发展路径。

教育的未来:一场漫长的供给侧改革

从高考生拒收录取通知书的现象中,我们其实可以看到中国教育的一个深层次问题——优质教育资源的稀缺。无论是基础教育还是高等教育,城乡之间、地区之间的资源分配不均,导致了许多问题的出现。比如,有的学校因为生源不足面临停办,而有的学校却出现了严重的“超额招生”。这背后,其实是教育供给侧改革的滞后。

要解决这些问题,不仅需要扩大优质教育资源的供给,还需要对教育体制进行深刻反思。比如,是否可以借鉴国外的模式,在大学教育中增加更多的通识课程,让学生有更大的专业选择权?又或者,是否可以通过政策引导,降低民办高校的学费负担,让更多学生能够负担得起高等教育?

尾声:拒收背后的思考

当越来越多的考生选择拒收录取通知书时,我们不该简单地批评他们“挑三拣四”。这是他们对未来的认真选择,也是对教育公平和质量的呼唤。作为社会的一员,我们应该更多地关注他们的诉求,而不是一味地站在道德高地指责。

那么,问题来了:面对教育资源的分配不均和学子的多样化需求,未来我们该如何找到一条两全其美的道路?对此,你怎么看?

评论列表