在当代艺术的多元图景中,胡维平以诗书画印的全能修为,构建起一座贯通传统与现代、东方与西方的艺术桥梁。其创作非但未被时代浪潮裹挟,反而在中国美学与哲学的深厚土壤中,培育出独具生命力的艺术范式。从草书的狂放不羁到水墨画的空灵禅意,从诗词的古雅深邃到散文的烟火哲思,胡维平的艺术实践始终围绕着“天人合一”“物我两忘”的东方哲学内核,展现了中国传统艺术在当代语境下的创新表达。

1、书法:笔墨间的生命律动与哲学思辨胡维平的书法创作,以五体兼擅为基,以“刚柔并济”“巧实相依”为核,将中国书法的形式美与精神性推向新的高度。

草书:情感驱动的狂放诗章

其草书取法孙过庭,却非简单摹写,而是以“情感驱动技法”,将曹操《龟虽寿》的壮志豪情转化为笔势的跌宕起伏。在书写“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”时,起笔“老骥伏枥”以宽博字形呈现老马的沉稳与蓄势待发,笔画的厚重感如同老马坚实的身躯;写到“志在千里”,笔画骤然修长,如骏马奔腾,线条的流畅与力度展现出高远的志向;“壮心不已”部分,字形大小穿插,墨色浓淡变化,模拟出情感的不断起伏,仿佛能看到曹操在岁月流逝中仍不屈服于命运的豪迈气概。正如吕长生所言,其草书“纵横流畅变化多端,体势灵活如狂风骤雨,笔下生风似翱翔雄鹰”,既保留了传统草书的韵律美,又融入了当代艺术家的生命体验。

行书:心性流露的自然乐章

行书创作中,胡维平以二王、米芾为范,却更注重“笔墨当随心动”的自然流露。书写李白《将进酒》时,他以“飞白”起笔模拟黄河之水的天上来势,那一抹干涩的笔触,仿佛是黄河水从遥远天际奔腾而来时带起的飞沫;“君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,在书写“悲白发”时,侧锋铺毫,墨色稍淡,线条略显颤抖,传达出时光易逝的悲叹;而“天生我材必有用,千金散尽还复来”则以中锋行笔,笔画刚劲有力,墨色饱满,展现出自信豪迈的气概。这种创作方式,暗合了道家“道法自然”的哲学思想——笔墨非为形式而存在,乃为传达心性而服务。在《松风吟》中,侧锋扫笔表现松枝摇曳,墨色渐变呼应云雾缭绕,将物理运动转化为心理律动,实现了“技进乎道”的艺术升华。

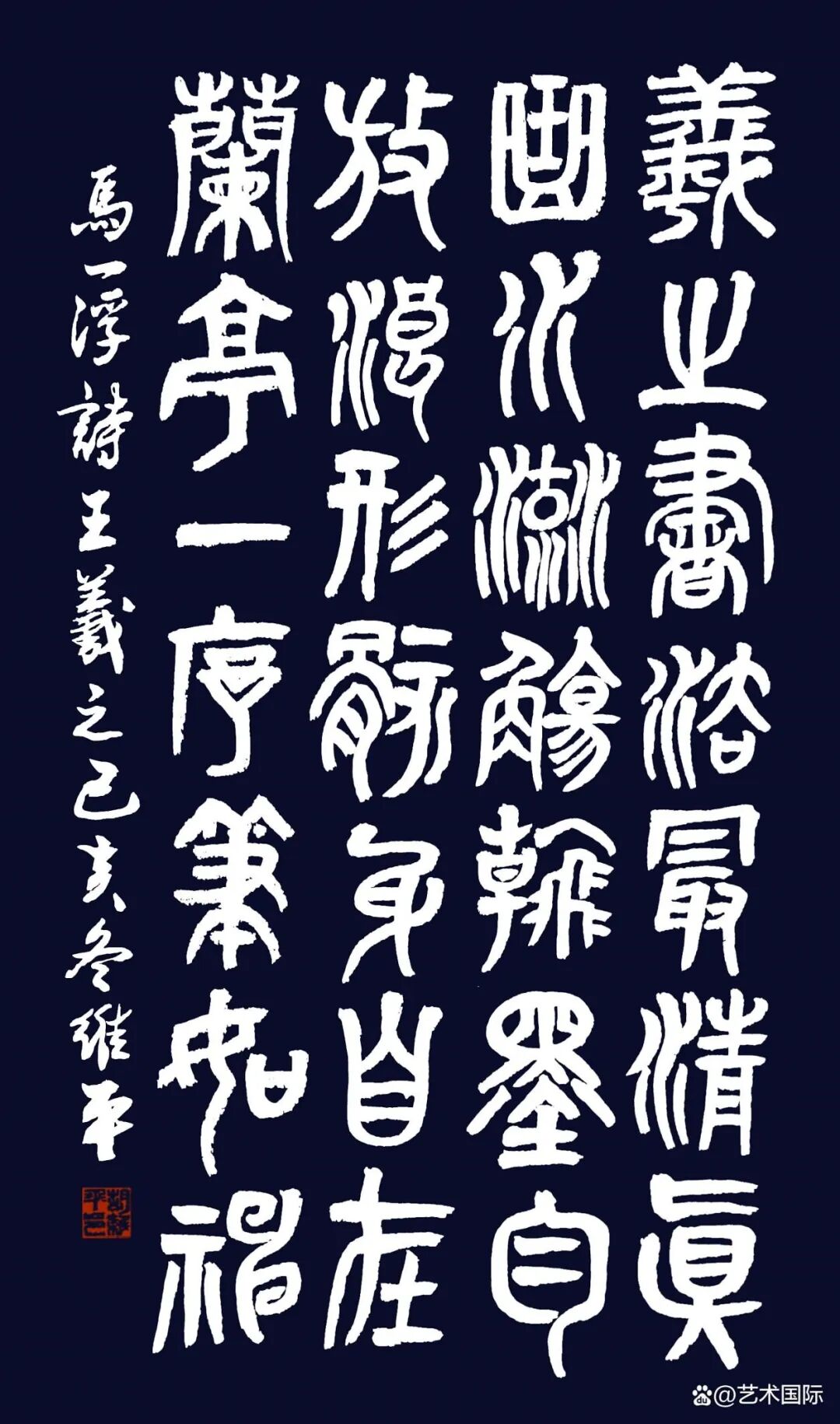

隶书:古拙开张的汉家风骨

隶书追伊秉绶,却以“古拙开张”为特色。在创作《汉赋节选》时,其蚕头燕尾的波磔变化明显,横画粗壮有力,竖画挺拔劲直,整体字形宽扁,展现出汉家风骨的厚重感。如“大汉之威,四海咸服”一句,“大”字横画舒展,蚕头饱满,燕尾上翘,仿佛能看到大汉帝国广阔的疆域和强盛的国力;“威”字笔画紧凑,结构严谨,体现出大汉的威严与庄重。通过这种对传统书体的创造性转化,胡维平将古老的隶书形式与当代审美相结合,使作品既具有历史的厚重感,又不失时代的气息。

篆书:刚柔并举的古韵新声

篆书学吴昌硕,气酣势奇中蕴含刚柔并举的辩证思维。在书写《道德经》选段时,其篆书线条圆润流畅,如“上善若水,水善利万物而不争”一句,“上”字线条婉转,富有弹性,体现出水的柔和;“善”字结构严谨,笔画刚劲,展现出道德的坚定。在处理“利万物而不争”时,通过线条的疏密变化和墨色的浓淡对比,将水的包容与不争的哲学思想表现得淋漓尽致。这种创作方式,使古老的篆书形式焕发出当代生机。

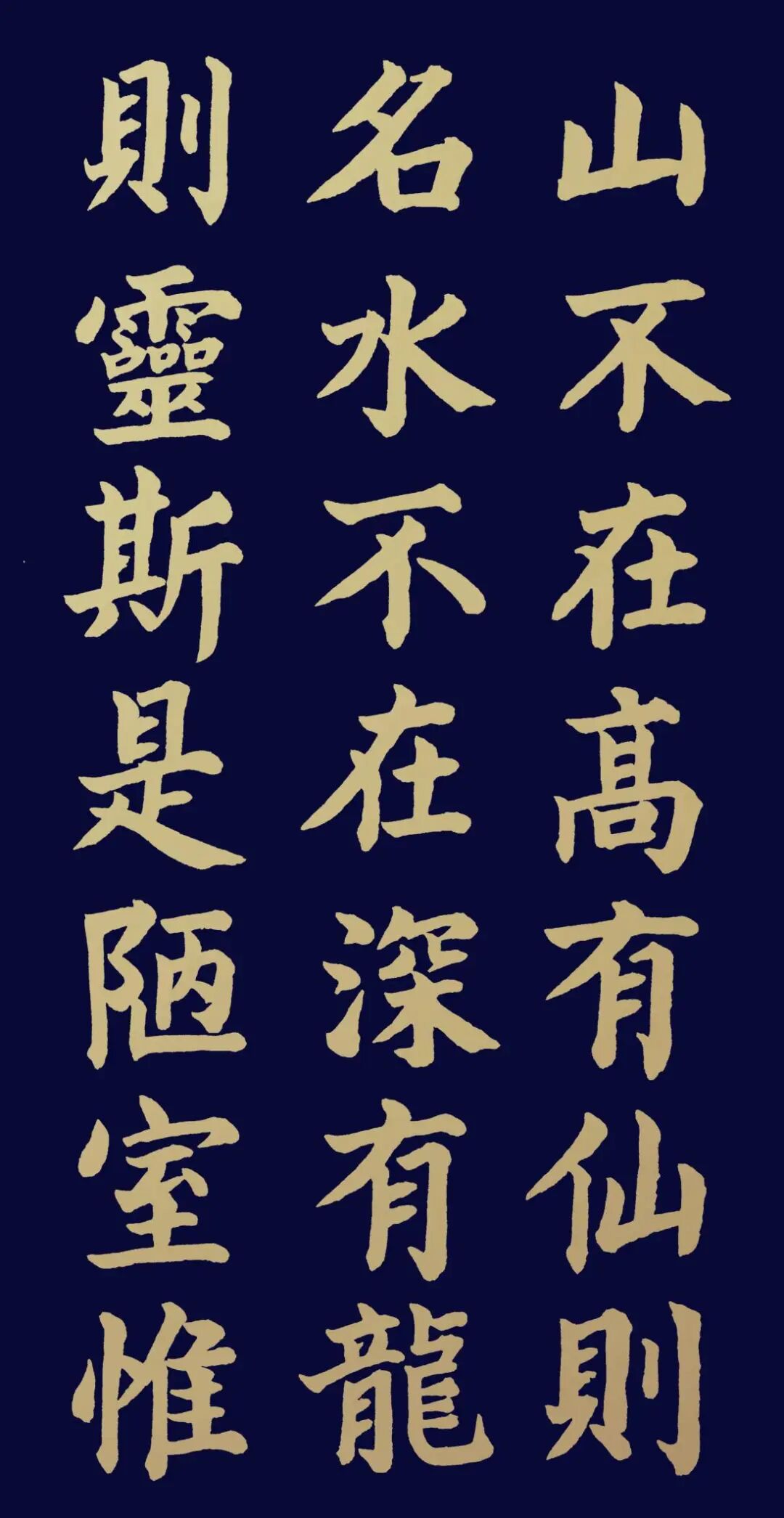

楷书:端庄典雅的法度之美

胡维平的楷书,以颜真卿、欧阳询为根基,却能自出机杼,形成端庄典雅中蕴含灵动的独特风格。在创作《岳阳楼记》楷书作品时,他严格遵循楷书的法度,起笔收笔一丝不苟。如“衔远山,吞长江”的“衔”字,横画平正,竖画垂直,撇捺舒展,结构严谨,展现出楷书的端庄之美;而“吞”字在保持法度的同时,笔画之间略有呼应,如撇画与捺画的收笔处微微上扬,增添了一丝灵动之气。在书写“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”时,整体布局疏朗有致,字与字之间、行与行之间的距离恰到好处,既体现了楷书的规整,又通过墨色的变化和笔画的轻重,传达出范仲淹忧国忧民的情怀。这种在法度中求变化的创作理念,使他的楷书作品既具有传统楷书的庄重感,又富有现代艺术的审美趣味。

2、绘画:东西方艺术的对话与融合

胡维平的绘画创作,以水墨画为根,以油画、水彩为翼,在东西方艺术的交界处开辟出独特的表达空间。

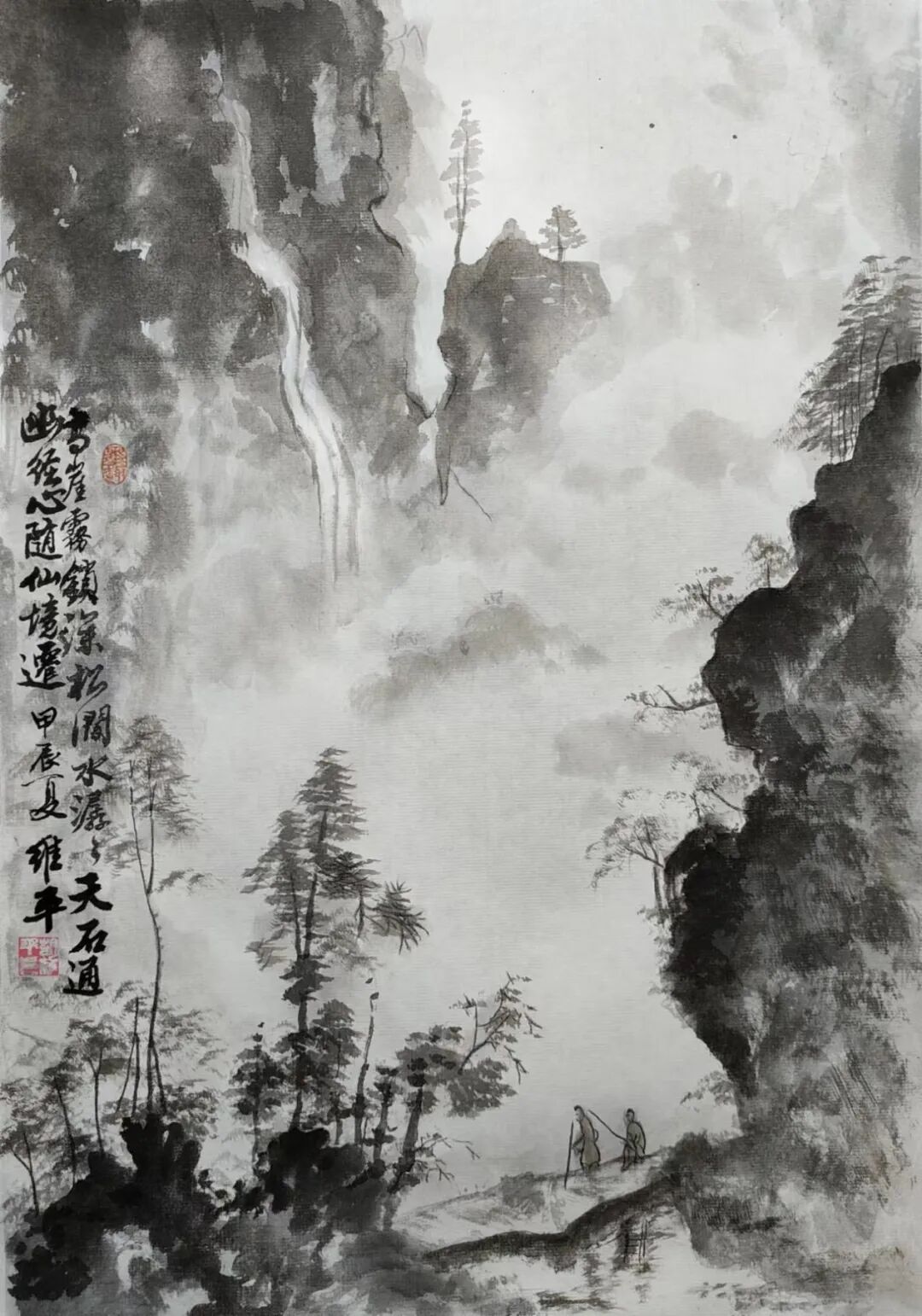

水墨画:禅意境界的诗意营造

其水墨画《幽古静泉》以“疏可走马,密不透风”的构图法则,通过古树、藤蔓、山石、流泉的对比,营造出“天地如斯共静时”的禅意境界。画面中,古树粗壮的枝干以浓墨勾勒,线条刚劲有力,展现出岁月的沧桑;藤蔓则以淡墨缠绕,线条婉转流畅,仿佛在诉说着生命的灵动。山石以皴法表现,墨色浓淡相间,体现出山体的质感和立体感;流泉则以留白的方式呈现,与周围的墨色形成鲜明对比,仿佛能听到泉水潺潺的流动声。这种创作方式,既继承了中国传统水墨的“留白”美学,又融入了西方构成艺术的理性思维,实现了“计白当黑”与“形式构成”的巧妙融合。

油画:中西合璧的色彩交响

油画创作中,胡维平以《荷花》为题,大胆借鉴西方印象派的色彩语言,却以中国诗性的内核统摄全局。画面中,红似火、粉如梦、绿如诗的色彩交织,并非对自然景物的客观再现,而是对“出淤泥而不染”精神品格的视觉转译。纯白背景的介入,既是对中国水墨“空灵”美学的延续,又是对西方抽象艺术“负空间”的借鉴,使画面在炽烈与澄明之间找到平衡。单国强评价其油画《印象红土地》“视野开阔,构图层次井然”,正是对其跨越文化边界、实现中西方艺术完美融合的高度认可。在创作《秋日山林》油画时,他运用西方油画的厚涂技法表现山林的厚重感,同时以中国水墨的晕染手法表现山间的雾气,使画面既有油画的质感,又有水墨的灵动。

水彩画:灵动自然的诗意捕捉

水彩画创作则更显灵动,胡维平以《秋雨》为题,通过水色的自然渗化,捕捉雨落在车窗上的轨迹、行人撑伞时的步态。在描绘雨滴时,他运用水彩的透明特质,以淡蓝色和灰色表现雨的清凉和湿润;在表现行人撑伞的姿态时,通过色彩的冷暖对比和笔触的轻重变化,展现出不同人物的性格特点。这种对自然细节的捕捉,既保留了水彩画的透明特质,又融入了中国画“写意”的美学追求,使画面在写实与写意之间游走,传递出“一叶知秋”的哲学意蕴。

3、诗词与散文:古典与现代的诗意对话胡维平的诗词创作,以“诗画同源”为理念,诗为画点睛,画为诗具象,二者相互交融,构建出充满诗意与哲思的艺术世界。

诗词:意象与哲思的交融

其诗《花开陌上春》以“枝头鸟啭频,幽幽墨香新”起笔,通过“陌上”“花开”“鸟啭”等意象,勾勒出一幅春日盛景的序幕。诗中“一枝横斜”的描绘,既是对自然景物的写实,又是对文人雅士超脱世俗精神境界的隐喻。在创作《月夜思乡》时,“明月照高楼,流光正徘徊。举头望明月,低头思故园”,他借明月的意象,将游子的思乡之情表现得淋漓尽致。明月的高悬与游子的孤独形成鲜明对比,流光的徘徊更增添了思乡的惆怅。这种创作方式,暗合了中国传统美学“以形写神”“意在笔先”的创作理念,使诗词成为传达心性、寄托理想的载体。

散文:艺术与生活的诗意交织

散文创作中,胡维平以“艺术”“日常”“自然”为核心,打破单一文字的边界,让散文与书法、水墨、摄影等艺术形式形成“共生共振”的格局。在《秋荷绮梦》中,行书的笔意被巧妙融入文字,墨色的浓淡变化与秋荷的枯荣状态完美契合,使文字自带书法的韵律美。当描绘秋荷的枯败时,文字节奏迟缓凝重,如同行书中干涩的笔触;当写到秋荷在残阳中的倔强姿态时,文字又变得挺拔有力,恰似行书中流畅且富有张力的线条。面对经典,胡维平不做枯燥的解读,而是以自身体验为切入点,实现古今的深情对话。在《草书曹操〈龟虽寿〉有感》中,他着重描写自己草书时“笔锋的苍劲与手腕的酸痛”,将曹操的壮志豪情转化为当下书写者的坚持。这种将经典与自身体验相结合的写法,使散文成为连接传统与现代的桥梁,让读者在共鸣中感受到传统文化的生命力。

4、篆刻:方寸之间的哲学思辨

胡维平的篆刻创作,以“方寸藏天地”为追求,在印章的方寸之间展现中国哲学的深邃思想。其篆刻作品既注重篆法的规整严谨,又追求章法的自然灵动,使印章成为传达心性、寄托理想的载体。在《小猫与篆刻》中,他借小猫的灵动反衬篆刻的沉静,将方寸印章里的篆字与客厅里的猫毛形成对照——篆字的线条规整、结构严谨,蕴含着深厚的传统文化底蕴;猫毛的轻盈、随意,代表着日常生活的鲜活与灵动。这种对照,使篆刻超越了技艺的范畴,成为理解传统艺术的入口。

胡维平的篆刻创作,还注重“印从书出”的理念,将书法的笔意融入印章的刻制。其印章线条既有篆书的古朴厚重,又有行草的流畅自然,使印章在规整与灵动之间找到平衡。例如在刻制“宁静致远”一方印时,他以篆书的笔法书写印文,线条圆润流畅,转折处自然过渡;在布局上,采用疏密相间的章法,“宁”字笔画较多,占据较大空间,“静”字笔画相对较少,与“宁”字形成对比;“致远”二字则以较小的字体排列在下方,使整个印章既有变化又和谐统一。这种创作方式,暗合了中国传统美学“书画同源”的哲学思想,使篆刻成为诗书画印综合艺术的重要组成部分。

5、结语:中国美学与哲学的当代传承

胡维平的艺术创作,是中国美学与哲学在当代的生动实践。其书法、绘画、诗词、散文、篆刻,虽形式各异,却共同指向一个核心——如何在当下活得有质感、有诗意。这种追求,既是对中国传统文化的致敬,又是对当代社会和文化发展的积极回应。

在全球化背景下,胡维平的艺术作品为中国传统艺术的全球传播提供了新的范式与思路。他以“世界通用的艺术语言”(书法、水墨)为载体,以“全球熟知的文学经典”(曹操诗、李白诗)为内容,通过诗书画印的有机融合,实现传统艺术与当代艺术的有机结合,成功跨越文化和语言障碍,使中国传统艺术在全球范围内得到更广泛传播和认可。

胡维平的艺术世界,是一座魅力与奥秘交织的殿堂,是连接传统与现代、东方与西方的桥梁。在他的笔下,书法的笔墨、日常的烟火、自然的光阴与经典的智慧,最终都指向一个终极命题——如何通过艺术,抵达灵魂的纯净之地。

(晓北)

艺术家简介:

胡维平:祖籍安徽安庆,1955年生于昆明,一直定居并工作于昆明。九三学社社员,昆明理工大学艺术与传媒学院教授、硕士生导师,原CAID研究所所长。原昆明现代美术馆馆长。长期从事艺术设计理论教学和书法教学的工作,长期从事书法和绘画艺术创作的工作。指导过64名艺术类硕士研究生。多年来,发表论文七十多篇,出版过多本书法作品集。参加过各级书法作品展。并多次到国外进行学术交流, 书法和绘画作品被多家公司和个人购藏。

在书法方面,胡维平五体兼擅,并以行、草书为精。胡维平的行书、楷书是以二王、赵孟、米芾为典范,草书汲取孙过庭之意韵。他的行、草书作品线条似不经意,却极有法度,结体灵秀绰约,圆中有健,飘逸妍媚,朴茂自然。隶书追伊秉绶,沉着平直、收笔含蓄、古拙开张。篆书学吴昌硕,气酣势奇、醇厚郁勃、刚柔并举。从胡维平的书法作品中能够看到他对传统的敬畏和理性深入的研习与掌握,也看到了他将艺术理论与书法技法较好的交融,并已经形成自己独有的风格。

吕长生先生评价胡维平草书汪藻《点绛唇》:观赏胡维平先生草书汪藻《点绛唇》,该作品纵横流畅变化多端,具有强烈的艺术美感。体势变化灵活自如连绵不绝,活泼飞动,笔下生风,用笔迅捷利索,粗细变化微妙。章法上,数字连缀成组,每行流畅落下,行与行之间左右挪让,互相呼应,显示出他博采众长而自成一体的艺术特色。

绘画方面,胡维平在国画、油画、水彩画方面都有涉足,他试图在东西方艺术之间寻找出自己特点的表现语言。他的作品不拘泥模式,忽而传统,忽而现代,忽而抽象、忽而抒情,创作过程更贴近人性,无拘无束,无羁无绊,任凭个人意识流淌,按自然心态创作。

单国强先生评价胡维平油画《印象红土地》:该作品整个画面视野开阔,构图层次井然,笔墨趣味层出不穷,将遥远的景物一下拉长画面,平添了几分辽阔与深远,使画面中的景色更显纵深感,别显气韵不俗。画家通过对红土地的描绘,表现了神州大地的宏伟壮观,涵盖了大地之无垠,宇宙之大观。