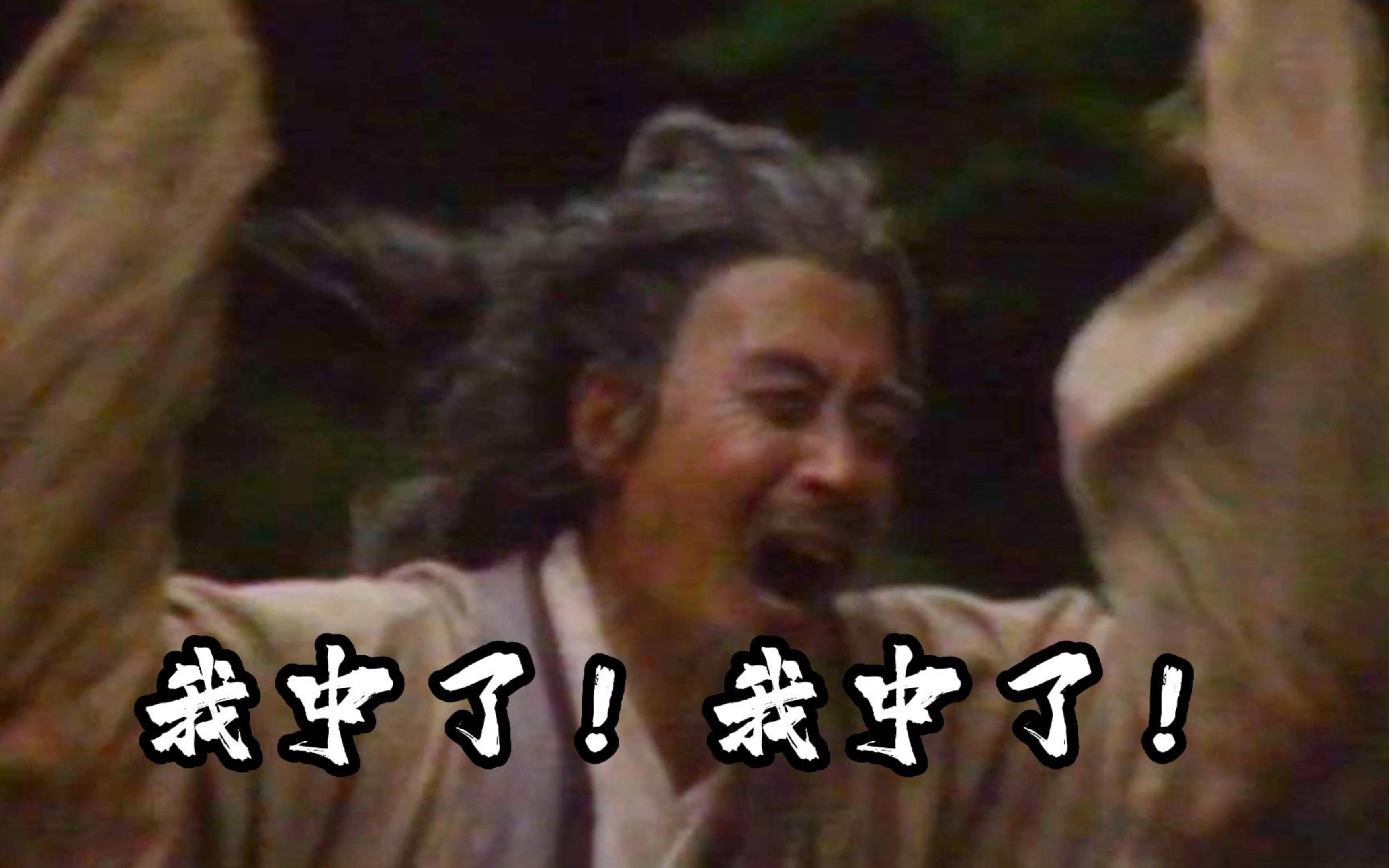

《儒林外史》里,有个读书人叫范进,考了二十多次科举,直到五十多岁才中了举人。

消息传来,他先是不敢相信,接着拍手大笑,喊着“我中了!我中了!”一路狂奔,竟高兴得发了疯。

街坊邻居没人笑话他,反而抢着送米送面,连平日里呼来喝去的丈人,也突然低声下气,称他“贤婿老爷”。

范进不过是中了个举人,还没当上官,怎么就像换了个人间?这举人的名号,到底藏着什么玄机?

其实,这还真不是小说夸大其词,让我们看看晚清名臣左宗棠,你就明白举人的重量。

在清朝,读书人想过上官老爷的生活,就得一步步爬科举这座独木桥。

最先要考中秀才,这相当于取得了“功名”入场券,可以见官不跪,免去徭役。

但秀才也只是个读书人,没什么实际权力。

考中举人就完全不同了,一旦中了举,就等于鲤鱼跳过了龙门。

举人最实在的好处,是免赋税徭役。

那时候普通老百姓最怕两件事:一是给官府白干活,二是交不完的税。

举人老爷家就不用操这个心,不仅自家免税,还能把亲戚邻居的土地挂在自己名下,帮他们也逃税。

当然,挂靠的土地,得给举人老爷交“保护费”。

这样一来,很多举人即便不做官,也能靠这个成为大地主。

举人犯了事,官府不能随便抓来打板子。得先向上级报告,革去他的功名后才能动刑。

这就等于有了护身符,寻常百姓见了县太爷得跪着回话,举人却能作个揖就坐下喝茶。

而且,中了举就有资格做官了。虽然好位置都留给进士,但举人也能补上知县、教谕之类的缺。

在左宗棠那个时代,全国每次会试,只有三百来人能中进士,而举人名额每年有一千多人。

许多举人等上几年,总能轮到一个官做。

就算一时半会儿没官做,举人也是个响当当的身份。

走在街上,人人都得尊称一声“老爷”。

这种社会地位的飞跃,才是让范进们疯狂的根本原因。

左宗棠的故事,最能说明举人的厉害之处。

左宗棠中举后虽然没考上进士,但他的才华是藏不住的。

当时的名臣贺长龄、林则徐都很赏识他。

林则徐甚至把自己在新疆整理的资料,全部交给了左宗棠,后来左宗棠收复新疆,靠的就是这些资料。

太平天国运动爆发后,湖南巡抚张亮基急需人才,三次派人请左宗棠出山。

左宗棠开始还推辞,后来实在推不掉才答应。这一出山,就展现了他过人的才干。

按理说一个举人,在官场上应该步步谨慎。左宗棠偏不,他脾气大,性子直,连皇上都敢顶撞。

有次差点被治罪,全靠一帮大臣求情才免于灾祸。为什么大家都要保他?因为真有本事的人,到哪儿都吃得开。

左宗棠最后官至东阁大学士、军机大臣,封二等恪靖侯。

这在特别看重进士出身的清朝,简直是个奇迹。一个举人能做到这个位置,前无古人后无来者。

左宗棠的成功,除了个人能力,举人身份给他提供了起步的舞台。

没有这个身份,他连做幕僚的资格都没有,更别说后来的飞黄腾达了。

回过头看范进中举后的疯癫,就不难理解了。

中举前,范进是个穷酸书生,连米都买不起,要去集市上卖鸡换粮。

老丈人胡屠户动不动就骂他“现世宝”、“穷鬼”,他也只能唯唯诺诺地听着。

中举后,一切都变了。从来不往来的张乡绅,突然上门称兄道弟,还送银子送房子。

胡屠户马上改口叫“贤婿老爷”,还说女儿有福气,自己早就看出女婿不是凡人。

为什么变化这么大?因为举人背后连着官场,有着巨大的利益网络。

一个小举人可能今天没什么,明天放个知县,就是父母官了。聪明人都会提前投资,烧冷灶。

范进中举前生活在社会底层,中举后一步跨入了统治阶层。

这种剧烈的身份转变,放在任何人身上都难以承受。

他的疯癫,是对多年压抑的宣泄,也是面对巨大惊喜的本能反应。

清朝的科举制度就像一座金字塔,秀才只是塔基,举人是塔身,进士才是塔尖。

但举人这个位置最是微妙,向上可以冲击进士,向下可以确保衣食无忧。

每个省每次乡试,只取一百多名举人。竞争之激烈,好比千军万马过独木桥。

许多人从少年考到白头,也摸不到举人的边。一旦考中,自然是欢天喜地,光宗耀祖。

举人见知县,可以平起平坐。见了巡抚,虽然要行礼,但巡抚也会回礼。

若是平民百姓,连巡抚的面都见不到,见到了也得跪着说话。这种身份差距,是天壤之别。

有了举人功名,就进入了士大夫阶层。可以结交官员,参与地方事务,说话有分量。

这种隐形权力,往往比实际官职更重要。

在等级森严的封建社会中,一个功名可以改变整个家族的命运。

今天我们看范进的故事,会觉得可笑又可悲。

但现实中,多少人还在为各种各样的“功名”奔波劳碌?

考试、晋升、职称,现代社会的竞争压力,不比科举小多少。

左宗棠的经历告诉我们,真正的成功者不全靠头衔和身份。

他的举人功名只是块敲门砖,真正让他青史留名的,是能力和担当。