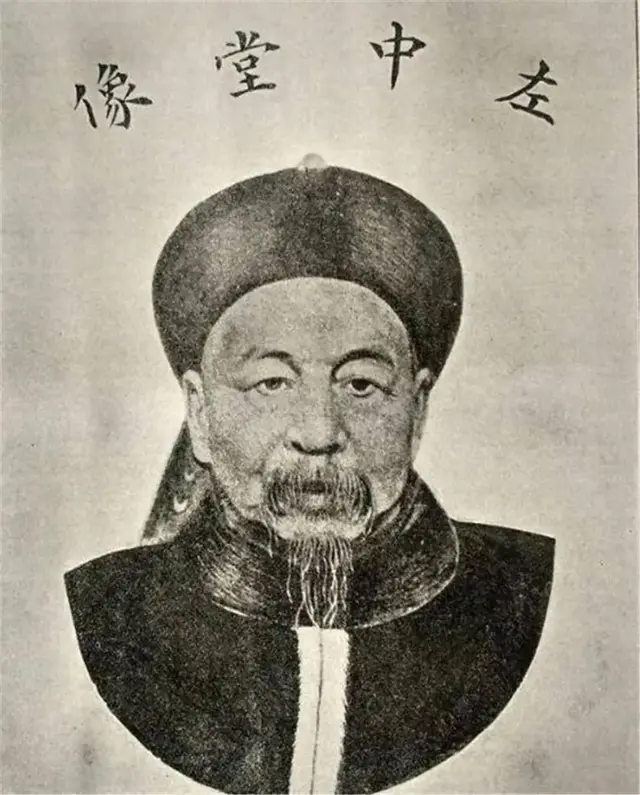

清同治十三年(1874年)的一天,因皇帝重病而第二次垂帘听政的慈禧太后正在批阅各地发来京师的重要奏折。突然间,她发现其中有一封折子出自甘陕总督左宗棠,不由得心里一紧。

为啥?因为当时新疆的局势已经非常紧张,地方豪强趁清廷内外交困之际勾结沙俄以及中亚的浩罕汗国,试图搞割据自立。对此,清廷的态度很坚决,先后派遣景廉、成禄等率军出关进行震慑,并屡次下令左宗棠出兵清剿。但因陕甘回民之乱尚未平定,左宗棠有心无力,所以一直未能成行。

此时见到他的急奏,莫非是新疆或者陕甘又闹出了什么新的幺蛾子?

慈禧连忙拆看奏折,然后就差点把鼻子给气歪了。

咋回事呢?原来这位官居二品、位列封疆的大清顶级大佬,在折子里既没提新疆也没聊陕甘,就说了一件事。那就是让“老佛爷”赶紧派个人过来接他的班,因为老左不干了,要辞职。为啥要辞职呢?因为来年春天正逢三年一次的科举大考,已经62岁了的左老爷子决定再搏一次,说啥也得弄个进士出身。可要备考苦读,哪还有功夫处置堆积如山的军国大事?所以为了不负如来不负卿,那就只能辞官。

我嘞个豆!慈禧看完这封堪称奇葩的“辞职信”,十脸懵逼了半晌,都没回过神来。

你老左要考进士是吧?那无非会有两个结果——要么考上,要么没考上。要是考上了,哪怕是考成了状元,按制最高也只能授予从六品的翰林院修撰。熬三年散馆后只有表现最优异者才有机会晋升为最高正四品的翰林侍讲,再往后还得熬,而且更难熬。终清一朝的所有114名状元中,最后能熬到像陕甘总督这样二品官的,也就百分之十出头……你说你老左到底图的是个啥?

更何况你要是中了,别说状元了,哪怕就是个三甲同进士,想没想过会有什么样的风评?毕竟会试主考官品级都未必比你高,平常见面还得先拱手作揖叫“大人”,会不会被人怀疑放水?到那时你老左还怎么做人?

要是没中那就更完蛋了。肯定会有人因此指责朝廷苛待东平闽浙、西靖陕甘的国之柱石,没准还会有人阴阳怪气的质问——我大清是怎么把一个连同进士都考不上的废柴扶上二品封疆大吏的,会不会朝中的兖兖诸公都是这么个水平,才会内忧外患缠身的?

这可是要动摇国本的啊!

所以慈禧的第一个反应就是不准,还打算大骂老左一顿出气。这时旁边有心腹提醒她,那个曾剃……呃,故曾文正公可是正牌子的进士出身哦!

慈禧秒懂,立马下诏特赐左宗棠进士出身并授东阁大学士。话说在“我大清”当官的标准路径是先考上进士,然后进翰林院,再然后熬成大学士基本就算功成名就了。哀家现在直接把你老左直接一脚油门踩到底了,还考个毛线考!

我们敬爱的左公这才消停,一门心思收复新疆去了。

当然这并非左宗棠矫情或有别的什么心思,而是对从古代到近代的所有读书人来说,科举就是个绕不开的心魔。谁要没经过这一遭而且熬过这一遭,人生都是不完整的,死了都难以瞑目。

科举,在那个年头就是有这种魔力。

01相较于我国悠久的历史,科举出现的时间并不算早,存在的时间也算不上有多长。现在还有人在争论科举出现的时间,到底是汉朝、隋朝还是唐朝,其实这样的争论并没有太大的意义。因为甭管科举从何时出现,但在宋朝之前,也就是那么回事。

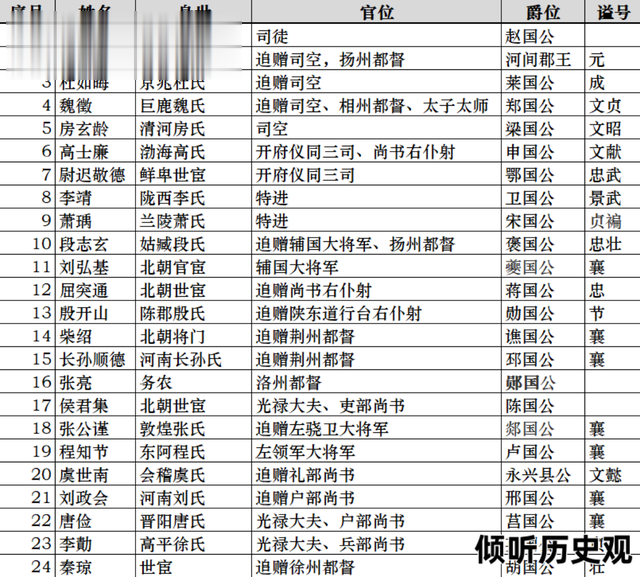

就拿唐朝来说,在289年间共有过宰相(或权同宰相者)524人次,其中科举出身的还不到一半。大多数高官的出身还是门荫(相当于世袭)、举荐以及军功等其他渠道。即便能考中科举的,也以世家子弟居多,这就使得三分之二的宰相出自士族门阀。剩下的那些寒门子弟,大多也得老老实实的给高门豪族当狗,才可能捞到个出头的机会。

当然这还算好的。把时间往前推个一两百年,在始于汉末兴于魏晋南北朝的九品中正制下,那才是真正的“上品无寒门,下品无士族”。任何人只要胎没投好,哪怕想给士族当狗,都不会找到任何机会。

要是再往前推,那就是更让人绝望了——春秋战国数百年,非贵族出身还能出人头地的,也就苏秦这么一个异类而已。

所以唐朝的科举,尽管可以说是百病缠身,比如规章制度非常不完善、不规范;比如可以公开作弊,甚至经常在考前达官权贵们就把名额瓜分一空;再比如还经常被拿来当ZZ工具操弄。像奸相李林甫就在天宝六年(747年)的科举中未录一人,然后就大肆吹嘘自己宰相干得好,已经“野无遗贤”了……

不光是挑出身,还挑长相。晚唐大诗人罗隐才华横溢,连时任宰相的令狐绹都赏识不已。可就因为长得太丑,所以甭管考多高的分就是不录你。

虽然有着这样那样的毛病,但科举存在的最大的意义,还是打破了九品中正制下坚如铁板般的阶级固化。给了无数底层人士一线虚无缥缈,但总能让人产生无限联想空间的希望。

希望,哪怕只有一线,但在某种程度上已经足够了。

就像汉朝的察举制,毛病比唐朝的科举还要多得多,更大得多。但相比之前的世卿世禄制,就是彻底斩断阶级跃升的一切可能的那种,还是不知道要进步了多少倍。

哪怕都知道这玩意就是大人物拿出来忽悠人的。但就算再怎么忽悠,总也得推出几个代表、典型来装点门面、标榜自己吧?这个概率就算再低,低到百中无一,那不也比买彩票中奖的概率高?想想买彩票的那帮人,就可以大概搞清楚那时候的读书人对待察举或者科举有多疯狂了。

毕竟占整个社会九成以上的人口想改变自己以及家族的命运,以前只能上战场玩命,现在又给了你一个更容易的选择——起码不用拿命换,是不是看起来就很划算了?

所以汉唐能成为历朝历代辉煌的顶点,不是没有原因的。

02有人可能会质疑上述观点,因为从宋朝起科举制度益发成熟规范,到了明清时更是登峰造极,甚至可以说比今天大多数国家选拔人才的机制更加公正、公平、公开。那为啥给人的感觉是一代不如一代,反倒选不出什么贤能良才了?

这种感觉,我以为是对头的。因为在中国历史上的大部分时间里,是有着浓厚且顽固的贵族传统的,所以在用人机制上自然也是以世袭为主的精英ZZ。只不过有时这种阶级壁垒牢不可破,导致统治阶级逐渐僵化、腐化并失去活力,最后国力日衰,比如春秋战国和魏晋南朝;有时候阶级壁垒是半开放式的,起码给留个口子。这就使得统治集团不至于如死水一潭,常换常新,自然就有了更加旺盛的生命力。

说句非常ZZ不正确的话——之所自晚唐以后的历朝历代会给人越来越拉胯的感觉,就是因为黄巢和朱温们让“甲第朱门无一半”、让“天街踏尽公卿骨”,彻底屠尽了士族。

先秦的诸侯,秦汉的勋贵,魏晋至隋唐的士族,就是中国历史上的贵族。他们垄断了天下大部分的土地、人口和财富,进而攫取了大部分的权势,使得在宋朝之前,历朝历代的君王实际上不得不与贵族“共天下”。这当然非常的不公平,也造就了无数的灾难,但也并非全无好处。比如一个王朝想要国泰民安,起码内部矛盾解决起来就很简单了——搞定了贵族,就一切齐活儿。搞不定,就像秦、新、隋以及南朝那般短命。

同时,当时的贵族几乎垄断了那个时代一切有价值的知识,天然的在教育水平上碾压寒门子弟。就像拿一线城市的名校生去跟落后地区的学生去考一张卷,当然可能会出现个别天才玩逆袭之类的传奇故事,但不具备普遍意义。所以即便某朝皇帝不想跟贵族“共天下”了,实际上他也找不到足够多的合格的人才充当官吏,最后还是得妥协。

就像李世民费尽心机提高科举的地位,试图通过扶持寒门子弟对抗士族势力。所以他才在某次科举后,欣喜的大发感慨道“'天下英雄入吾彀中矣”。可再一看新科进士的名单,不是姓崔就是姓卢要么姓郑,不知此时的二凤同学又会作何感想。

事实上在整个贞观年间,能以小门小户之身晋升高位的只有马周一人。这还是李大帝豁出脸皮不要拼命破格提拔,并亲自下场替其遮风挡雨的结果。

谁都知道贞观年间除了经济差点,其余各方面无不是终唐一朝之巅峰。而无论是辅佐李世民打天下还是坐天下的贤臣良将,几乎全是他最痛恨的士族或世宦子弟。即便把范围扩大到整个唐朝,那些能让我们张口就来的、足以影响历史走势的大才如姚崇、宋璟、狄仁杰、郭子仪、张柬之、李泌、裴度等等,也基本毫无例外是从高门大族中走出来的。

贵族中从不乏败类,但更不缺的是天才。同时贵族当官,还有个意想不到的好处。

我们应该都听说过“三年清知府,十万雪花银”这句话,但这里面的“清知府”最早指的可不是清朝的知府,而是“清廉的知府”。为啥?虽然这句话因为被吴敬梓用在了《儒林外史》里而名声大噪,但事实上最早的出处可以追溯到宋朝,在明朝的话本小说中也曾多次出现。反正从宋朝开始,吏治就不咋地,到了明清尤甚,几乎到了无官不贪的程度。

典型如明嘉靖中期因财政吃紧,导致朝廷连续十几年停发了京官的俸禄,理论上这帮老爷们早该全饿死了。可事实上谁饿着了?人家愈发膘肥体壮、红光满面好吗!到最后,家里饿死人的好像就一个海瑞……

而在两宋之前,像中行说、江充、石显、司马懿、桓温、李林甫、杨国忠之类的奸臣、佞臣、权臣也是络绎不绝,但谁听说过哪个是主要在经济方面暴雷的大贪官?当然也不是说他们有多清廉,但跟两宋以后,尤其是明清的同行的比起来,还是不可同日而语的。

而官员不怎么贪或不屑于贪到无官不贪的这个过程,与科举的出现、发展直至一统天下基本上是同步的。

为啥?原因其实也很简单。首先,人家都是贵族了还能缺钱?所以为了点阿堵物弄脏了手甚至把自己搞得身败名裂,既不划算也犯不上;其次,贵族子弟出仕为官的主要目的就是谋求更大的权势,这样家族才能获得更大的富贵,所以就算是求财也轮不到他们动手;最后也是最重要的一点,就是贵族的权势富贵是可以世袭的,甚至改朝换代影响都不大。所以在这种情况下,维持统治秩序的平稳运行就关乎他们的切身利益——那些挖朝廷墙角的蛀虫,其实跟从贵族家里偷银子没有多大的区别,这是他们能忍的?

但科举成为了入仕的主要甚至是唯一渠道以后,情况就不一样了。

最重要的变化,就是权力无法世袭了。在科举制度下,你就是考中了状元、当上了宰相,算人生巅峰了吧?可要是子孙不肖,就是考不中进士,那就当不上官了,起码当不了大官,那么这个家族早晚也是要败落的。在那个万事皆为宗族、子孙谋的时代,个人成功的意义其实没那么大了。那怎么才能利用现有资源谋取更大、更长远的利益,就成了绝大多数科举时代官员所关注的最重要的事情。

吃那么多苦、受那么大罪才当上的官,所图无非权钱二字。现在既然权力无法世袭了,那就得尽可能的多捞点钱,这样即便子孙再败家,也能多败几代不是?

而且有权不用,过期作废,所以不但要大捞特捞,还得多捞快捞。

在进入到科举时代后,宋朝的官员多少还有点“前朝遗风”,贪得没那么厉害。而到了明清以后,大多数人都看明白想开了,也就差不多无官不贪了。

03吏治上的变化,还不能算影响最大的。

自嬴政灭了六国后搞出了个皇帝,一直到两千年后的清末帝溥仪,中国一直是帝制王朝。看上去甭管是谁都得供个皇帝高高在上,但皇帝跟皇帝,还真不是一回事。

尤其是以科举的全面崛起为分界线,差别就更为明显了。

唐贞观二十二年(公元648年)的某次朝会上,李世民突然大发雷霆,当场把中书侍郎崔仁师贬职为民,还给流放到了连州(今广东清远)。话说那时候的广东还基本处于半蛮荒的状态,内地人被弄到那里三五年后要是还能活蹦乱跳,基本可以确认是半仙。那么老崔这位副国级大干部到底犯了什么滔天大罪,才让李大帝恨得非整死他不可?

其实也就是个屁大点的事——崔仁师手里有个案子,可能是觉得既不紧急也不重要,就隔了一天才给二凤同学汇报。后来这事被褚遂良发现了,二者又分属不同的ZZ阵营,所以就跑老板那儿打了个小报告。

类似的事情,每天没个百件千件也有个十起八起,谁会当个事?老褚的想法,可能就是想恶心一下老冤家,属于常规操作。但怎么也没想到效果居然如此炸裂,老崔居然直接被“送你离开,千里之外”了,这到底闹得是哪出儿?

但在皇帝的滔天怒火下,甭管是心中暗喜的还是腹诽不平的,统统都没了往日酷爱犯颜直谏的勇气,眼睁睁的看着崔仁师脚步踉跄的被拖出了朝堂。

再讲个看上去很相似的例子。

明天启五年(1625年),前辽东经略熊廷弼被杀,理由是广宁之败,看上去有理有据对吧?可问题是老熊丢人现眼打败仗那码事发生在3年前,你朱由校想要杀鸡儆猴或是给那帮心怀鬼胎的家伙来次震撼教育,是不是该当场就摘了他的狗头?磨磨唧唧拖了这么长时间,黄瓜菜都凉了,还能起多大作用?

其实朱由校非常想杀熊廷弼,而且早就想杀。广宁大败的消息传来,他第一时间就下令将熊廷弼等责任人锁拿下狱,然后就是三堂会审,很快就定了死刑。

结果这下就捅了马蜂窝,一大堆人跳出来说熊廷弼罪不至死,还举出个让朱由校憋屈不已的反例——广宁败得再惨,能惨过萨尔浒?可萨尔浒之败的罪魁祸首杨镐现在还活蹦乱跳着呢,凭啥着急忙慌的非弄死熊廷弼不可?

嗯,大明朝还是朱由校他爷爷当家作主的时候,老杨就在蹲“笆篱子”了。天启元年(1621年)的时候冗长的法律程序终于走完,这厮也被定了死罪,然后呢?杨镐的生活没有一点点改变,原来怎么蹲,现在继续蹲。

为啥?朱由校刚拎起刀,就有一大票朝臣跳出来指责他刻薄寡恩,要求赦免。刀刚放下,又有另一票人蹦出来说杨镐“轻率寡谋,贻祸至今”,不杀不足以平民愤。于是乎朱由校的刀拎起来放、放下来拎,一直折腾到他最终嘎掉,也没搞清楚杨镐到底是该杀还是该放。

在整整十年间,朝野上下为这个问题吵成一锅粥,就老杨一个人充当吃瓜群众。直到崇祯二年(1629年)新帝朱由检才下令将其处死。不过此时杨镐已经82岁了,符合“八议”中“议老”的免死条件,闹得朱由检替他哥背黑锅,落得个刻薄寡恩的恶评。

其实要不是东林党和阉党斗得太凶——一个打算以熊廷弼为饵钓大鱼,另一个想赶紧杀人灭口消除后患,没准朱由检还得替他哥再背一次锅。

两相比较,似乎唐朝的皇帝比明朝的权力更大,想杀谁就杀谁?

04事实恰恰相反,而且也不光是李世民作为准开国之君比朱由校这种守成之主威望更高、更具威慑力的原因。

二凤看似非常铁血非常酷帅吊炸天的收拾了崔仁师,但回头就赶紧提拔了包括崔敦礼(高宗朝曾任侍中、中书令)在内的一大批博陵崔氏子弟作为补偿。而终唐一朝289年间,博陵崔氏共出了16位宰相,同时作为最为李世民所痛恨的士族门阀主心骨——七宗五姓,更是出了84个宰相,占总数的六分之一强。

你是皇帝,大家当然得给你面子,所以拿个崔仁师当出气筒给你使使,谁都不会介意。但你要是以为士族门阀软弱可欺而得寸进尺,把矛头指向博陵崔氏或别的家族,那可就没人跟你客气了。

还记得国势正隆的前隋是怎么一头栽进万丈深渊的不?

话说还没当上皇帝的李世民,在时人看来简直就是个“杨广ProMax”版。一样的天资过人,一样的权谋出众,一样的雄心勃勃,一样的擅于招揽人心,一样的为达目的不择手段……更重要的前者还是个千年不遇的无敌统帅,横扫天下如卷席,视万千豪杰如草芥。这样的人要是当上了皇帝,谁扛得住?

武德九年八月二十八日(626年9月23日),也就是李世民刚当上皇帝20天、屁股还没把龙椅焐热的时候,突厥颉利可汗携20万大军突然兵临长安城下。猝不及防的李世民没有任何办法,最终只能屈辱的掏钱换取颉利退兵,签下了一纸堪称奇耻大辱的渭水之盟。

要知道在此之前长安作为全国首善之地的时间超过1500年,仅就防御外敌入侵方面的各种设施以及准备早就达到了登峰造极的程度。颉利想要奔袭长安,不仅要长途跋涉近千里,而且期间横亘着无数座坚城险隘,驻军更是数不胜数。每座城隘都够不擅攻坚的突厥人啃上个一年半载,怎么让人家用十几天的时间就打了个对穿?

关中以北的国防体系要是真的脆弱如纸糊,别说大唐了,什么周秦汉晋魏的早该亡一百回了,华夏文明早该绝种了,还能轮到颉利来当这个显眼包?

所以真相就很明显了。突厥人能赶在李世民最虚弱的这个时间点上搞突袭,一定是有人提供了最精准的情报。不仅如此,这个内应的能量还大到了足以让无数边军以及内地驻军对侵略者视若不见甚至同流合污的程度,在整个战争期间置身事外,束手旁观。

这个本事,李世民都未必有。但有一股力量想要做到的话,还真不费多大劲,那就是士族门阀——从汉末到两晋再到南朝以及隋,几乎所有的汉人王朝兴覆的背后,都能看到世家豪族明晃晃伸出的黑手,大唐为什么不能成为下一个?

所以渭水之盟后看似二凤同学用了不到三年就一雪前耻灭了东突厥,还把颉利抓到长安天天给自己跳舞,好像是出了口恶气。但对内呢?从前眼高于顶、从来都是用鼻孔看人的大唐秦王殿下,突然间就变得和蔼可亲而且特别好说话了起来,还成了以“虚心纳谏”而闻名的史上皇帝第一人……这他母亲的对劲吗?

不对劲又能咋整?我们的史书、教科书什么的都说士族门阀崛起于魏晋、兴盛于南北朝、衰亡于隋唐,甭管这话是真是假,哪怕一个日落西山的高门世家,英明神武如二凤又敢拿他们怎么样,还不得陪着笑脸伺候着?

哪怕李家已经做了二百多年皇帝,唐文宗李昂替太子李永向荥阳郑氏求婚,却被宰相郑覃一口回绝。最后人家宁可把宝贝闺女嫁给一个崔家的九品小县尉,也瞧不上那个看上去光鲜无比的太子妃,李昂能干的也唯有无能狂怒,吐槽下“我家二百年天子,顾不及崔、卢耶”(《新唐书·卷一百七十二·列传第九十七》)之类的废话。

从李世民的凌烟阁二十四功臣到追随李晔诛宦官、伐藩镇的主力干将,想从中找出个正经八百的非豪门大族出身的,基本上难于登天。就这,你不陪笑脸哄着、捧着,还能咋滴?

05这样的皇帝当起来,显然是相当憋屈的,甚至可以说是坐以待毙的。哪里有压迫,哪里就有反抗,皇帝当然也不例外,而科举就是他们试图打破贵族权力垄断的最有力的武器。

但很可惜,这根本没用。

因为士族门阀垄断得最厉害的,从来不是土地、人口甚至是权力,而是知识和教育。当弘农杨氏因一部《欧阳尚书》就能传家数百年并备受世人尊崇,当长安坊市里的一本《论语》能卖到相当于今天五千元一本的天价时,就已经注定了哪怕二凤强令非科举不得为官,他的朝堂里照样会乌泱泱的挤满各种高门大姓家的子弟。

况且,他敢下这样的命令吗?

然而,对两宋的赵家皇帝以及其后的各姓皇帝来说,这个问题根本不存在。因为士族门阀,早已经被黄巢和朱温等晚唐军阀联手从肉体上消除殆尽了。

这像个巨大的讽刺——在中国的历史上,许多问题之所以无解,就在于文明的手段无效,非文明的办法却能让百病顿消。就像朱由检豁出脸皮不要苦苦哀求,却连区区20万两银子的军费都借不到。而李自成只需要花笔小钱打造了五千副夹棍,就轻轻松松的从大明的京官老爷手里“借”到了(据说)七千万两的巨款。

所以并非科举有多大的魔力,能打破那道曾经坚不可摧的阶级壁垒。仅仅是因为筑起这道壁垒的人,被晚唐的武夫杀光了而已。士大夫趁势而起,又利用科举拆掉了武夫的骨头,然后踩在“恩人”的尸体上走向了权力的巅峰。

这又是个巨大的讽刺。

以士族门阀为代表的贵族传统的消失,意味着在过去数千年里用于构筑统治秩序的知识体系、教育体系、人才选拔体系统统土崩瓦解,所有人都不知所措。因此从晚唐到两宋,区区百年间各种政权走马灯似的你方唱罢我登场,一切都混乱不堪。以往改朝换代的高端局变成了“天子,兵强马壮者当为之”的低端戏码,这谁受得了?你把杨广、李世民穿越到这个时代,曾在他们眼里面目可憎的士族门阀,都会变得眉清目秀起来。

而北宋之所以没成为五代后的第六代,控制住了兵权是一方面,另一方面就在于赵匡胤和赵炅这哥俩捡起了科举这个早已不算新鲜的玩意,重新构筑了一套新的统治秩序。

简单说,就是我承认光靠皇帝维持统治是不可能的,必须跟人结盟、找人打辅助。找谁呢?士族门阀完蛋了,那就找庶族地主,也就是士大夫。当然“士大夫”这个高大上的头衔也不是谁都有资格顶上的,你必须而且只能去考科举,才能成为这个阶级中的一员。

同时为了防止科举制造出新的士族门阀,还规定非科举出身的正牌进士不能出任实职。其实像袭爵、门荫、举荐之类的世袭官在宋元明清从未绝迹,但只要你没过科举这一关,就只能领份俸禄任份闲差,当个富贵闲人,权势什么的就别想了。

而作为被贵族压制了数千年不得出头的士大夫(即前文所提到的寒族。请注意,寒族可跟贫寒或普通百姓没有半毛钱的关系,而是指没出过牛批祖宗的家族,大多指有钱或在地方有一定势力的地主、商人阶层),一朝趁着科举的东风“翻身农奴把歌唱”了,就非常自觉而且非常拼命的维护这个安身立命的看家宝贝。

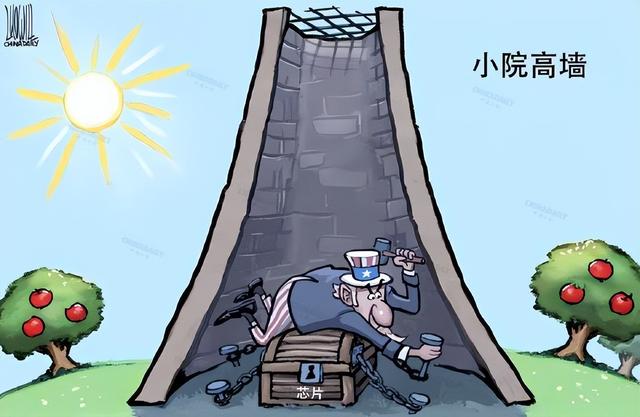

简单说,其主要思路跟如今某国的打法类似,就是深挖护城河并筑起小院高墙。

在具体措施方面,首先就是严格限制参加科举的资格。一开始,情况还挺正常,只有像奴隶、罪犯、倡优、皂隶(衙役)、仵作等贱籍及其三代子孙不得报考,当然女人、残疾人肯定没资格,僧道等出家人和外国人更不行。随着科举的重要性日趋凸显以及士大夫利益集团的日趋巩固和壮大,参考资格也随之日趋收紧。比如在清朝,还出现了“冷籍”这么个专门的限制,啥意思呢?就是只要你往祖上数三代以内没有过参加科举考试并取中的记录,就算是冷籍。只要被划入这个群体,想要参考就必须接受额外的考察,并承受广泛的质疑,想要取中基本上难如登天。

光绪二十年(1894年)的状元张謇就是个典型的例子。张家世代务农,但祖上无人取得过功名,这就导致虽然张謇天赋出众,仍被划为冷籍,科举基本无望。后来经高人指点,张謇冒名如皋一户张姓人家的子弟参加考试,16岁即考中状元。眼见这个不起眼的农家少年秒变聚宝盆,那个张姓人家开始以冒名相要挟不断向他索要钱财。因其太过贪得无厌,后来张謇拒绝勒索,遂被告上公堂,要求革去其功名。这个案子一打就是数年之久,从县里打到府里再到省里,最后直到朝廷。幸亏时任礼部尚书惜才,允许张謇重填履历、恢复原籍,才算罢休。

但被官司拖累以及外界的压力让张謇身心俱疲,状态一落千丈,数次乡试不中。直到41岁时参加为慈禧六十寿辰特设的恩科才拔得殿试状元,一举成名。

除了要堵住普通百姓突破阶级天花板的路,士大夫更警惕的是昔日的老冤家。不过老贵族早死绝了,他们如今针对的则是宗室和外戚。

话说在两宋时,不但宗室能参加科举,连公公都行,也是神奇。而且期间还出过一个神人,那就是宋徽宗赵佶的第三子赵楷,直接考中了状元:

“熙宁间,始命宗室应科举;大观间,内臣有赴殿试者;政和八年,帝子亦赴殿试。宗子及第,始于令铄;内臣及第,始于梁师成;亲王及第,始于嘉王楷。故事:有官人应举谓之锁厅,例不作廷魁。戊戌榜,嘉王第一人,登仕郎王昴第二人,颜天选第三人,上宣谕:‘嘉王楷有司考在第一,不欲以魁天下,以第二人为牓首。’锁厅人作廷魁,自王昴始。”(《萍洲可谈·卷一》)

但到了明朝,老朱出于面子考虑以及被文官一通忽悠,就立下祖训严禁宗室、外戚参加科举。万历二十三年(1595年)时因宗室数量日趋庞大及生计问题,朱翊钧考虑允许部分宗室参考,但受文官坚决抵制实际上并未落实。直到崇祯四年(1631年)朱由检才强推宗室参考,但其实没起到任何作用,毕竟很快连大明都没了。

清朝一开始全盘照抄明朝作业,宗室自然也是不能参加科举的,还给加上了个“以骑射为本”光鲜借口。后来康雍乾逐渐发现这事不怎么对劲了,立场开始松动,但阻力依然巨大,宗室参考时停时续。直到嘉庆四年(1799年)正式重启宗室科举,而且还公开作弊——宗室的考试内容简化且录取比例更高,但必须加考骑射,形成“文武双考”的模式。

06在人为抬高科举门槛、限制参考资格的同时,士大夫还在考试的公平性、正规化方面费尽了心思。

在唐朝的时候,科举不但可以公开作弊(比如行卷),而且考试往往流于形式,通常是在考前各方大佬就已经把名额瓜分一空,沦为各方ZZ博弈的工具。

但从宋朝以后,情况就完全不同。从考试的保密到防作弊等各方面的制度严密到登峰造极的程度,哪怕仍不能完全杜绝舞弊,但也可以说在人才选拔的公平、公开、公正方面可以吊打今天世界上的绝大多数国家。

科举考试科目的变化,在某种程度上就印证了这一点。

其实从唐朝起,经义、诗赋、策论等科目就已经出现在科举考试当中。只不过限于条件,考官无法面面俱到,所以只能重点“照顾”其中个别的科目,并以此为主决定考生最终的命运。

通常来说,经义这一科都是用来卡考生下限的。只有这一科合格,考生才有资格入考官的法眼,从而进入选拔的行列。这一点,从隋唐到明清基本没有变化。

保证了下限,下一步做的就是拔上限了。那选拔的标准是什么?开始是诗赋,但从宋朝开始,策论逐渐取而代之,到明清时更发展为让一些人深恶痛绝的八股文,成为考生能否取中的唯一标准。

这个变化合不合理?客观的说,是不合理的,但却是个不得不做出的选择。

毕竟在那个只有文科的时代,要考察一个人的智慧、反应、格局、文字功底以及思维的开阔度等方面的能力,有什么是比让他限时限题作首诗或赋更有效的办法呢?而考策论则完全不同,要知道考生中的绝大多数是没有从政经验的,哪怕是王安石、张居正在未经仕途上的千锤百炼之前能有什么切实可行的真知灼见?大多是人云亦云或纸上谈兵罢了,如何能选出真正的人才?

北宋就是个最明显的例子——在王安石变法之前,所有的进士都是考诗赋考出来的,结果名臣良相辈出,简直让人眼花缭乱。而用策论考出来的进士基本在徽宗朝才爬上了宰执之类的高位,并垄断了南宋官场,结果如何?奸佞辈出,废物遍地,至今仍让人吐槽“北宋无将,南宋无相”。

明清就更不用说了,不要说跟汉唐那灿若星河的全明星阵容相比,就算跟同样是科举考出来的宋朝对照一下,整体素质也出现了明显的下降。

再怎么说,人家宋朝的官就算也有“三年清知府,十万雪花银”的,也没到无官不贪的程度吧?

而之所以会出现科举越正规,选拔出的人才素质越低这种怪现象,一方面就与前面说过的考试内容的变化有关。考诗赋要的是天赋,考策论尤其是八股文你拼命背书做题就行,勤能补拙了,考出来的人水平能一样吗?再一个就是“扩招”的影响——开元元年(713年)一次录取了77个进士,创终唐一朝的最高记录,平常每次也就录个20~30人而已。到宋朝科举一统天下,缺官就缺得厉害了,只能“掺水”,就是扩招。两宋319年录取进士超过两万人,每科约170人,明朝更是水到每科近300人的程度。清朝稍逊,每科新鲜出炉的进士也有240人。

这就有点像今天的大学扩招,高考录取率从最初的个位数一口气窜到差不多人人有学上,导致的结果就是毕业生素质普遍没法跟三四十年相比,大学生的含金量也一降再降。

但没办法,扩招是社会发展的需要,科举也一样。而且什么玩意越正式越规范,也在某种程度上意味着越保守越僵化,形成新的利益壁垒,所以各种幺蛾子也就越来越多。

不光是科举,啥玩意都一样。

评论列表