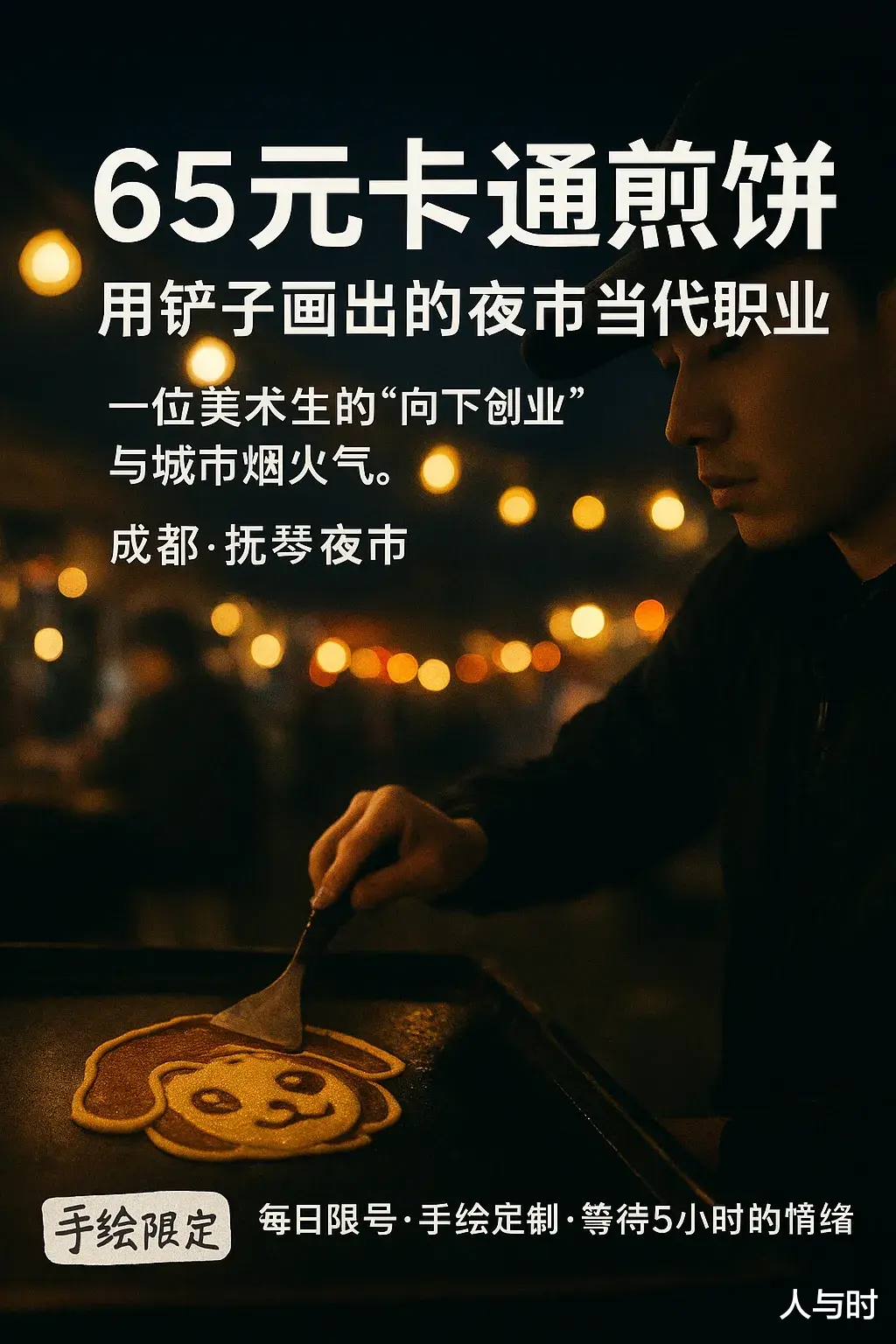

2025年8月,一位"95后"美术生在成都抚琴夜市支起了一个小摊位。三个月后的10月中旬,这个摊位吸引了全国各地的人群。他们甘愿在秋日的夜市排队5小时,只为了买一个卖65元、需要30分钟才能制作完成的煎饼。

这不是关于食物的故事。这是关于一个时代的故事——关于年轻人如何在内卷的就业市场中寻找出口,关于消费者如何在物质极度丰富的年代渴求精神共鸣,关于城市如何在烟火气中重新找到活力。

从教培焦虑到夜市自由曾雅鑫的职业轨迹几乎是那个时代许多美术生的缩影。这位"95后"在教培机构工作了多年。那些年,她每天的工作节奏被课程安排、家长沟通、绩效考核紧紧束缚。教培行业在2021年的"双减"政策打击下陷入剧烈震荡,无数从业者面临着职业前景的不确定性。

但她没有选择跳槽到另一家机构,或者转向在线教育。相反,她做了一个在同龄人看来可能显得"不理性"的决定:离开这个行业,去成都的夜市摆摊。

在某个逛夜市的下午,灵感突然降临。她看到了一个可能性:为什么不能将美术专业与日常食物结合?为什么不能让一个煎饼成为"画布",让一根铲子成为"画笔"?

这不是一时兴起。在做出决定前,曾雅鑫用了一个多月时间在家里默默练习。每一笔、每一个细节、每一次火候的把握,她都反复打磨,直到她确信自己能够在铁板上"画"出栩栩如生的动漫人物。这种对细节的执着,正是她从美术专业中养成的职业素养。

这一刻,"向下创业"完成了。但这个"向下"的含义需要重新定义。

她没有放弃自己的专业优势,反而是找到了一个被忽视的交集——在低门槛的行业中嵌入高精尖的技能。这不是妥协,而是一种创意的降维。

教培行业的她,被焦虑和KPI束缚;夜市的她,用美术为普通的食物赋予了艺术生命。

这种"机会型创业"在年轻世代中变得越来越常见。他们不再被传统的职业等级制所驾驭,而是主动寻找那些被主流忽视、却蕴藏着创新空间的缝隙。

有人在小红书上靠分享日常美学月入十万;有人在直播间将非遗手艺变成了爆款商品;还有人像曾雅鑫一样,在夜市里用铲子重写了自己的职业故事。

一位顾客曾评论说:"美术生新的就业方向。" 这句话听起来很轻松,但背后反映的却是一个严峻的事实——高等教育的人才供给与传统岗位的需求严重失配,年轻人被迫重新思考"什么才是有价值的工作"这个根本性问题。

五小时的等待,买的是什么?10月18日下午,记者到达抚琴夜市时,煎饼摊周围已经围满了人。从下午四五点开始,队伍像一条蛇一样蜿蜒开来。

有人好奇地伸长脖子,试图从缝隙中看清楚铁板上正在进行的"创作";有人举着手机,用广角镜头记录这一刻;还有人紧握着取号单,计算着距离自己还有多久。

李女士下午两点就已经到达现场。等待了五个小时后,她终于排到了号。这意味着,她为了一个煎饼,付出了5小时的生命时间。

从经济学的角度看,这似乎是一笔亏损的买卖。5小时的时间成本,即便对于一位工薪族来说,也远远超过了65元这个价格。但李女士并不觉得这是浪费。相反,她说:"拿到煎饼的一刻,情绪价值拉满,觉得等待再久也值得了。"

这正是理解当代消费心理的关键。

排队不再仅仅是一种获取商品的手段,而成为了体验本身的一部分。在这5小时的等待中,陌生人之间开始了对话。

一个妈妈可能在队伍中认识了另一个带孩子来的父亲,他们交换了对动漫人物的看法。一位来自外地的游客在排队时拍下了视频,稍后会作为"打卡地标"分享给朋友圈的200个联系人。

排队创造了一个社交场景。每个排队的人都不再是孤立的消费者,而是某个集体经验的参与者。

他们排的不仅仅是队,而是在参与一个"文化事件"。这个事件给了他们可以向朋友炫耀的素材、可以参与的讨论、可以获得的身份认同。

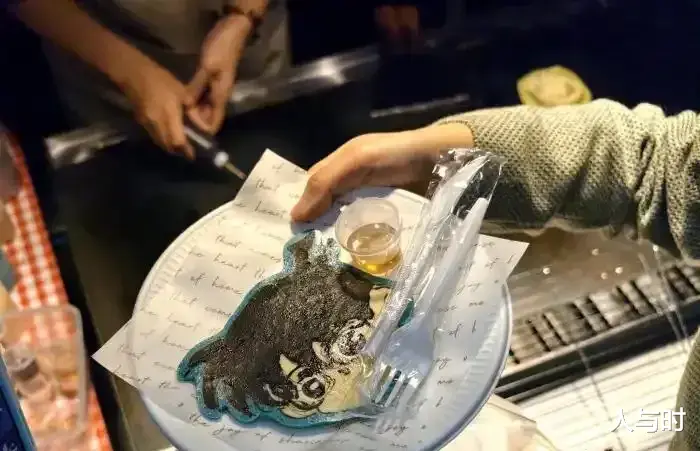

这就是为什么当摊主冯先生介绍说"目前每天限号60个"时,这个限制本身反而强化了商品的稀缺性。"我原本想直接吃掉,但后来还是决定保存下来。"

李女士的女儿最终没有立即咬下那个煎饼。她意识到,这个煎饼已经超越了食物的范畴——它成了一个可以被记录、被珍藏、被转发的对象。

传统的商业逻辑认为,提供商品就是满足需求。但卡通煎饼摊做的是反向操作:通过制造稀缺、延长等待、强化氛围,它将一个再普通不过的早餐食物升级成了一个"情感容器"。

消费者为这个容器支付的65元,真正买的是拍照发朋友圈时的那一刻快乐、是女儿犹豫着要不要吃掉时的那份舍不得、是"我排队5小时只为了一个煎饼"这个故事本身。

情绪溢价:从"必需品"到"悦己品"在北京、上海这样的一线城市,"情绪消费"已经不是新鲜概念。一杯咖啡可以卖到80块,只因为它出自某个网红咖啡馆;一个毛绒玩具可以炒到几千块,只因为它被冠以"潮玩"的名号;一条围巾可以定价为常规商品的十倍,只因为它来自某个设计师的限量系列。

卡通煎饼的走红,则标志着这种"情绪溢价"的消费逻辑正在向二三线城市渗透,甚至向食品这个最基础的消费品类渗透。

一个有趣的对比是:抚琴夜市的普通煎饼摊,一个煎饼的价格是5块到8块钱。但曾雅鑫的定制款可以卖到65块——这是价格的8倍到13倍。是什么造就了这种价格的悬崖?

表面上是美术。她用巧克力勾勒框架,用鸡蛋、牛奶、蔬菜和水果汁作"颜料",在煎饼上绘制出了动漫人物的形象。制作一个简单的图案需要10分钟,复杂的需要30分钟。这种手工定制本身就具有了稀缺性。

但更深层的是情绪。曾雅鑫的每一个顾客都能在定制的角色中看到自己的影子。那是他们喜欢的歌手、追过的番剧里的角色、或者是某段记忆中的缩影。

当李女士定制了自己喜欢的歌手的卡通形象时,这个煎饼就不再是食物了,它变成了一个符号——关于品味、关于热爱、关于"有人理解我"的符号。

在这个过程中,经济的逻辑被打破了。如果从纯粹的营养和饱腹感来计算,65元的卡通煎饼和5块钱的普通煎饼是等价的。但当我们加入了"定制"、"独一无二"、"被看见"这些因素后,价值的计算方式彻底改变了。

这种转变反映的是一个社会心理层面的深刻变化。经济学家将其称为"情价比消费"——消费者越来越看重商品背后的情绪价值,而不仅仅是功能价值。

在物质极度丰富的年代,满足基本需求已经不是消费的主要驱动力。人们开始为那些能够给予精神满足、审美认可、身份确认的商品买单。

一个65岁的中老年人可能无法理解为什么要花65块买一个煎饼,但一位90后或00后消费者可以轻易地想象出那个场景:在镜头前举起那个手工绘制的煎饼、拍一张精心构图的照片、配上一句文案、发到社交媒体上。这个行为本身已经成为了一种生活方式的表达。

而曾雅鑫恰好抓住了这一点。她不是在经营一个煎饼摊,她是在经营一个关于"美"和"被看见"的体验。

规模化的悖论:手艺人的真正困境每天限号60个,从下午5点做到晚上11点,偶尔会有顾客中途放弃,实际制作可能在50多个左右。一天的营收在1000元出头。按照这个速度,曾雅鑫一个月可以赚取3万元左右的收入。这对于一个摆摊创业者来说,已经是相当可观的成绩。

但这个数字的背后隐藏着一个难以绕过的困境:规模化。

每一个卡通煎饼都需要曾雅鑫亲手绘制,这决定了产能的天花板。即使她每天从下午五点工作到凌晨,即使她放弃所有休息日,每月最多也只能制作2000个左右的煎饼。在这样的产能限制下,她永远无法像一家连锁快餐厅那样进行大规模复制和扩张。

冯先生在采访中说:"或许未来也会考虑招有美术基础的员工。" 这句话透露出的,既是对未来增长的憧憬,也是一种深深的顾虑。

如果招员工,就意味着要标准化和模块化。需要明确的流程、可复现的技巧、统一的质量控制。这意味着每一个煎饼可能都会变得"有点像",而失去那种独一无二的、带着创作者个人气质的温度。一个由曾雅鑫亲手绘制的煎饼和一个由她的员工绘制的煎饼,消费者是否还能感受到同样的情绪价值?

这正是许多小众手艺人面临的真正困境。他们的竞争力来自于个人的专业技能和审美,但这种竞争力恰好是最难以规模化的。

一旦进行规模化,就必然面临品质的稀释。而品质的稀释,往往会导致消费者的流失——因为消费者最初选择这个品牌,正是因为它的"非标准化"。

这不是简单的商业模式问题,而是一个关于"何为真正的成功"的哲学问题。从传统商业的角度,成功意味着增长、扩张、品牌连锁化。但对于一个创意工作者来说,成功可能意味着保持初心、维持品质、哪怕销量永远有限。

城市烟火气的新想象在社交媒体的热浪中,"成都夜市"曾一度成为了一个神话般的符号。它代表着某种"真实的生活感"、某种"不被资本完全驯化的自由空间"。在流量争夺激烈的互联网生态中,夜市成为了一个稀缺品——一个还保留着人与人直接接触、还散发着烟火气的地方。

曾雅鑫选择在夜市创业,不是偶然的。她看到的是,在这个被各种APP优化得越来越"精准"的消费时代,有一群人渴望一种不同的体验——可能是带着孩子在夜市漫步的家长,可能是为了打卡而特意飞到成都的游客,可能是想要逃离办公室压力的上班族。

卡通煎饼摊的走红,实际上标志着夜市经济的一种升级。过去,夜市经济被视为低端的、临时的、勉强糊口的行业。但现在,越来越多像曾雅鑫这样拥有专业背景和创意能力的人开始进入这个领域。他们带来了新的审美、新的运营理念、新的消费体验。

这正在悄悄改变夜市的定义。它不再仅仅是为了满足基本生活需求的地方,而开始成为一个"创意孵化器"、一个"城市文化体验区"。在抚琴夜市,曾雅鑫的煎饼摊旁边可能还有其他创意小摊——也许是某个手工甜点师傅、也许是某个古着收藏家、也许是某个民谣歌手。他们共同构成了这个夜市的独特魅力。

但这种升级也带来了新的问题。当夜市被过度商业化、被过度消费、被过度流量化后,它原本的"烟火气"是否还能保留?当排队成为了表演、当打卡变成了目的、当消费体验被精心设计而失去了随意性后,我们到底还在消费什么?

未完待续的思考站在10月的成都夜市,看着那个卖65元卡通煎饼的小摊,许多问题都还悬而未决。

曾雅鑫会不会选择规模化?如果选择,她会如何在保持品质和实现增长之间找到平衡?如果不选择,她能否在有限的产能下维持这份事业的长期活力?

这个现象代表的"向下创业"浪潮会持续多久?那些拥有高学历和专业背景的年轻人,是在主动寻找自我价值的实现,还是在被迫接受社会现实的妥协?

而对于消费者来说,这种"情绪消费"的热潮最终会导向何处?我们为情绪买单的行为,是在追求真正的生活品质,还是在参与一场集体的虚拟狂欢?

或许这些问题都没有标准答案。但卡通煎饼摊的火爆本身,已经是一个信号——关于时代、关于选择、关于在巨大的社会变迁中,年轻人正在以各种方式重新定义"什么才是有意义的工作"、"什么才是真正的幸福"。

而这,正是这个故事真正的价值所在。