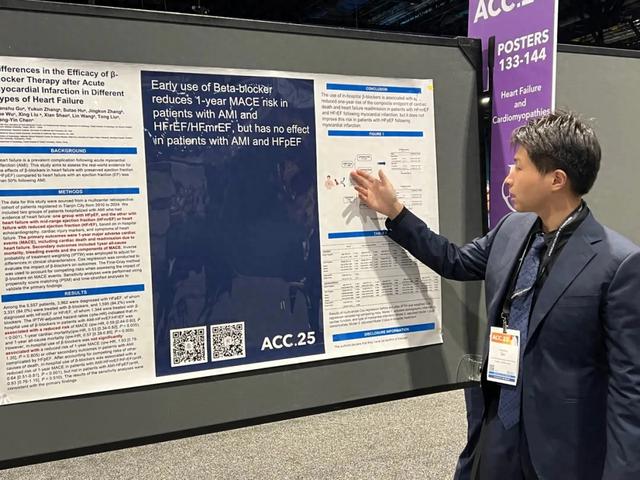

2025年3月29~31日,第74届美国心脏病学会年度科学会议(ACC.25)在美国芝加哥举行。天津医科大学第二医院陈康寅教授、刘彤教授团队于大会发表了一项“Differences in the Efficacy of β-blocker Therapy after Acute Myocardial Infarction in Different Types of Heart Failure”研究,提供了β受体阻滞剂对急性心肌梗死后不同类型心力衰竭的患者预后疗效的真实世界证据。项目研究者顾天舒博士代表团队在ACC大会进行报告。

图1. 顾天舒博士在现场进行报告

研究背景

心力衰竭是急性心肌梗死 (AMI) 后常见的并发症。本研究旨在评估β受体阻滞剂对AMI后射血分数保留的心力衰竭 (HFpEF) 和AMI后射血分数低于 50% 心力衰竭患者的疗效差异的真实世界证据。

研究方法

本研究数据来源于天津健康医疗大数据超级平台冠心病专病数据库,回顾性纳入自2010~2024年在天津市多个中心首次因AMI住院的患者。根据院内经胸超声心动图射血分数结果对患者进行分组:一组为AMI后HFpEF患者,另一组为AMI够射血分数轻度减低心力衰竭(HFmrEF)及射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)患者。主要结局是1年内主要心脏不良事件(MACE),包括心源性死亡和因心力衰竭再入院。次要结局包含1年全因死亡率、1年出血事件及 MACE的组成成分。采用逆概率治疗加权(IPTW)调整组间临床特征差异,通过Cox回归评估β受体阻滞剂对结局的影响。在评估β受体阻滞剂对MACE事件影响时,运用Fine - Gray方法考虑其他原因死亡导致的竞争风险。

研究结果

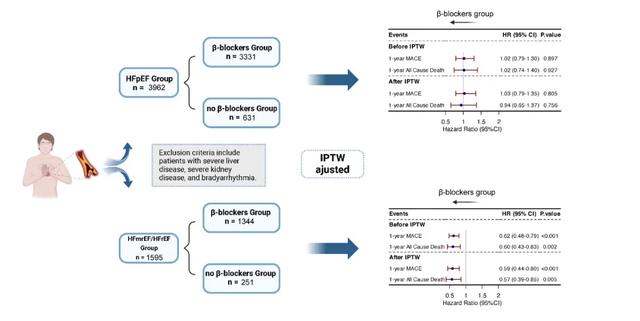

图2. 研究摘要图

在5557例患者中,3962例被诊断为AMI后HFpEF,其中3331例(84.0%)接受了β受体阻滞剂治疗;1595例(84.2%)被诊断为AMI后HFmrEF及AMI后HFrEF,其中1344例接受了β受体阻滞剂治疗。

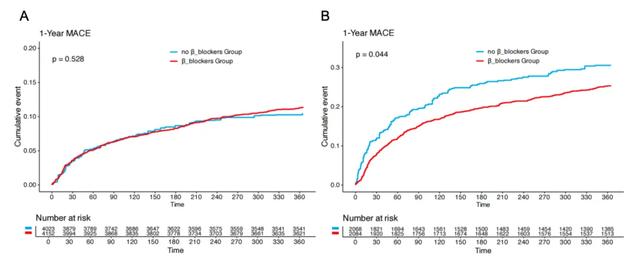

经IPTW调整后的风险比(iptw-HR)显示,在AMI合并HFmrEF/HFrEF患者中,住院期间使用β受体阻滞剂与降低MACE风险(ipw-HR为0.59 [0.44~0.80],P < 0.001)、1年心源性死亡(ipw-HR为0.53 [0.34~0.82],P=0.005)以及1年全因死亡率(ipw-HR为0.57 [0.39~0.85],P=0.005)相关。

然而,在AMI后HFpEF患者中,住院期间使用β受体阻滞剂与降低1年MACE风险(ipw-HR为1.03 [0.79~1.35],P=0.805)或其他次要结局并无显著关联。在考虑其他死因的竞争风险后,对于AMI后HFmrEF/HFrEF 患者,住院期间使用β受体阻滞剂与降低1年MACE风险相关(sHR为0.64 [0.51~0.81],P<0.001),但对于AMI-HFpEF患者则无此关联(sHR为0.93 [0.76~1.15],P=0.510)。

图3. 应用β受体阻滞剂的AMI后HFmrEF与HFrEF患者1年MACE事件发生率较低,而应用与不应用β受体阻滞剂的AMI后HFpEF患者1年MACE事件发生率无差异(A)在HFpEF患者中,应用β受体阻滞剂组(红)与不应用β受体阻滞剂组(蓝)的1年MACE累计事件发生率;(B)在HFmrEF与HFrEF患者中,应用β受体阻滞剂组(红)与不应用β受体阻滞剂组(蓝)的1年MACE累计事件发生率

研究结论

在心肌梗死后合并HFmrEF和HFrEF的患者中,住院期间使用β受体阻滞剂与降低心脏死亡和心力衰竭再入院的复合终点的一年风险相关;但在心肌梗死后HFpEF患者中,β受体阻滞剂并未能改善这一风险。

研究点评

在这项多中心回顾性研究中,陈康寅教授团队发现了在AMI伴HFpEF的患者中,入院应用β受体阻滞剂与1年MACE事件、心源性死亡、全因死亡、心力衰竭再入院、出血事件风险均无显著关联。而在AMI后HFmrEF/HFrEF的患者中,入院后β受体阻滞剂的使用可以降低患者1年的MACE、心源性死亡、全因死亡风险。且考虑心源性死亡以外的死亡原因的竞争风险后,入院后β受体阻滞剂的使用仍然会降低AMI-HFmrEF/HFrEF患者的1年MACE风险,也同样与AMI-HFpEF患者的1年MACE风险无显著关联。该研究为当前AMI后患者β受体阻滞剂的应用提供了二级预防策略的新见解,且对AMI急性期医疗管理起到了指导作用。

专家简介

陈康寅 教授

博士,博士生导师,天津医科大学第二医院党委书记,天津市河西区人大代表,国家卫健委冠心病介入培训基地导师,天津心脏病学研究所冠心病介入研究室副主任,欧洲心脏病学会专家会员(FESC),中华老年医学会青年委员,中国医院协会健康医疗大数据专委会常委,中国心血管病研究杂志编委。在临床工作中,擅长冠心病介入诊疗和心血管病危重症救治。研究方向为冠心病介入治疗和人工智能及大数据分析。曾在韩国高丽大学研修,第1作者在Circulation、JACC-Cardiovascular Intervention等国际知名期刊上发表SCI论著9篇,通讯作者发表SCI论著20余篇,获实用新型专利1项、著作权5项。获天津市科技进步二等奖2项。主持国家自然科学基金面上项目、天津市科委科技重大专项、天津市卫健委科技项目人才专项、天津市教委科研重点项目等课题6项。获得津门医学英才、TCT-AP杰出研究奖、长城优秀青年医师奖、天津医科大学十佳医生、天津医科大学优秀研究生导师、天津市五一劳动奖章获得者、天津市第五届人民满意好医生等荣誉称号。

刘彤

天津医科大学第二医院心脏科主任,天津心脏病学研究所所长,入选国家百千万人才工程,人社部有突出贡献中青年专家,享受政府特殊津贴。主要从事心房颤动、肿瘤心脏病学的基础与临床研究。现任中国中医药研究促进会中西医结合心脏疾病防治分会会长,中国医疗保健国际交流促进会心律与心电分会副主任委员,中国老年保健医学研究会晕厥分会副主任委员,中华医学会心脏起搏与电生理分会委员,国际心电学会(ISE)青年委员,FESC,FHRS, Current Cardiology Reviews杂志(SCI收录)主编。第一/通讯作者在JACC,Circulation Research, Cardiovascular Research等期刊表发表论文100余篇。承担国家自然科学基金项目6项,主编及主译专著10部,获天津市科技进步奖4项。

顾天舒

天津医科大学第二医院博士研究生在读,在导师陈康寅教授指导下从事心血管疾病真实世界研究、心血管疾病人工智能研究等,发表及参与中文核心期刊论文3篇、SCI论文9篇,参与省部级课题重大专项1项,于欧洲心脏病学会年会等国内外学术会议多次进行大会发言及壁报展示。