昆明行辕,前身为“委员长昆明行营”,由云南省政府主席龙云兼任主任,名义统辖滇黔军事,实际权力受中央制约。1945年改制后,职能扩展至协调绥靖公署及战区部队,但实际指挥权仍受中央掣肘。

行辕主任 龙云,彝族,云南人,陆军二级上将(1935年4月授予),滇军首领。

北平行辕,前身为“委员长北平行营”,1946年改组后驻北平中南海。名义上统辖华北五省三市,由李宗仁任主任,下辖第十一、第十二战区及绥靖公署。虽为华北最高官署,但各机关仍直接听命于中央,行辕无法有效调遣部队或干预人事。1948年李宗仁当选副总统后行辕裁撤,职权并入华北“剿总”。

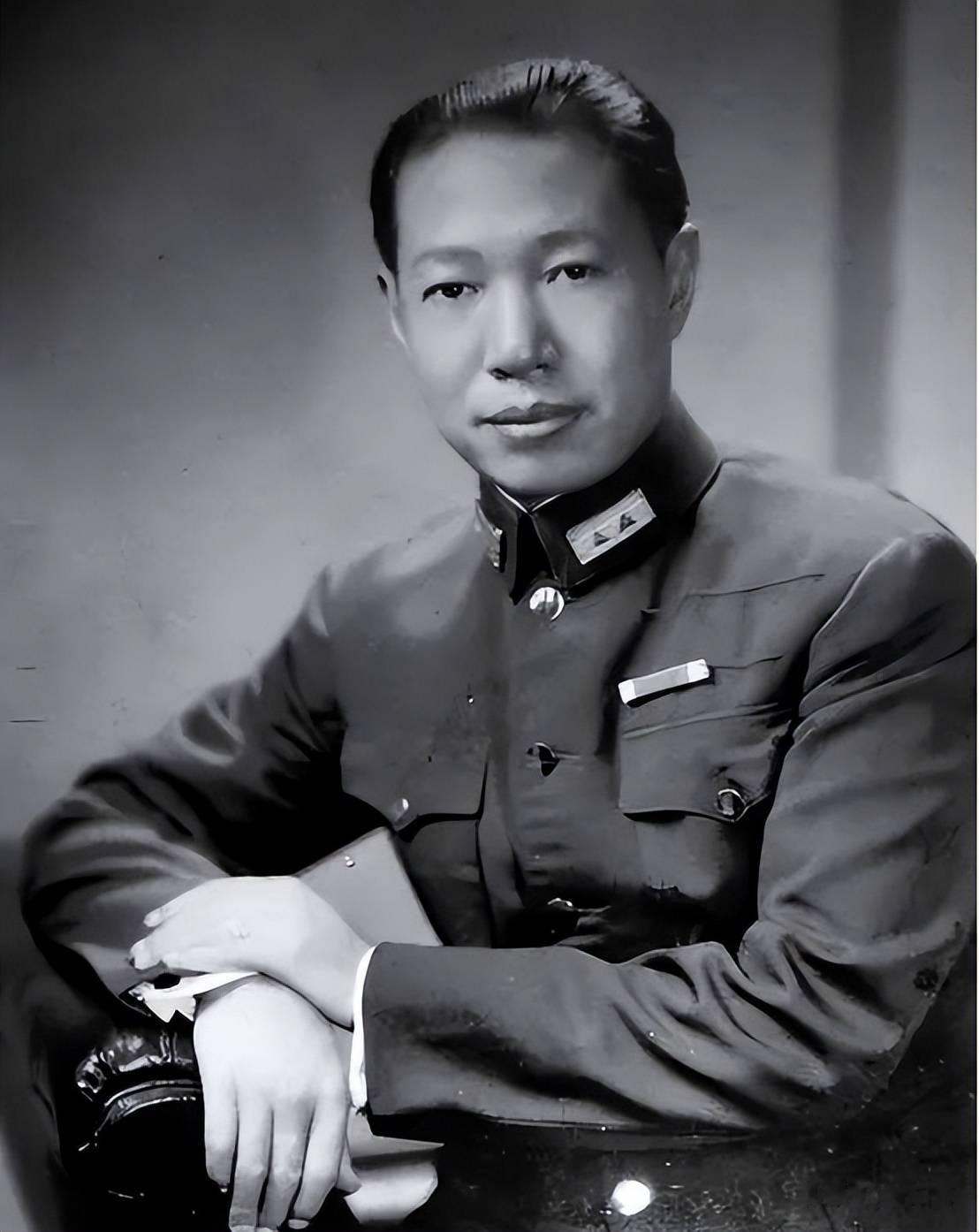

行辕主任 李宗仁,广西人,陆军一级上将(1935年4月授予),新桂系首领。

广州行辕,为华南最高军事指挥机构,首任主任张发奎。其核心职能包括接收日占区、整编伪军、维持治安及筹备军政重建,下辖第二方面军及广东绥靖公署,统筹粤、桂、湘、赣四省事务。1946年改组为行营,1947年再改绥靖公署,1949年随广州解放撤销。

行辕主任 张发奎,广东人,陆军二级上将(1945年10月晋升),粤军首领,依附于陈诚。

东南行辕,是国民政府军事委员会战时派出机构,由顾祝同任首任主任,其管辖范围涵盖第三、第七、第九战区,统筹华东、华南军事作战。下辖第二十三集团军(唐式遵)、第二十五集团军(李觉)等部队,核心职能包括协调战区联合作战、调配军政资源及执行军委会指令。1945年8月抗战胜利后,该行辕随战区撤销而裁撤。

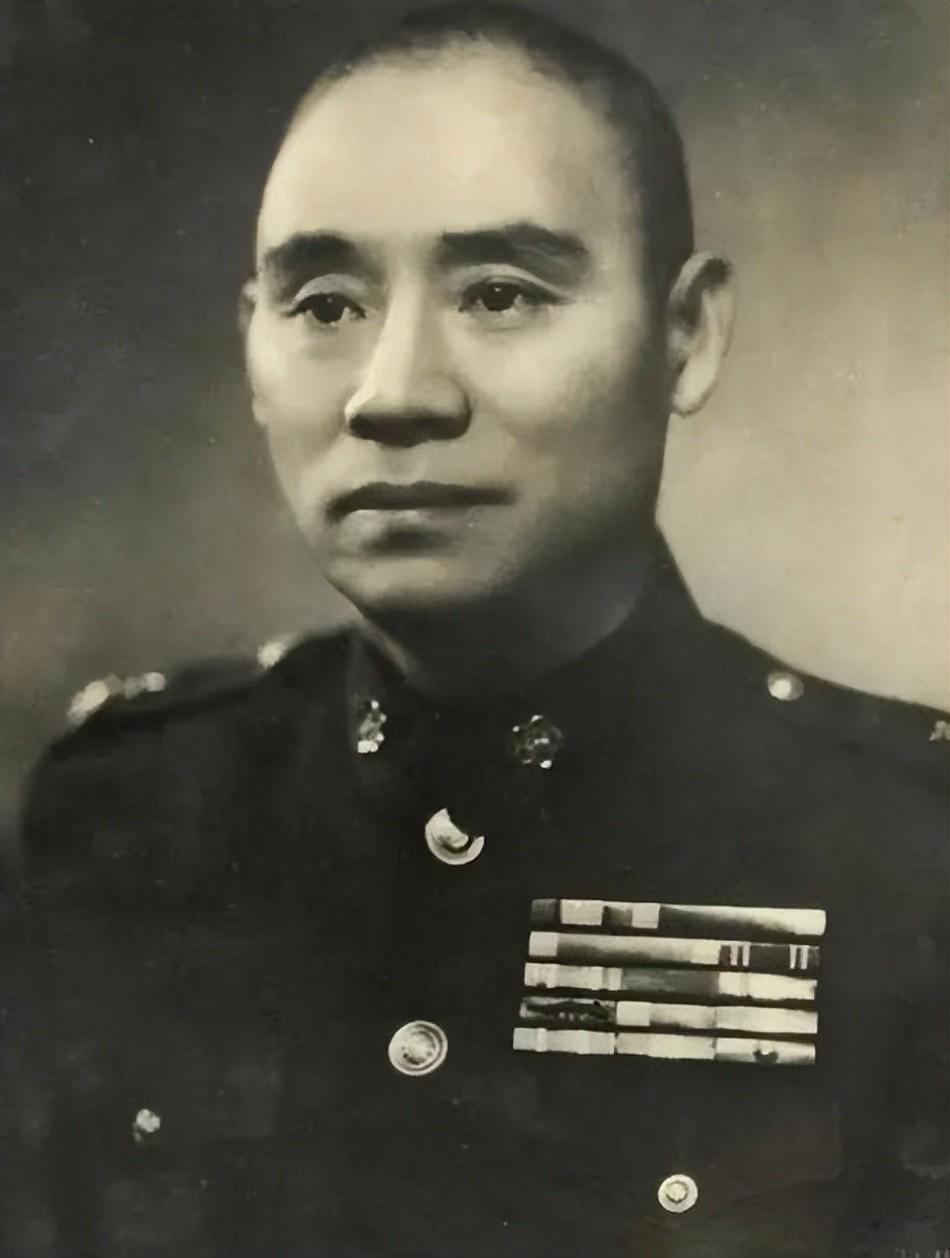

行辕主任 顾祝同,江苏人,陆军二级上将(1935年4月授予),蒋介石五虎将之首。

成都行辕,成立于1938年,主要负责指挥西南地区的军事行动。行辕主任由蒋介石兼任,实际由张群、贺国光等主持工作,统筹川、康、滇、黔等地的军政事务,协调抗日作战与后方建设。行辕下设参谋、政务、军需等部门,负责整训军队、调配物资、维持治安,并配合“川康经济建设计划”,推动西南大后方的稳定。1945年抗战胜利后,行辕职能逐渐弱化,1946年正式撤销。

行辕主任 张群,四川人,新政学系首脑。

西昌行辕,成立于1939年2月,全称“军事委员会委员长西昌行辕”,由张笃伦任首任主任,旨在监视地方势力刘文辉及云南龙云,强化中央对宁属(今凉山地区)的控制。行辕下设军政部第十一补训处等机构。行辕在抗战期间承担统筹军政、屯垦开发等职能,1945年蒋介石曾在此策划改组云南省政府。1949年国民党政权将其定为“反攻”大本营,后随局势崩溃而撤销。

行辕主任 张笃伦,湖北人,新政学系骨干。

东北行辕,前身为1945年8月成立的军事委员会委员长东北行营。其职能包括统筹东北各省行政、监督地方机关及指挥军事行动,下设政务委员会、经济委员会及作战、情报、补给等职能部门。行辕主任先后由熊式辉、陈诚担任,初期试图通过接收城市和铁路线控制东北,但因苏军撤离后中共势力迅速填补真空,国军陷入“困守点线”的被动局面。1947年后,陈诚虽推行局部改革,但未能扭转战略颓势,最终于1948年2月由卫立煌接任,同年5月行辕并入东北剿总。

行辕主任 熊式辉,江西人,陆军中将加上将(1937年9月授予),新政学系骨干。

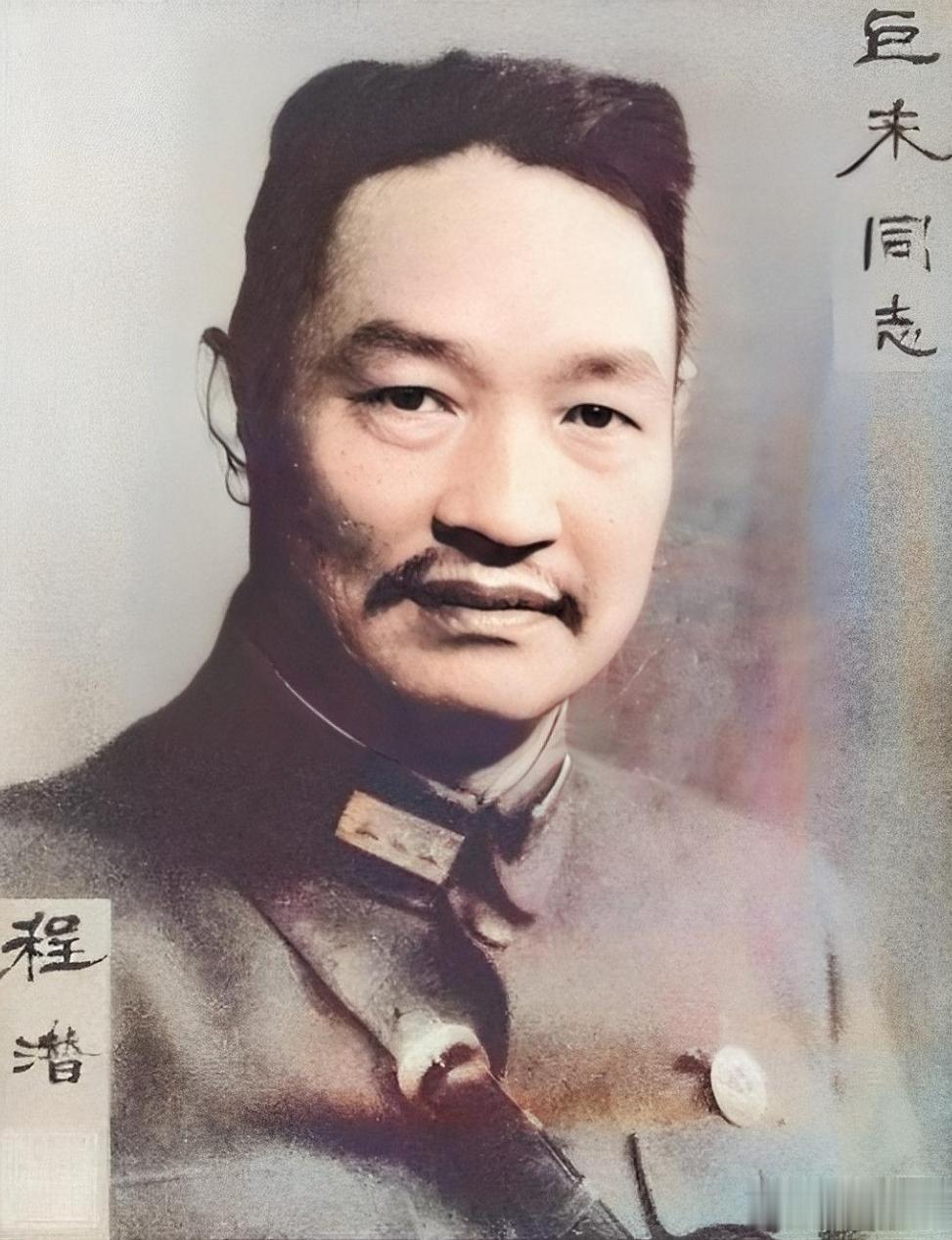

武汉行辕,于1946年3月由原第六战区司令部改组设立,全称“军事委员会委员长武汉行营”(同年7月改称“国民政府主席武汉行辕”),首任主任程潜。辖河南南部、湖北、湖南、江西全境,下辖第五、第六绥靖区及武汉警备总司令部。其核心职能为统筹地方绥靖、恢复战后秩序及协调军事行动,曾召开绥靖会议制定针对中原军区的作战计划。1946年后,行辕逐渐被边缘化,最终随国民党军事体系调整而裁撤。

行辕主任 程潜,湖南人,陆军一级上将(1939年5月授予),湘军及国民党元老。