五年,能改变什么?

看看这些数字:研发投入从2.4万亿飙到3.6万亿,基础研究经费猛增超70%。这不是冰冷的报表,而是一个大国向上攀登的足迹。

地基,打得越来越深

以前我们常说“卡脖子”,现在情况变了。在合肥的量子实验室,在深圳的基因研究所,在全国无数个实验室里,科学家们在啃“硬骨头”。钱,正流向那些短期内看不到回报的基础研究。这是一种远见——只有把地基打深,摩天大楼才能稳。

挑大梁的,成了年轻人

谁说年轻人只能打下手?现在,国家重点研发计划里,近一半的项目负责人是45岁以下的青年科学家。“天眼”团队平均年龄39岁,大飞机研制一线多是“80后”、“90后”的面孔。国家敢放手,年轻人就敢扛事。这股闯劲,正是中国科技最大的底气。

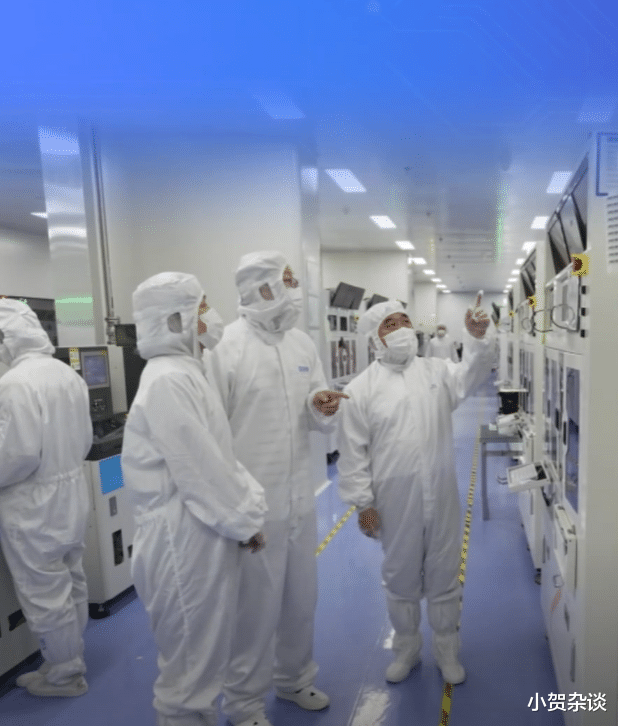

实验室和车间,离得越来越近

在苏州工业园区,一项生物医药技术从论文到产品只用了三年,如今每年救治数十万患者。这样的故事正越来越多。去年,全国技术合同成交额高达6.8万亿元,意味着更多成果跨越了“最后一公里”,真正转化为生产力。

三个变化,说清中国创新的路子

一看投入:不再只看眼前,更肯为未来投资。

二看人才:年轻人站上C位,活力迸发。

三看路径:从跟着跑到并排跑,甚至在不少领域开始领跑。

全球过半新能源汽车在中国跑,人工智能专利我们占全球六成……这些成绩不是凭空来的。它们源于持续的重金投入,源于对年轻一代的信任,更源于一条走得对、走得稳的创新之路。

五年铺垫,未来已来。这份答卷,够硬气!