十月之秋,虽说季候肃冷,却也应了万物丰收。十四日这晚,孔繁茂先生在微信上给我留言,我的新书已出版,明天给你送去,望请雅正。翌日上午,孔先生按址如约而至,将其新书签名赠上。其魁梧精干,且又亲和善谈,一如我印象中的文人形象。而在短暂叙谈之后,谦身而别,将书香留与我手心。

细究起来,我与孔繁茂先生交涉不深。初次结识是在今年仲夏,缘于几次“财慧自由”公众号中的文章交流,得知其笔名孔子新语,为保德县桥头镇石堎湾村人,为孔子第七十四代裔,从事金融工作。当时惊讶其不凡的个人经历与终日勤笔耕耘的毅力,品读之下为其渊博才学所折服,读后却也意犹难尽,不免会在文末留言,以求探讨一二。如此结缘,也就慢慢熟悉起来,在两月后的某日,孔繁茂先生在微信上与我说,准备申请加入山西省作协,并筹备出版个人文集,并询问我关于出版事宜与加入省作协的条件。我将所知尽数相告,并有幸做其申请加入省作协的推荐人。未久,孔先生发来讯息,省作协顺利加入,个人出版书号也将批复下来,我闻悉,甚为其喜。

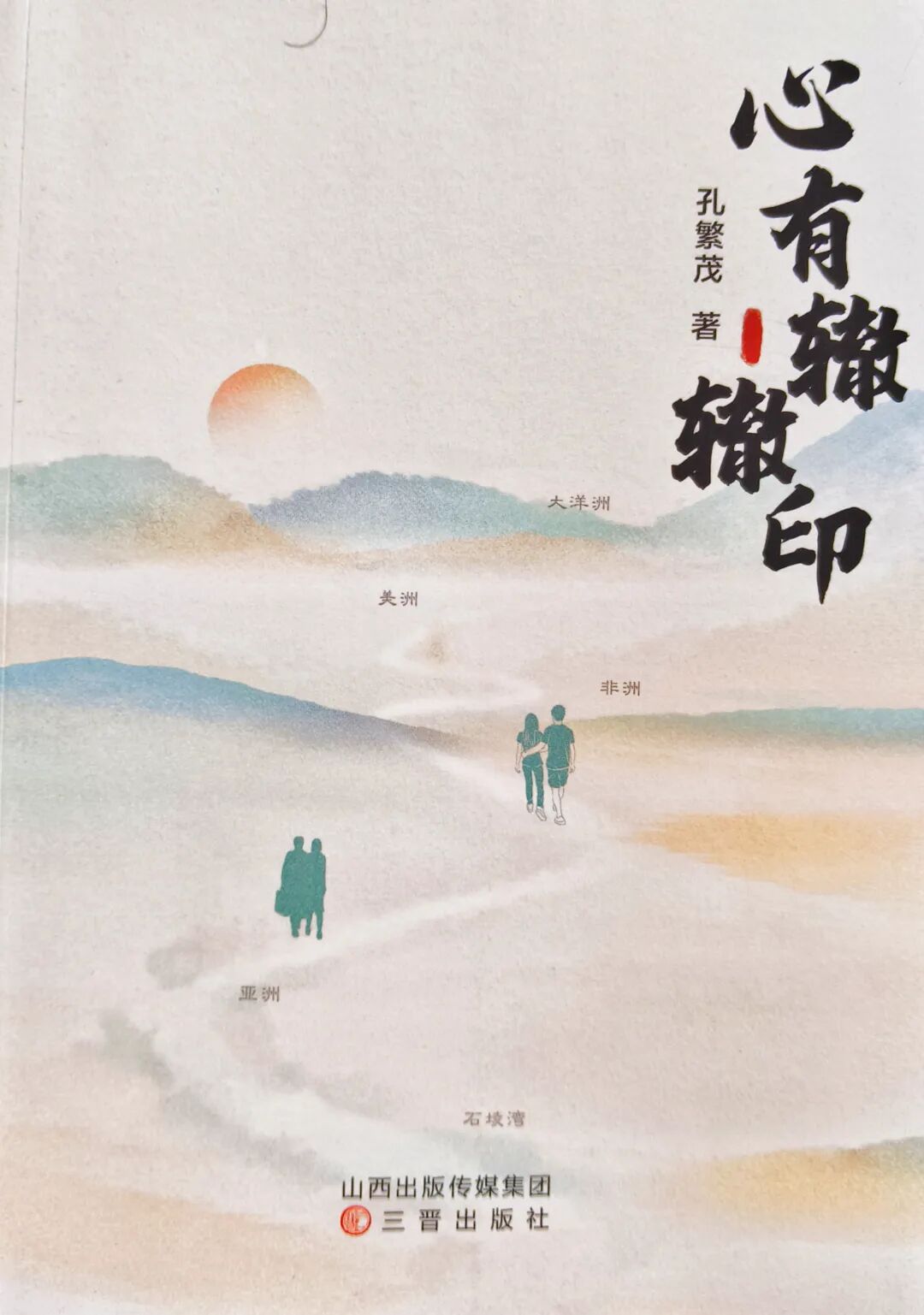

“再小的个体,也有自己的品牌;伟大的事业,终须平凡的累积”,这是孔繁茂先生笃信的人生教条,而用在其新书《心有辙辙印》上,也正恰如此。《心有辙辙印》是孔先生历经数年的心血之作,这本由三晋出版社出版的四十五万字的大作共分十四个章节,从序言“诗和远方”开始,依次分章有法,而又分节有序,其书盖文之广深,内容充沛之详尽,称得上是百科般的巨著。全书五百六十多页,精装大开本尤显厚实,特别是封面素雅流香,书名烫印考究,装帧设计精美,不管躺于书桌、还是捧于手中都能诱起人的读书兴致。

以“心” 为路,朝往精神的世界;以“辙印”为名,力求行路的真谛。《心有辙辙印》与其说是杂文集,更像是一本随笔集,将记忆的碎片拼接、将命运的激流切割、将风雨的人生落定、将时代的烙印打磨,作者试图用文字铺开整个世界、整个社会、整个人生的画卷,一面面呈现给读者。书名“心有辙辙印”,本身就是一种充满张力的核心意象。“辙印”,是行路的痕迹,意味着方向、轨迹与沉淀。它不光是浮光掠影的道道车迹,还是历经年轮与人生碾轧之后,镌入大地的深刻印记。

在如今,大抵写作人都愿付诸于热忱、贴身于生活,或用热爱生命般的语言随内心的起伏而写出自身的思想与感受,或用哲理去挖掘深层次的人生思考来鞭笞自己和警示他人,或用行路的经验和过来的累积来创造足以颠覆众人认知的智慧,或以追求满足为前提将所有观念扎深而决裂分离甚至批判现实的存在。当一切追求即时得到满足,所有唤醒的记忆就能复合时代。当一切的存在变得有了意义,那份从容面对世俗的喧嚣也能成为精神的净土。我想孔繁茂先生正是以此为喻心,欲将这本《心有辙辙印》构建成一条清晰可辨的、可通往自我深处的精神路径。

美国评论家哈罗德·布鲁姆说过,“阅读是通往灵魂深处的旅程”。书的价值,不仅在于其清雅隽永的文字,也在于为我们这个时代提供了一种珍贵的精神姿态,更为我们展现了一种向内深耕、于日常中勘探生命深度的生存智慧。细读孔繁茂先生《心有辙辙印》一书,与许多空谈哲理的文章不同,先生用笔情真意切,文字笃实,所述“辙辙印”都源自于生活,都曾深深的扎深过泥土。书中以分段式的手笔勾陈了往事、聚焦了时代、交织了亲情、沉淀了友情、淬炼了生活、升华了人生,在近五十年的空间长度里记述了数不尽的形象和看不尽的足印。在孔繁茂先生笔下,有山高水长的恩泽、有行旅世界的感知、有游学生涯的坚执、有道家修身的智远、有明哲窥见的悟真、有社会百态的视角,更有知行合一的回归。先生笔下的一朝一夕、一阴一晴、一茶一饭、一草一木,都已不是孤立的叙述个体,而是借物抒志、哲思感悟的群体意象。

所谓“时观青苔而悟卑微,听夜雨而感天地”,这种文之坚韧、这份文之洗心为著文言论之最高境界,足以让读者品清人世之时务,也足以让读者体悟人生之真味。“即物即理,即物即心”,世间万物之动变,阴阳消长之始终,在阳明心学中早已精括道明。如今大谈特论者不知凡几,立名著书者也比比皆是,但能继以优良传统,或承袭言明真理者,在高远的哲思中写出洞察世事的敏睿来的却是不多。如今的文章,我们不光需要“继往圣之绝学”的精卓,还需要那种不为迎合时代的真直,以及那种从生活中生长出来的可触摸的温度,而孔繁茂先生笔下,正是这样的文字。

“志于道、据于德、依于仁、游于艺”,儒家在两千年前就告诉我们如何为学、如何为道、如何为善、如何为德。道行在外,其修在己。欲求道行于天下,须先据守品德方可得道,以德为道,方可行道而不失道。做人写文亦是如此,以 “慢”为“静”,以“践”为“行”,长此以往,方能取得提升,才能“行”成自己的“道”。我想孔繁茂先生的《心有辙辙印》想必也是在这种“慢”的践行中累积起来的,也正是这种“心”与“行”合一,才能在人生道路上越行越远,才会在心灵中摆渡出月光,在他的行走的精神世界中留下深深的辙印。

一碗寻常粥,品出文火慢炖的烟火;一程不平路,走出跌宕起伏的人生。我们时常在匆忙的生活中忘记疲惫,忽略风景,甚至在有限的生命中随意丢弃记录美好的机会,而有幸上帝赐予了人类掌控文字的力量,借它来写景抒情,歌颂年复日往的流转事物,写出我们对于万物的好奇与悲悯。于是在某座城市某个黑夜某个房间,会有某个人与时间逆流而行,写自己在隐忍静默中的成长,写从乡土跨渡远洋,写自己从精神中获取丰盈,又写自己从辙印中最终选择了归航。

《心有辙辙印》有“感怀” ,有“灼见”,有“寻根”,也有“安顿”。在孔繁茂先生笔下,我们能感知一种浓郁的怀旧与追寻意念,而这种在漂泊中寻求定位和自我迁安的感受能与很多读者产生共鸣。在他的文中,我们看到了一幕幕熟悉的起伏的黄土高原、斑驳的老井屋墙、夜暮的炊烟乡途、雨后的田园背影等画面,而这些意象不仅是作者天命之年情感的所有寄托,更是整个时代的、整个群体乡愁的缩影。在我看来,孔先生试图想在急速的时代变迁中,为我们四处流亡的心灵寻到一处可以系缆的锚点,也为我们无处寄放的心灵寻找一方可以安顿的精神家园。

《心有辙辙印》是让读者明白,我们活着应知道自己是从哪里来,要往哪里去,那走出的每一道行程都有属于自己的辙印,那追寻的每一片天空都是自己的领地。而这本书中的“辙辙印”,既是孔繁茂先生漫漫人生路上留下的轨迹,更是其心路历程中的印记,它终究不会被时间所遗忘,定会在历久的岁月中笃定自然、清晰明见。

在孔繁茂先生的文中,有我们看似过时的传统与记忆,有我们曾经标榜底层身份的文化代码,还有我们曾面对未来所表现出的迷茫与彷徨,还有如今我们难以躲避身居物质漩涡的无措和困顿。通过孔繁茂先生的文章,让读者再次回溯了过去、唤醒了内心、指向了精神、慰籍了灵魂,从这个层面上来看,文字的价值远超了书的本身,正如作者所说,“那里存放着自己也说不清道不明的东西,也许就是最后的归宿”。

临窗而坐,掩卷沉思,《心有辙辙印》这绝妙的隐喻,又何尝不是我们的“行”程写照?每个人的生命都如同有辙的轮车,在有起伏的地平线上崎岖前行,只是行走的方向有别,深浅不一,但留下的辙印却消散不了。重要的不是你行了多远,而是是否能留下属于自己的辙印。我们说,读一本书如同在寻找一位故友,而一本好书更像是沙漠中的甘泉,能滋润我们干涸的心灵。顺着“辙辙印”,读我们自己的“心”迹,倘若我们也曾经历过,必然要回头看看那行过的旅程,那布满荆棘的灌丛里定会有属于我们的那束阳光。

读书要静心,品书要入心,对于作者的真诚,我们不要虚度文字,让它如实而优雅地触动我们的心灵,我想这种细腻的互动,会催发我们的修为与成长。合上书页,却仿佛又打开一扇心门。文字如泉,能洗去浮躁,给我们留下沉思与启迪,也会激发和改变我们对于生活的态度。我想,以这样的一本“辙辙印”的文集留与世间,无疑是有价值的。

最后,再次祝贺孔先生文集梓行。(作者:白永飞。简介:笔名白子、羽斐,1984年生,山西忻州人。大学本科,从事医疗工作。系中华诗词学会会员、中国诗歌学会会员、山西省作家协会会员。现任遗山诗社副社长兼秘书长、三关诗社编辑部主任。作品见于省内外各级刊物及网媒平台,并多次在国内各类征文赛事中获奖。)