“最后一公里的裂缝,往往不在路面,而在人心。”西柏坡红色教育基地的灰砖檐下,一批基层党组织党员干部屏息驻足,目光越过展板上的手写字迹,像越过七十五年的风沙。他们并非来补裂缝,而是来辨认裂缝的形状——群众诉求的暗纹、治理逻辑的断口、自身本领的缺角。当“服务群众最后一公里”被反复誊写,真正的考点却是:谁能把纸面经验译成脚底泥香。

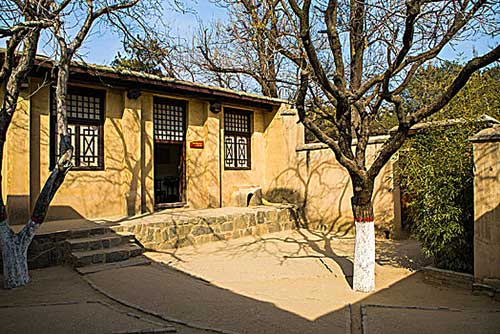

西柏坡红色教育基地

把“两个务必”折叠进行囊

山路蜿蜒,车轮碾起薄尘。折叠的是路程,展开的是考题。教员只抛一句:“务必保持谦虚谨慎,务必保持艰苦奋斗。”没有课件,没有话筒,声音却像钉子,一颗颗敲进耳廓。有人悄悄把这两句话写在笔记本最边角,像把钥匙插进锁孔——不是开启辉煌,而是开启自我质疑:当群众把“不容易”说成“不难”,党员干部有没有听出话里的颤音?

在“土改诉苦会”旧址听回声

旧屋低矮,梁木黝黑。讲解员停住脚步,让大家闭眼三十秒,想象当年村民蹲在地上的呼吸。睁眼后,他不让拍照,只让提问。“假如你是工作队员,怎么判断谁说的是真困难,谁说的是假哭穷?”沉默像墨汁滴进水杯,迅速扩散。有人回答“查土地册”,有人答“看手指茧”。讲解员摇头:“先把自己的偏见晾在太阳底下,再谈判断。”一句话,把“群众路线”翻译成可操作的生理反应——先让心跳减速,再让脚步向前。

西柏坡红色教育基地

破解“最后一公里”的方程式

返程的大巴没有歌声。窗外枣树一闪而过,像无数未解的问号。有人算过:从县城到最偏远的自然村,车程四十七分钟,信号三次掉格,快递两次退回,老人一趟医保报销需倒两趟班车。物理距离可测,心理距离难量。西柏坡给出的提示,不是增设窗口,而是把“窗口”拆成“口袋”——把政策揉成一张折页,装进村干部的口袋,再让这张折页在炕头、小卖部、田埂上自然展开。群众不跑窗口,窗口长在群众的生活纹理里。

让堡垒长在裂缝上

培训结束那夜,基地熄灯,院内只剩星空。有人发现:西柏坡的星空并不均匀,南侧明显稀薄——那是当年防空哨的灯火管制区。星光缺失处,正是警惕最高的地方。同理,“最后一公里”的裂缝,恰是堡垒最该扎根的缝隙。把支部嵌在快递取件点,把党小组绑在灌溉渠,把党员姓名写进村医的出诊箱,让堡垒不是建筑,而是随时能弯腰替人系鞋带的身影。

西柏坡红色教育基地

“回去以后,别急着汇报收获,先去把最难缠的那户走访一遍。”这是结业时教员最后一句话,像把钝刀,割开返程的轻松。党员干部带走的不止是照片,还有一句未写进材料的叮嘱:把“西柏坡”三字翻译成方言,翻译成脚步,翻译成下一次群众皱眉时,你敢不敢先开口说“是我没考虑周全”。服务群众最后一公里,终点从来不是村口石碑,而是群众把“干部”改口叫“咱村的人”的那一声。

支持原创,本文转自【西柏坡红色教育基地官网http://www.xbpjygov.cn】