最近网上热议不断,起因是有博主说新版初中历史课本删掉了 “康乾盛世” 的描述,网友们大多拍手叫好,觉得清朝的成就被过度夸大,所谓 “盛世” 根本名不副实。这就让人好奇了:康熙、雍正、乾隆这三位频频亮相影视剧的皇帝,他们统治的上百年时间,到底是封建王朝的最后高光,还是民不聊生的黑暗时代?要搞清楚这个问题,咱们得先把教材的误会掰扯明白,再一步步看清那个时代的真相。

首先说说教材的事,网上传的 “删除康乾盛世” 其实是个误解。最新版人教初中历史课本讲到康雍乾时期,就没用 “盛世” 二字,只是从领土、经济、政治三个方面做了客观中性的描述。 2017 版、2001 版等老初中课本,发现它们的表述也差不多,只提 “清朝前期的兴盛”,多了个限定词,和 “盛世” 根本不是一个概念。真正出现 “康乾盛世” 这四个字的,是高中教材

康雍乾三位皇帝到底配不配 “盛世” 的评价咱们先看看他们的工作态度。康熙年间的《皇帝起居注》里记载:“上每日一门,不遑进膳,听理机务,折至日中”,意思是康熙每天到乾清门和大臣商议政务,忙到中午都没时间吃饭。而且他不管出巡到哪,都要求奏折必须跟到哪,有时候路上耽搁了,哪怕到凌晨两三点才收到奏折,他也会连夜批改到天亮。平定三藩之乱时,战事最吃紧的几个月里,康熙曾连续二十多天每天只睡四个时辰,光是批复的军报就堆了半人高。

雍正更是出了名的 “工作狂”,一年只给自己放三天假 —— 除夕、正月初一和自己的生日,其余时间全在处理政务。他每天要批阅二三十件甚至四五十件奏折,每件都仔细批示,很多朱批比奏折原文还长。现存的雍正朱批奏折有上千万字,里面不乏 “朕就是这样汉子,就是这样秉性,就是这样皇帝” 这种直白又较真的表述,能看出他对政务的投入。

乾隆基本继承了前两位的勤奋,执政六十多年,始终乾纲独断、事必躬亲。虽然他晚年身体不济,有些懈怠,但比起历史上那些沉迷酒色、不理朝政的皇帝,这三位的工作态度确实没话说。治不治国是态度问题,治不治得好是能力问题,至少他们的敬业态度值得肯定。

态度到位了,那他们忙出了哪些实打实的成绩?首先是领土疆域的大幅拓展。康雍乾时期,清朝通过几十场大规模战争击败了内外强敌,疆域面积超过 1300 万平方公里,仅次于元朝。其中平定准噶尔部的战争,历经康熙、雍正、乾隆祖孙三代,整整打了 70 年,最终将这个长期威胁西北边疆的势力彻底消灭,把新疆全境纳入中国版图。乾隆时期平定大小和卓叛乱后,在新疆设置伊犁将军,加强了对西域的管辖,这一举措直接奠定了今天中国西北疆域的基础。除此之外,清朝还将朝鲜、缅甸、越南等国纳为藩属,形成了稳定的朝贡体系。

其次是农耕文明的核心指标 —— 耕地和人口的增长。乾隆末年,全国耕地总面积达到 10.5 亿亩,远超明朝 7.84 亿亩的峰值;人口更是首次突破 3 亿,是明朝末年人口的两倍多。这背后离不开一系列务实的政策:清朝废除了持续千年的人头税,改为 “摊丁入亩”,把丁税并入农业税,无地的平民不用再为 “人头” 交税,新增人口也不再是家庭负担,直接刺激了生育;同时大力推动 “移民实边”,比如 “湖广填四川” 运动,组织湖南、湖北、江西等地的无地农民迁往四川、云南、新疆等边疆地区,既解决了内地人多地少的矛盾,又加快了偏远地区的垦荒,还加强了中央对边疆的控制。

水利工程的修缮也功不可没。康雍乾三位皇帝都极度重视水利,投入大量人力物力治理黄河、淮河、大运河等。康熙年间,河道总督靳辅主持治理黄河,采用 “束水攻沙” 的方法,修固堤坝、疏通河道,让黄河在几十年里没有发生大规模决堤,沿岸数百万亩农田得以保全。乾隆时期又多次疏浚大运河,保障了南北漕运的畅通,江南的粮食、物资能顺利运往京城,支撑起庞大的帝国运转。

国库充盈时,朝廷还会主动减免赋税。康熙末年的一次大规模减税,朝廷就少收了白银 3260 万两,而当时清朝一年的财政收入大约是 4000 多万两,这次减税相当于免了大半年的赋税;雍正、乾隆两朝也有五次大规模减税,累计减免的赋税超过 1 亿两白银,一定程度上减轻了百姓的负担。就连国外学者也认可这一时期的成就,将其称为 “High Qing Era”(盛清时代)。

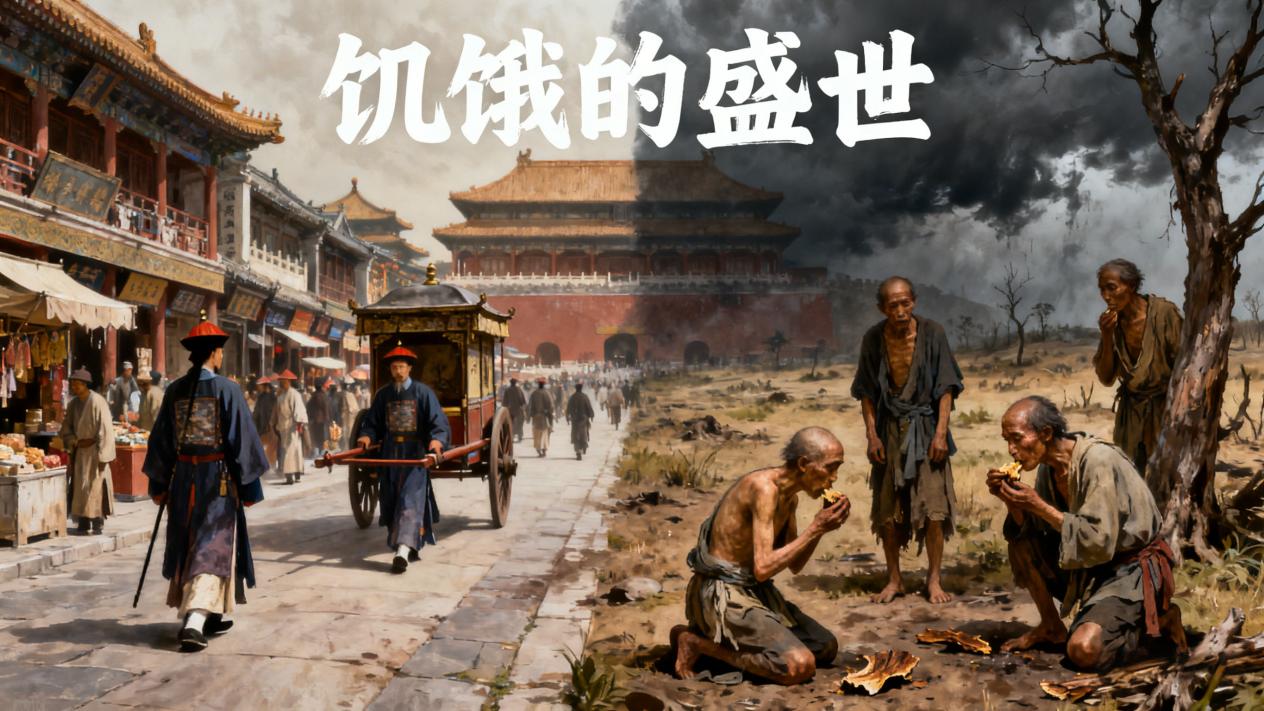

但如果把 “盛世” 的标准拉高,不仅要看朝廷的账面成绩,还要看平民的真实生活,更要放在全球视野下对比,康雍乾时代的隐忧就暴露无遗了。

首先是 “饥饿的盛世” 这个残酷的现实。虽然耕地和人口都在增长,但人均粮食产量却在下降:康熙初期人均粮食 1183 斤,到乾隆末期就跌到了 867 斤,甚至低于秦汉时期的 985 斤。这是因为耕地的增长速度远远赶不上人口膨胀的速度,而当时没有化肥、农药,耕地单产很难大幅提升。《檐曝杂记》里记载,乾隆中期,江南地区的佃农辛苦耕种一年,除去交租和口粮,几乎没有结余,一旦遇到灾年,就得靠挖观音土、吃树皮度日。乾隆五十一年,山东、河南爆发饥荒,灾民流离失所,甚至出现 “人相食” 的惨状,这哪里是盛世该有的景象?

其次是封建王朝的顽疾 —— 贪腐和土地兼并。清廷虽然推行了 “高薪养廉” 政策,三位皇帝也时不时整肃官场,但没有建立起系统性的反腐制度,只要皇帝一懈怠,贪腐之风就卷土重来。乾隆时期的和珅是历史上著名的巨贪,抄家时查出黄金 580 万两,白银 2 亿多两,还有当铺 75 座、银号 42 座、田地 8000 多顷,总资产相当于清朝五年的财政收入。除了和珅,地方官员的贪腐也很普遍,比如山东巡抚国泰,贪污国库白银数百万两,纵容下属盘剥百姓,导致当地民不聊生。

土地兼并的问题同样严重。贫农抗风险能力弱,一遇灾年或变故就只能卖地换粮,久而久之,大量土地集中到地主手中。乾隆末年,江南地区各州县的田地有 70% 以上落入地主之手,比如昆山的徐氏家族,占有田地超过 20 万亩,而当地超过一半的农民都是无地佃农,他们要把收成的 50% 甚至 60% 交给地主当租金,剩下的粮食根本不够养活一家人。有地方志记载,当时江南佃农 “终岁勤动,不免饥寒”,每天只能吃两顿稀粥,穿补丁摞补丁的衣服。

最让人遗憾的是,当清朝沉浸在 “天朝上国” 的迷梦中时,世界正在发生翻天覆地的变化,而康雍乾三位皇帝却选择性忽视了这种变化,最终让中国错过了跻身现代化强国的机会。

1687 年,康熙二十六年,英国科学家牛顿出版《自然哲学的数学原理》,提出万有引力定律,奠定了经典力学的基础;1752 年,乾隆十七年,美国科学家富兰克林通过 “风筝实验” 证明闪电是自然放电现象,打破了 “神迹” 的迷信;同一时期,列文虎克用显微镜发现了微生物,瓦特改良了蒸汽机,詹纳发明了牛痘疫苗,这些伟大的科学成就推动西方进入了工业文明时代。

思想领域更是百花齐放:卢梭提出 “天赋人权”,推崇自由平等,反对专制暴政;亚当・斯密撰写《国富论》,解析市场经济的运作模式;孟德斯鸠提出 “三权分立”,为现代民主制度奠定理论基础。而同一时期的清朝,却在大兴文字狱,压制思想自由。乾隆朝的文字狱多达 130 起,只要言论被怀疑与 “反清” 有关,就会招来杀身之祸。庄廷鑨《明史》案中,因为书中记载了明朝末年的真实历史,没有避讳清朝,庄廷鑨被开棺戮尸,家属、编辑、印刷者等近百人被处死;戴名世《南山集》案中,仅仅因为引用了南明政权的年号,戴名世就被斩首,牵连数百人。乾隆还下令销毁 “禁书” 六七万部,不仅包括反清书籍,还涉及科技、地理、外交等领域,比如明朝宋应星的《天工开物》,因为记载了先进的农业和手工业技术,在清朝被列为禁书,差点失传。

更讽刺的是,清朝并不是信息闭塞,而是主动选择了闭关锁国。康雍乾三朝,有大量外国人来到中国,其中不少人进入朝廷任职,比如康熙时期的传教士南怀仁,担任钦天监监正,不仅向康熙介绍了西方的天文、数学知识,还带来了天文望远镜、经纬仪等仪器;还有传教士为皇室制造了蒸汽机驱动的小车,但这些先进技术并没有被大规模推广,皇帝只是把它们当成稀罕玩具,深藏在宫中。

乾隆五十八年,英国派出马戛尔尼使团访华,带来了庞大的外交礼物清单:包括一艘还原了 110 门重炮的英国战舰模型、蒸汽机模型、连发步枪、望远镜等先进科技产品,目的是希望与清朝通商,并让清朝了解西方的发展。可清朝官员对此毫无兴趣,甚至得出了 “英国佬走路步履僵硬,膝盖不易弯曲,伏地难起,战场不堪一击” 的荒谬结论。大将军福康安受邀参观英国的枪炮演练,竟然不屑地说:“看亦可,不看亦可,火器操练,没什么稀罕的。” 乾隆皇帝更是对使团带来的礼物嗤之以鼻,只关心使团是否行三跪九叩大礼。唯一让他觉得新奇的,是使团里一个 12 岁就会说流利汉语的男孩乔治・斯当东,乾隆允许他在宝座下玩耍,以示 “天朝上国” 的恩宠。

47 年后,英国议会就是否发动鸦片战争展开辩论,已经长大成人的乔治・斯当东站了出来,他没有提及乾隆的 “恩宠”,反而描述了清朝的专制与野蛮:“在那里,不给皇帝磕头就可能被杀,这是一个没有自由、没有公正的国家。” 他的发言打消了英国人最后的犹豫,1840 年,鸦片战争爆发,清军的大刀长矛、土炮战船,在英国的坚船利炮面前不堪一击,中国从此进入了屈辱的近代史。

总结来说,康雍乾时代确实有值得肯定的成就:疆域的拓展奠定了今天中国的领土基础,耕地和人口的增长支撑了庞大的帝国运转,一系列政策在一定程度上促进了社会发展。但这些成就更多是 “纵向对比” 的结果 —— 和清朝之前的封建王朝比,它确实更强盛。可如果放在 “横向对比” 的全球视野下,这个时代的局限性就十分明显:平民生活困苦,贪腐和土地兼并问题严重,更重要的是,当西方在科技、思想、制度上实现跨越式发展时,清朝却固步自封、闭关锁国,最终错过了现代化的机遇。

“盛世” 不仅意味着国家强大,更意味着百姓富足、社会进步、思想开放。从这个标准来看,康雍乾时代显然配不上 “盛世” 的称号。它更像是封建王朝的最后一次回光返照,表面上的繁荣掩盖了深层次的危机。三位皇帝的勤奋值得肯定,但他们的视野局限于传统封建帝国的治理,没能看清世界发展的大势,最终让中国从 “天朝上国” 沦为被动挨打的落后国家,此后的一百多年里,一代又一代中国人都在为这种误判付出沉重代价。