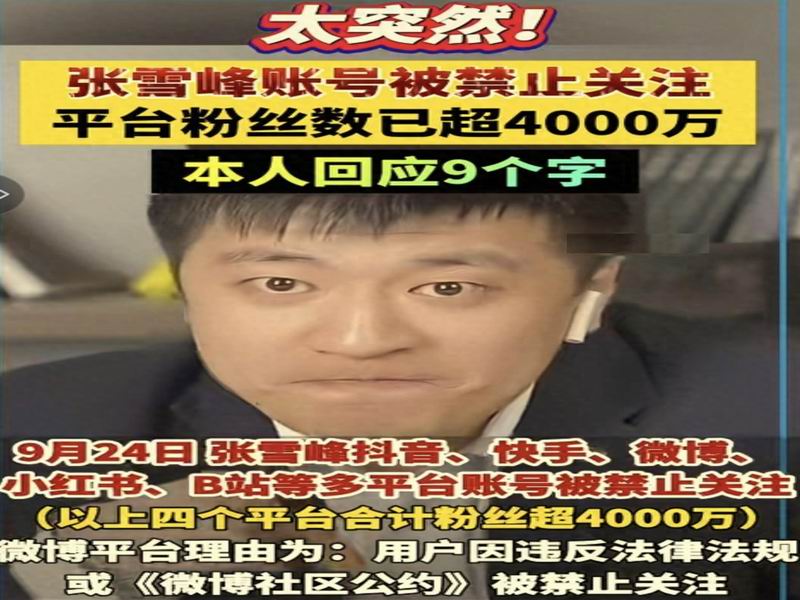

各位老铁,你知道吗?张大师一个不小心又上热搜了!哪个张大师?就是那个高考志愿填报界的专业避坑“吹哨人”、“网红”呗,已被平台禁止关注了!祸从口出啊!与司马先生好有一比,可谓惺惺相惜啊!这下可好,网络上瞬间分成了两派——一派是拍手称快,觉得早就该治治这种“制造焦虑”的了;另一派则是忧心忡忡,感觉像是自家孩子高考前夜被没收了《五年高考三年模拟》一样。咱们今天就唠唠,张某峰这块“硬骨头”,到底硌了谁的牙?动了谁的蛋糕?

首先,咱们得搞清楚,张某峰究竟是谁?他不是传统意义上的教育专家,更像是一个教育界的“实战派解说员”。他的爆火,根子上源于一种巨大的社会需求:信息不对称下的“求生欲”。在无数家庭眼里,高考志愿填报简直是一场“信息迷雾中的豪赌”,一分之差,人生轨迹可能谬以千里。而张某峰呢,他用一种极其接地气、甚至有些“毒舌”的方式,把那些晦涩的专业名词、神秘的就业前景、复杂的院校排名,翻译成了老百姓能听懂的大白话。他告诉你哪些专业是“天坑”,哪些城市有“红利”,哪些学校“性价比”高。这种简单粗暴的“实用主义”,恰恰击中了万千家庭最脆弱、最焦虑的神经。所以,他的“蛋糕”,最初是从这片广泛而深沉的“焦虑土壤”里长出来的。

那么,他第一个动了的,是谁的“蛋糕”呢?明面上看,是那些传统的、按部就班的“高考志愿填报机构”。这些机构往往打着“专家一对一”的旗号,收费不菲,但给出的建议有时却显得隔靴搔痒,模板化严重。张某峰的出现,就像一条凶猛的“鲶鱼”,闯进了这片看似平静的水域。他免费、公开、大规模地输出观点,无疑冲击了这些机构的收费模式和市场权威。欢喜的,自然是那些觉得找到了免费高参的普通家庭;发愁的,当然是生意被搅动的既得利益者。但这块“蛋糕”之争,还停留在商业竞争的层面,属于“江湖恩怨”,还算不上最核心的矛盾。

张某峰动过的第三块蛋糕无疑就是广大高校以及象牙塔里的既得利益者。你脑补一下,张某的行为是不是与以下情景类似:某高校招生办的咨询室里,专家正在对着考生家长就学校与专业画大饼。画得正欢时,突然门外有一偷窥的好事者吹起了口哨,并示意考生家长“快逃”,导致煮熟的鸭子竟然飞了,某些专业就得唱“空城计”了。这也特么太操蛋了吧,谁不恼火啊!

更深一层看,张某峰现象像一面镜子,照出了我们时代教育体系的深层尴尬。他的走红,恰恰反衬出我们现行教育体系中职业生涯规划和社会真实需求对接环节的普遍缺失与滞后。如果我们的中学大学,能系统、科学、前瞻性地为学生提供充分的职业认知和规划指导,如果专业设置和人才培养能更敏锐地响应社会经济的变迁,那么家长和学生们又何须如此依赖一个“网红”的“指点江山”呢?张某峰的“话糙理不糙”,某种程度上是在替失语的教育体系“补课”。禁止一个张某峰容易,但能填平那巨大的信息鸿沟和指导真空吗?能解决那些天坑专业毕业生的饭碗吗?这恐怕才是更值得“几家欢喜几家愁”之后,我们应该深刻反思的问题。

所以,“张某峰被禁止关注”,绝不是一个简单的封禁事件。它是一场关于教育公平、信息平权、现实与理想如何平衡的公共辩论的引爆点。我们争论的,不只是一个人的对错,更是一个社会在面对严峻就业形势和激烈竞争时,该如何引导年轻一代做出选择。是把头埋进沙子里,继续唱响“诗和远方”?还是拿起手术刀,直面淋漓的现实?

张某峰或许有他的局限性,他的言论可能有时过于极端,甚至客观上加剧了焦虑。但他提出的问题,是真实而尖锐的。动几块商业“蛋糕”或许无关大局,但撼动了固有的思维“奶酪”,才是真正触及灵魂的事情。当我们讨论该不该“禁”张某峰时,或许更应该思考:我们究竟需要一个怎样的教育舆论场?是一个只有一种“正确”声音的、光滑平静的假象,还是一个允许不同声音碰撞、充满活力的生态?

归根结底,教育的终极目的,是帮助每个孩子找到通往幸福和成功的路径。这条路径,既需要仰望星空的勇气,也需要脚踏实地的智慧。在“喜”与“愁”之外,我们更需要的,或许是一份冷静的审视和一场务实的改革。毕竟,封住一个人的嘴容易,但封不住千万个家庭对未来的殷切期盼,和整个社会对更健康、更透明教育环境的呼唤。

评论列表