文:侯煜

编辑:cc孙聪颖

清晨的微信群里,“登味企业家”的讨论热度渐升。

如今,“老登”已脱离北方方言的贬义原意,成为网友间无恶意的调侃热词,不涉及人身攻击,仅对“脱离群众、回避问题”等行为进行轻松吐槽。

三四十岁的职场群体常被朋友戏称为“老登”,商界企业家自然也难逃这一趣味标签。而判定一位企业家是否具备“登味”,核心与年龄外貌无关,关键聚焦四大维度:是否脱离群众、是否脱离时代、是否回避问题、是否缺乏担当。

这一对比颇具意味:62岁的俞敏洪,自带传统企业家的沉稳气场,从外在气质来看似乎贴合“老登”的刻板印象;54岁的雷军,始终保持健身自律的状态,形象挺拔、谈吐干练,镜头前尽显科技新贵的意气风发,与“老登”标签看似毫无关联。

但在历次争议事件的应对中,两人的行事姿态呈现鲜明反差,“登味”的归属答案,正藏在这些具体实践里。

俞敏洪:无甚光环,却以体面破局

俞敏洪并非完美的企业家。他未曾刻意迎合年轻群体,也未标榜自身与时代的无缝衔接,早年在教培行业的部分表态也曾引发争议,如今在年轻群体中也未积累超额好感。

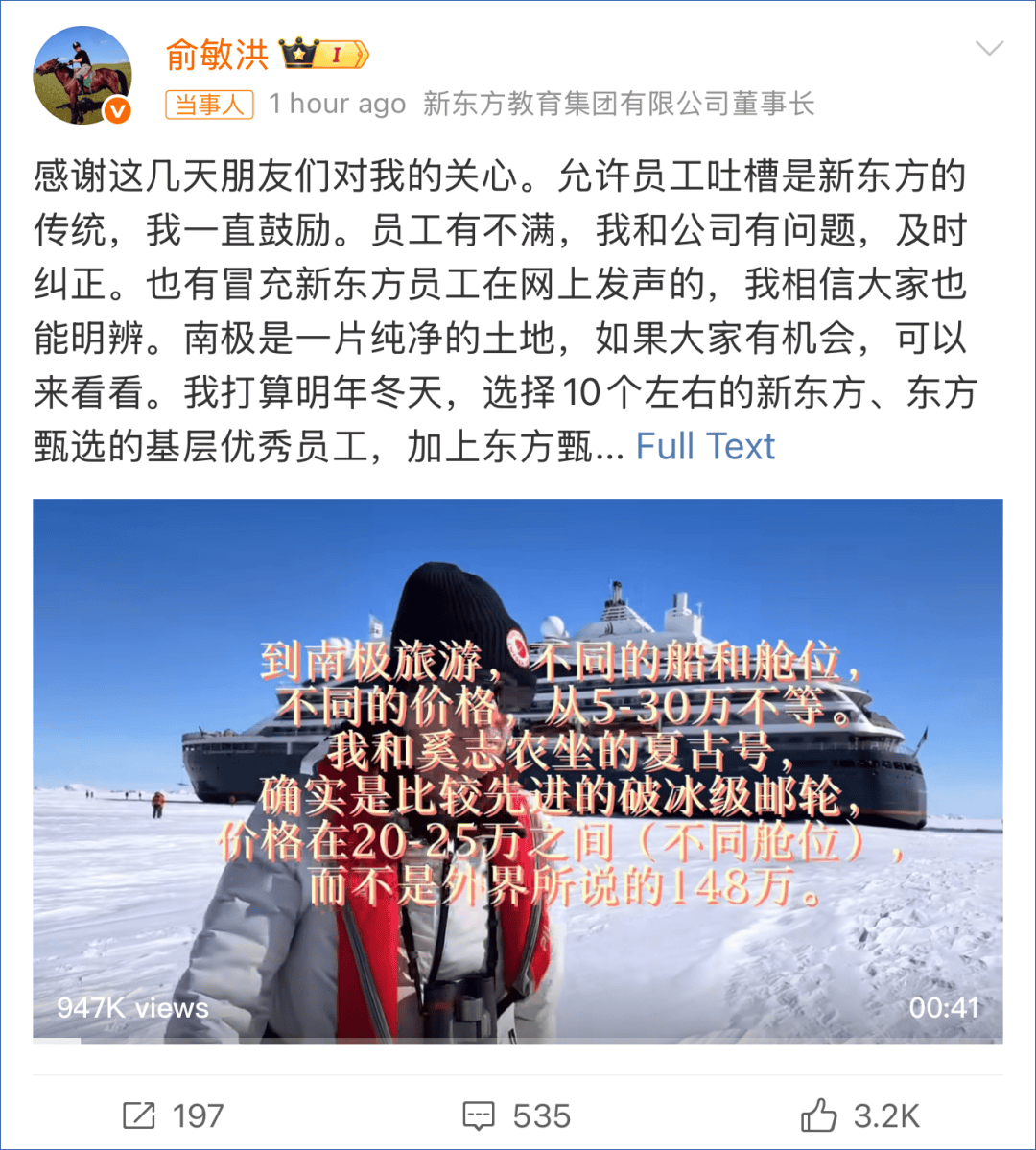

但每逢危机降临,媒体态度总能实现正向反转,核心原因在于其“体面做事”的底层底色。(详情见:俞敏洪回应员工吐槽)

教培行业遭遇行业巨变时,诸多机构陷入裁员、退费纠纷的内耗,俞敏洪并未纠结于自身损失,而是牵头启动“新东方公益捐赠计划”——将全国校区近8万套课桌椅、300万册图书、20万台教学设备无偿捐赠至云南、贵州等欠发达地区的乡村学校,覆盖超2000所学校(数据来源于新东方公开公益捐赠报告)。

这一举措未伴随高调口号与直播造势,却让“俞敏洪”与“有担当”的标签深度绑定。

在与董宇辉的舆论风波中,事件引发全网热议,俞敏洪并未陷入“争对错”的消耗,既未向管理层甩锅,也未指责网友过度解读,而是快速推出“独立工作室+高薪股权”的解决方案,公开承认“管理存在漏洞”。以不回避、不辩解的姿态,用实打实的行动收尾,尽显老派企业家的格局。(详情见:1.4亿“分手费”送走董宇辉,东方甄选会更好吗?)

即便此次因南极旅行被员工吐槽“脱离群众”,俞敏洪也未采取强硬回应,而是在内部会议中直言“确实忽略了员工的辛苦付出”,随后宣布“2024年选拔10名优秀基层员工、10名东方甄选核心会员,由公司承担全部费用赴南极考察”,将一场潜在争议转化为员工激励,既化解了矛盾,也传递了企业温度。

商界中,与俞敏洪秉持“体面做事”理念的还有曹德旺。福耀玻璃曾因供应链问题出现交付延迟,79岁的曹德旺未寻找客观借口,而是亲自录制视频致歉,承诺“逾期交付订单按合同金额的15%赔偿”,并公开供应链优化方案(相关回应来自福耀玻璃官方发布视频及公告)。

最终不仅未流失客户,反而赢得了“靠谱”的行业口碑。这些企业家的共识在于:担当不是口号,而是问题出现时主动“买单”的勇气;真诚不是表演,而是面对质疑时不躲闪的坦荡。

雷军:精致外表下的争议与执念

反观雷军,外在形象几乎无可挑剔。

年过半百仍保持良好的健身习惯,着装得体、谈吐利落,始终以“科技大佬”的亮眼形象示人,与“老登”的外在标签看似绝缘。但近年小米推进汽车业务过程中,接连出现的争议事件,让“脱离群众、回避问题”的相关讨论持续发酵。

小米SU7的“智能电控挡风板”引发的定价争议颇具代表性。该配置官方定价2万元,而据行业供应链分析机构公开报告测算,其包含传感器、电机等组件的全套成本约为3000-6000元,同类车型的同款配置市场定价多集中在8000-12000元区间(数据来源于汽车行业供应链分析机构公开报告)。

面对消费者“定价虚高”的质疑,小米仅回应“包含研发成本分摊”,未公开具体成本构成与分摊比例,模糊的解释未能有效打消市场疑虑。

SU7 Ultra的碳纤维前舱盖争议同样引发广泛关注。官方宣传该部件具备“空气动力学导流功能”,但车主实测后发现未达到宣传效果,拆解显示内部并无实际风道结构。该配置4.2万元的选装价,与第三方仿件2000元的价格形成巨大反差。

有维权车主透露,小米高管在沟通中承认“碳盖成本约1万元,初期未计划做真风道”(相关信息来自车主公开维权陈述及行业媒体报道)。面对质疑,小米仅以“信息表达不够清晰”回应,提供的改配铝制前舱盖或赠送2万积分的补偿方案,与消费者预期存在差距,导致争议未能完全平息。

近期的“法务回应乌龙”更引发舆论哗然。在碳纤维前舱盖相关诉讼中,小米法务团队的答辩材料提及“雷军不懂结构,其微博言论不代表公司官方立场”,这与雷军此前在发布会上的高调宣传表述形成矛盾(相关答辩材料内容来自公开庭审信息),被网友调侃“内部口径不一致”,最终仅以“口误”为由搪塞。

此外,小米SU7曾因三层镀银前挡玻璃影响导航信号,初期推出“自费4359元更换玻璃”的解决方案,虽后续补充了免费更换选项,但初期“让消费者为产品设计问题买单”的思路,也引发不少用户吐槽“不够贴心”(相关解决方案来自小米汽车官方客服回应及用户反馈)。

在商界争议的应对中,直面核心问题、快速落地整改向来是口碑修复的关键路径。观察小米多起争议的处理过程不难发现,其回应往往倾向于回避核心矛盾、转移舆论焦点,缺乏主动揽责的明确态度与实质性解决方案,这也导致品牌口碑在一次次争议中持续消耗,相关评价难免带有争议性。

客观而言,雷军大量的公益捐赠等行为,本身彰显了企业家应有的社会责任担当,不应被全盘否定;小米跨界造车的商业布局,作为企业拓展边界的尝试,也并非毫无价值,不应被简单定性为“错误决策”。

但问题的核心在于,雷军似乎始终难以直面争议本身——对“直面问题”的回避,是最消耗信任的内耗;把小问题拖成大争议,是企业发展中最不必要的成本。这种心态让本可简单化解的矛盾不断升级,最终导致小米造车的市场预期与实际效果相距甚远。正如商业规律所示:复杂的危机往往源于简单的回避,而信任的重建,永远始于真诚的直面。(详情见:雷军在小米汽车成都事故后首次公开露面演讲,呼吁抵制网络水军黑公关)

公关困局的根源:不是发言人,是掌舵人的底色

雷军近期深陷舆论困境,相关争议最终被指向其公关团队;近日,关于公关部门 1 号位负责人王化被调岗的传言更是愈演愈烈。作为本应隐匿于幕后、无需直面公众视野的角色,王化此番却因舆论风波与调岗传闻,意外从 “幕后执行者” 转变为备受关注的新闻人物,打破了行业内此类岗位通常的低调属性。

舆论场中甚至出现“更换新闻发言人即可解决问题”的声音,但这并非问题的核心。从公关传播的底层逻辑来看,小米的应对策略,其实早已偏离了危机处理的核心原则。

公关学界有个经典的“形象修复理论”,简单说就是:企业遇到争议时,“否认、甩锅”是风险最高的选择,只有“主动认错、快速整改”才能真正挽回信任。

而小米在多起争议中的操作,恰好踩中了前者的雷区:用“研发成本分摊”模糊定价质疑、以“信息表达不够清晰”淡化宣传与实际的差距、靠“口误”搪塞内部口径矛盾,本质都是在回避核心责任。

这就像早年肯德基遭遇“苏丹红”危机时,没有找借口而是立刻道歉、公开整改,最终稳住了口碑——危机传播的核心从来都是“说真话,立即说”,遮掩问题只会让负面舆论越滚越大。

而“王化回应一切”的争议,更暴露了小米公关机制的适配性问题。手机业务的争议多是参数、价格这类“轻量级话题”,单一发言人统一口径足够应对;但汽车业务涉及安全、体验等“焦点事件”,用户需要的是技术、质量部门的专业解释,不是“一刀切”的话术。小米既没建立多部门联动的响应机制,也没让专业角色站出来发声,自然只能让发言人被动“背锅”。

更深层的问题,其实是企业底色的延伸:俞敏洪的公关相对“不费力”,是因为他的体面和担当本身就是最好的公关——承认管理漏洞、把员工吐槽变成福利,这些行动恰好契合了“主动担责+解决问题”的高效修复逻辑。

而小米的公关屡屡失效,根源在于面对质疑时总想着“辩解”而非“解决”,把“维护形象”看得比“回应诉求”更重,这种刻意回避的心态,恰恰是危机传播的大忌。

真正的公关,从来不是话术的精妙,而是行动的真诚;品牌的口碑,从来不是靠“捂”出来的,而是靠“做”出来的。小米的困境也印证了公关圈的共识:危机的本质是“信任的不确定性”,任何脱离真诚的技巧,最终都只会变成无效的内耗。

写在最后:事实上,“老登”一词本就是无伤大雅的调侃,无人会因这一标签否定一位企业家的商业成就。但商界的“登味”争议,本质是消费者对企业家“真诚度”的考验。俞敏洪、曹德旺的实践已充分证明,口碑从来不是靠精致外表、营销表演堆砌而成,而是源于共情群众的真诚、直面问题的勇气,以及体面做事的底色。

雷军与俞敏洪的对比,本质是两种企业家姿态的碰撞。“登味”与否,无关年龄外貌,只看面对问题时是回避还是担当,对待用户时是敷衍还是真诚。企业家的格局,不在于顺境中能赢得多少掌声,而在于逆境中能展现多少担当。

若小米能卸下“只愿被夸、回避质疑”的包袱,多一份直面问题的诚意,或许能重新赢回消费者的信任。毕竟,口碑的建立与崩塌从来不是偶然,而是企业对待争议、对待用户的态度所决定的必然结果。