在潮州的历史,韩愈的名字如丰碑般矗立,“韩江”“韩山”的称谓承载着潮汕百姓对这位文豪的感念。但鲜有人知,在韩愈被贬潮州160多年前的显庆四年,一位断案堪比狄仁杰、官至御史大夫的唐朝重臣已先他踏上这片“瘴疠之地”,他便是唐临,目前已知最早被贬潮州的唐朝高官,一位在史书中匆匆掠过却值得铭记的政治家。

唐临,字本德,籍贯为今陕西长安,身处大唐帝国的政治中心腹地。他的仕途起点与初唐最惊心动魄的权力更迭紧密相连。唐高祖武德年间,天下初定,储位之争暗流涌动,唐临投身太子李建成麾下,在平定叛乱的战事中屡献良策,凭借过人智谋入选太子点书坊,出任太子右卫率府铠曹参军,负责东宫的军备器械事宜,成为李建成信任的属官,这段东宫经历既锤炼了他的政务能力,也为日后的命运埋下伏笔。

贞观元年,玄武门之变改写了大唐历史,李世民登上皇位,是为唐太宗。一朝天子一朝臣,作为李建成旧部的唐临自然难以在中枢立足,被外放至万泉县担任县丞,这一职位在唐代县署中位列县令、县尉之后,主要负责文书、仓储等事务。

仕途的骤然跌落并未消磨唐临的治事初心,反而让他在基层政务中展现出非凡的胆识与仁心。 彼时的万泉县,春末恰逢久旱后的及时雨,农田亟待耕作,可县衙狱中关押的十余名囚犯却让百姓忧心,这些人多为生计所迫触犯律法,家中多有老弱妇孺,若误了农时,全家恐将陷入绝境。唐临目睹此景,主动向县令进言:“农时不可违,民心不可失,愿放囚犯归家耕作,约定归期,臣愿以性命担保。”

在唐代,《唐律疏议》对囚犯管理有着严苛规定,“纵囚”属重罪,县令对此犹豫不决。最终,唐临以全族身家作保,获准暂代县令之职执行此事。约定之日,十余名囚犯尽数返回牢房,无人逃匿,他们感念唐临的信任与体恤,甚至有人主动带家中粮食答谢。此事迅速传遍周边州县,唐临“信而有仁”的名声被逐级上报,唐太宗闻之亦赞其“有古之君子风”,随即擢升他为侍御史,开启了其监察与司法生涯的新篇章。

侍御史一职隶属御史台,负责监察百官、弹劾不法,是唐代廉政体系的重要一环。唐临上任后不久,便奉命出使岭南视察。当时的岭南远离中枢,吏治混乱,胶州刺史李道彦凭借宗室身份专横跋扈,积压申诉冤案无数,百姓敢怒不敢言。唐临抵达后,拒绝李道彦的重金贿赂与权势威逼,扎根州府衙署三月有余,逐一核查案卷,最终理清冤案数十起,释放蒙冤入狱者三千余人。此事震动朝野,唐临因功升任黄门侍郎,跻身朝廷近臣之列黄门侍郎侍奉皇帝左右,掌侍从规谏、传达诏令,非学识与品行兼具者不能担任。

在此期间,他始终保持节俭本色,“居无私宅,衣无华服”,与当时京城中盛行的奢靡风气格格不入,唐太宗曾对左右说:“唐临之俭,堪比魏徵之直。” 唐高宗李治即位后,唐临的政治生涯达到顶峰。

永徽元年,他先任检校吏部侍郎,代理选拔官员之职,以“公正选贤,不避亲疏”著称,许多出身寒微却有才干者经他举荐得以任职。同年,他升任大理寺卿,执掌全国司法审判大权。唐代大理寺是中央最高审判机关,大理寺卿为正三品高官,而后来名满天下的狄仁杰在大理寺任职时仅为从六品上的大理寺丞,二者职级相差悬殊,足见唐凌在司法领域的威望。

任大理寺卿期间,唐临展现出绝伦的断案能力。他改革审判流程,要求“凡案必三审,凡证必三核”,杜绝刑讯逼供。唐高宗曾随机抽查大理寺案卷,唐临对每桩案件的细节都能娓娓道来,无一遗漏;高宗又亲自提审由唐凌审结的囚犯,百余人均俯首认罪,无一人喊冤。

有一次,京城富商张瑾被诬告盗取皇陵珍宝,前任主审官屈从权贵施压,拟判死刑。唐临接手后,发现证据链存在破绽,顶住“亵渎皇陵”的舆论压力,微服私访半月,最终抓获真凶——宦官所派的盗墓团伙,张瑾得以昭雪。此事过后,唐高宗愈发信任唐凌,常说:“有唐临在,朕无忧冤狱矣。”

永徽二年,唐临升任御史大夫,成为御史台最高长官,官阶从三品,素有“副丞相”之称,执掌监察百官、纠弹朝政之权,相当于如今的司法部长兼最高监察长。他上任后不久便弹劾户部尚书卢承庆“克扣军饷,中饱私囊”,尽管卢承庆是元老重臣,且与长孙无忌等权臣交好,唐临仍据理力争,最终促使高宗罢免卢承庆官职,追缴赃款。

此后,他又历任刑部尚书、兵部尚书、度支尚书、吏部尚书等职,在唐代“三省六部制”中,先后执掌司法、军事、财政、人事四大核心部门,这种履历在初唐官员中极为罕见,足见其综合才干之卓越。唐高宗为嘉奖其功绩,特封他为金紫光禄大夫,这一散官头衔是唐代文臣的极高荣誉。 然而,政治风云变幻莫测。

显庆四年,武则天与许敬宗、李义府等人联手打击长孙无忌等元老大臣,掀起政治清洗。唐临因此前多次弹劾李义府“卖官鬻爵”,且拒绝依附武氏集团,被构陷“交通废太子(李承乾)旧部”,最终被唐高宗贬为潮州刺史。

这一年,唐临已年近六旬,而潮州在唐代属岭南道,是公认的“蛮荒之地”,《旧唐书·地理志》载其“瘴疠弥漫,民多獠蛮”,被贬至此者多难以生还。 关于唐临被贬后的事迹,《旧唐书》与《新唐书》均记载简略,仅留下“贬潮州刺史,卒于任,年六十”的寥寥数字。

后世学者推测,他极有可能未能完整履行刺史职责从长安至潮州,路途遥远,需穿越南岭山脉,六旬老人经此奔波,加之南方湿热气候的侵蚀,抵达任所后不久便病逝。也有潮汕地方志零星记载,唐代潮州城西曾有“唐公祠”,相传为百姓为纪念唐临所建,但历经千年战乱,早已湮没无存。

与160多年后韩愈被贬潮州留下的“驱鳄除弊、兴学育才”等详实事迹相比,唐临的潮州岁月几乎是一片空白。但这并不影响他在潮汕历史中的特殊地位,他是第一位被贬至此的唐朝高官,打破了中原政权对潮州“化外之地”的刻板认知,为后来韩愈等人的治潮事业埋下了伏笔。

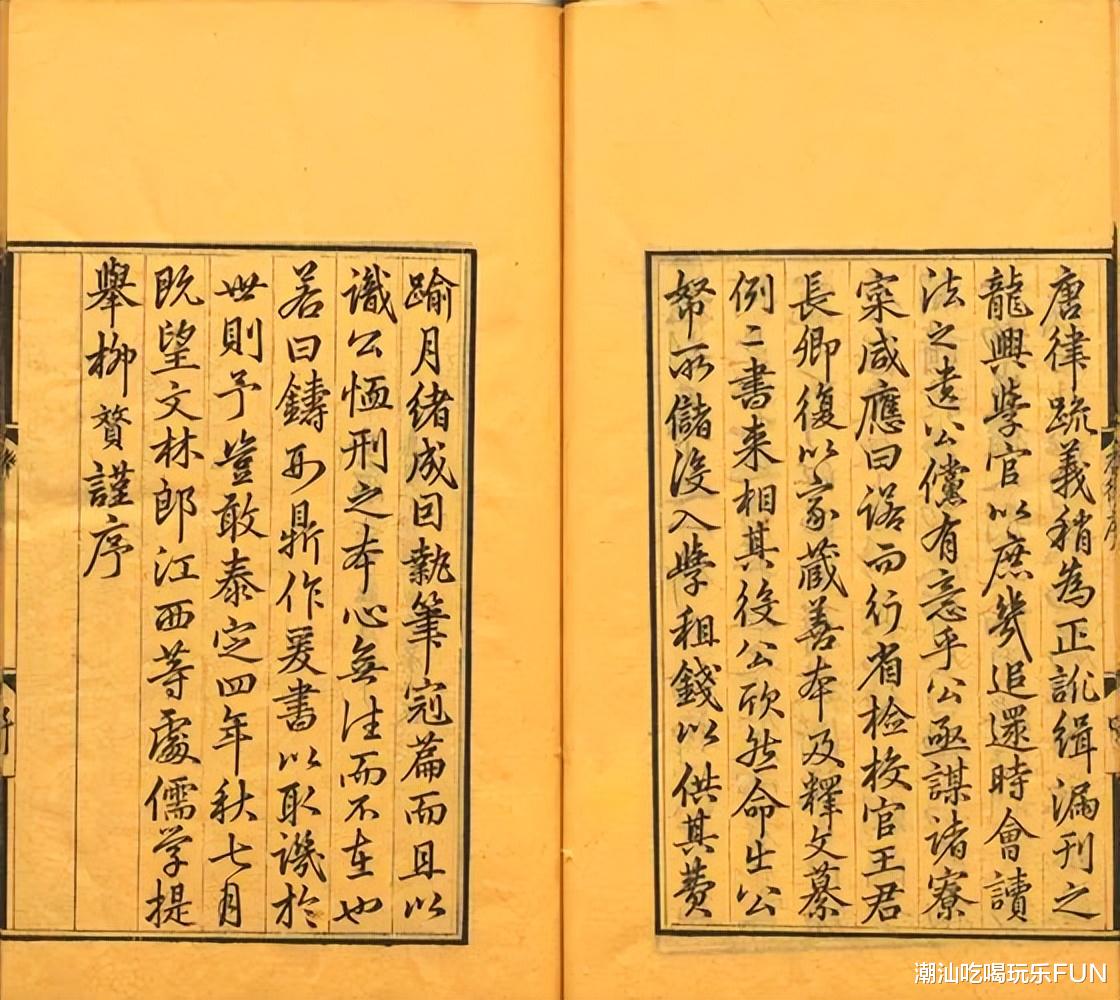

若将韩愈比作“点亮潮州的火炬”,唐临便是“初探潮阳的先行者”。 如今,在潮州的韩文公祠中,香火鼎盛,游客如织,而唐临的名字却鲜为人知。但当我们翻阅《新唐书·酷吏传》,看到许敬宗、李义府等人的劣迹时,便能反衬出唐临“公正不阿、清廉自守”的可贵;当我们品读狄仁杰的断案故事时,亦应记得那位职位更高、断案同样无冤的大理寺卿唐临。

历史的尘埃或许会掩盖小人物的足迹,却不会磨灭贤臣的风骨。唐凌的一生,起于东宫,落于潮阳,历经初唐四朝,在基层展现仁心,在中枢坚守公正,在逆境保持气节。他或许没有韩愈那样耀眼的文名,却以司法者的严谨、政治家的担当,在大唐历史上写下了属于自己的篇章。这位被遗忘的潮阳先驱,值得被更多人铭记。不仅因为他是最早被贬潮州的唐朝高官,更因为他身上那股“心有百姓、行有公正”的大唐风骨。