在信息如洪流般奔涌的当下,各类热点事件层出不穷,不断冲击着公众的视野与认知。杨景媛事件,便是这样一场引发广泛关注与深刻反思的社会闹剧。

从败诉后忙着博同情,到大V们纷纷跳出来洗白,再到将精神病当作逃避责任的“免死金牌”,这一系列操作犹如精心编排的剧本,将社会的复杂与荒诞展现得淋漓尽致。

一、败诉后的“精神病”戏码:一场精心策划的退路

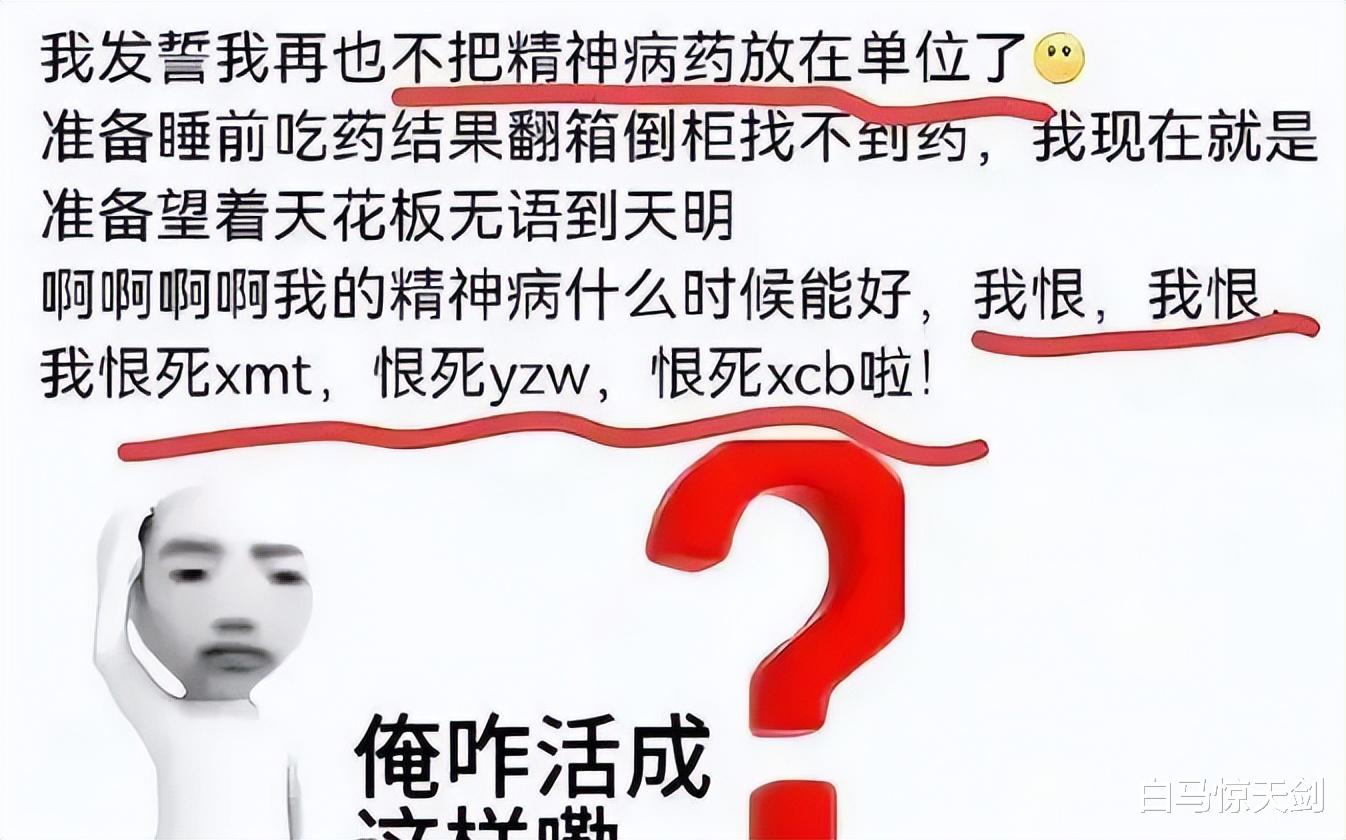

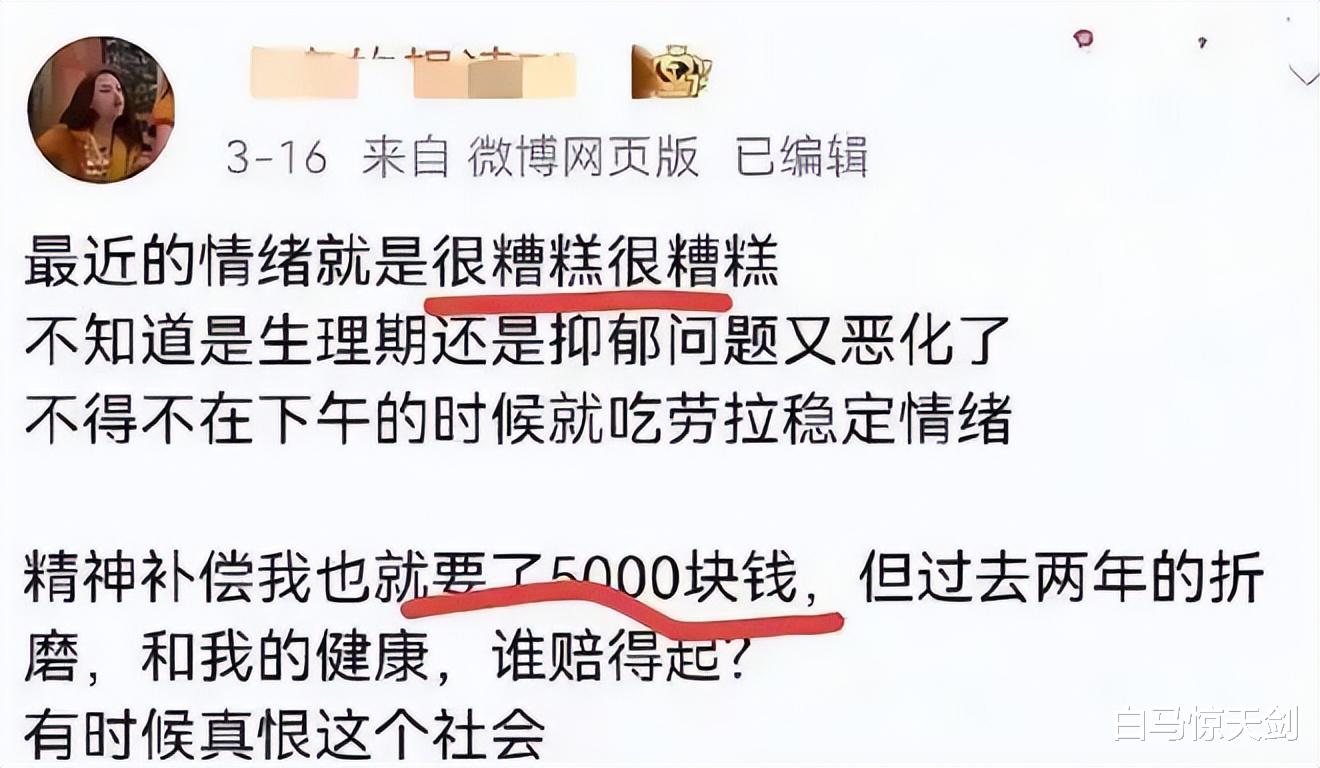

杨景媛事件的发展,仿佛是按照早已写好的剧本在推进。败诉,本应是她正视自身问题、承担相应责任的时刻,然而她却选择了另一条“捷径”——切换到“精神病”模式。在社交账号上,她频繁发布关于“JS病”“抑郁”“吃药”“ZS倾向”等内容,试图以此博取公众的同情。

这种行为并非偶然,而是经过精心策划的。她深知,在当今社会,精神健康问题备受关注,一旦将自身与精神病挂钩,便能引发公众的怜悯之心,从而转移大家对她败诉及责任问题的注意力。这就如同成都地铁偷拍闹剧中的女方,即便证据确凿,也不愿承认错误、道歉,而是试图通过各种手段逃避责任。杨景媛亦是如此,她将败诉视为一场可以随意操控的流量游戏,赢了能吸睛,输了也能找借口甩锅,全然不顾自己的行为对他人造成的伤害。

在杨景媛这场闹剧中,大V们的表现堪称“精彩”。这些所谓的自媒体大佬,为了流量和利益,不惜扭曲事实、颠倒黑白,纷纷冲上去为杨景媛找好处。他们的洗白思路简单粗暴,一句“证明不了性骚扰,不代表性骚扰没发生”便妄图混淆视听。在他们眼中,法庭的判决似乎无关紧要,真相也可以被随意篡改,只要能制造话题、吸引眼球,就可以不顾一切地搅浑舆论这潭水。

大V们洗白的手法多种多样,发煽情文章、扭曲事实、将焦点从责任推卸到社会不公上……他们试图将杨景媛塑造成一个无辜受害者,让她成为社会关注的焦点,享受被宠爱的待遇。然而,他们却忽略了,舆论的偏向最终伤害的是普通人的权益。就像成都地铁案中的小伙子,冤屈长达两年,却连一声道歉都得不到,反而成为众人嘲笑的对象。大V们的洗白行为,并非是为了追求真相,而是为了刷存在感、谋取私利,这种行为严重破坏了社会的公平正义和舆论生态。

三、精神病成“免死金牌”:社会规则的巨大漏洞

将精神病当作“免死金牌”,无疑是杨景媛事件中最令人担忧的一点。在她的操作下,“精神病”仿佛成了一个神奇的护身符,只要抬出来,就能免罪、免道歉、免责任,逍遥自在地生活。这种现象如果得不到及时遏制,将对社会的法治建设和公序良俗造成极大的破坏。

精神病确实是一个需要社会关爱的问题,真正患有精神病的人应该得到及时的治疗和帮助。然而,如果有人将精神病当作逃避责任的借口,在没有患病的情况下瞎喊乱叫,那就是赤裸裸的欺诈行为。这种滥用精神健康问题的现象,不仅会让真正需要帮助的人得不到应有的关注和支持,还会让社会规则变得形同虚设。

在杨景媛事件中,她利用“精神病”这一挡箭牌,试图逃避败诉后应承担的责任。而那些受害者,如成都地铁案中的小伙子,却承受着实实在在的伤害,没有所谓的“免死金牌”来保护他们。这种鲜明的不公,凸显了社会在处理此类问题时的漏洞和不足。

杨景媛事件给我们敲响了警钟,提醒我们要警惕“精神病”成为逃避责任的“免死金牌”,守护社会的诚信与公平正义。

对于个人而言,无论遇到什么问题,都应该勇敢地承担起自己的责任。如果真的患有精神病,就应该积极寻求治疗,而不是将其作为逃避责任的工具。就像那个在成都地铁案中受冤的小伙子,他虽然遭受了巨大的伤害,但依然应该坚守道德和法律的底线,通过合法途径维护自己的权益。

对于社会来说,要加强对自媒体行业的监管,规范大V们的言行。平台应该建立健全的审核机制,对那些为了流量不择手段、扭曲事实的大V进行严厉打击,防止他们继续搅浑舆论。同时,要加强对精神健康问题的宣传和教育,提高公众对精神病的认识和理解,避免有人滥用精神健康问题来谋取私利。

此外,法律也应该进一步完善,明确在涉及精神病患者责任认定时的具体标准和程序,防止有人利用法律漏洞逃避责任。只有通过个人、社会和法律的共同努力,才能营造一个公平、正义、诚信的社会环境,让“精神病”不再成为逃避责任的“免死金牌”。

杨景媛事件虽然只是一起个案,但它所反映出的社会问题却不容忽视。我们必须从中吸取教训,坚守道德和法律的底线,共同守护社会的公平正义和良好秩序。否则,类似的闹剧还将不断上演,我们的社会也将陷入混乱和无序之中。

图片来自网络,侵权联系删除。