被誉为“第七大陆”的南极,是自然资源与科学研究的宝库。

而说到南极,你会想到什么?

是可爱的企鹅、壮观的冰川,还是那片纯净的白色世界?

自1984年中国首次南极科考以来,一批批科研人员前赴后继,在极寒中探索未知,取得了一系列令世界瞩目的成果。而上海,作为中国极地考察的国内基地所在地,也始终是极地科研出征与凯旋的门户。在这座城市中,同济大学的身影,四十年来始终活跃在中国极地科考的第一线。

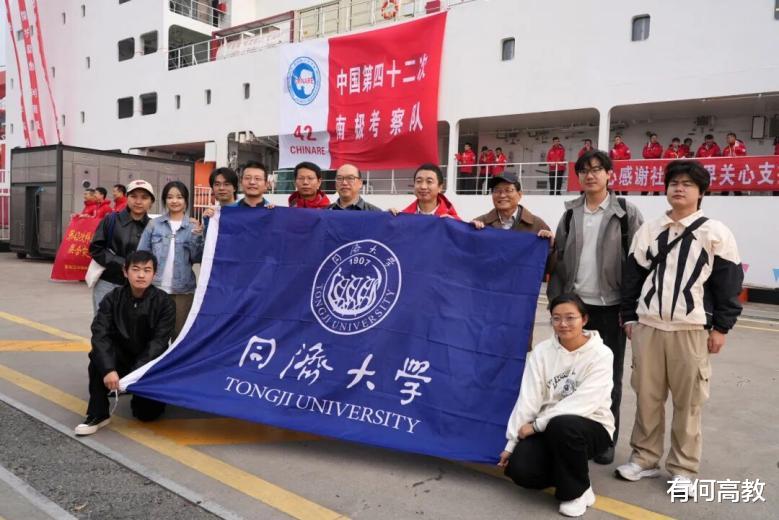

今年11月,中国第42次南极考察队再次从上海启程。在这支队伍中,来自同济大学测绘与地理信息学院的乔刚教授和博士生赵亚洲将深入南极,开展冰盖高精度地形观测与表面过程研究。

据了解,乔刚教授已是第三次踏上南极。他的团队将运用无人机低空测绘、三维激光点云等“黑科技”,对冰盖进行精细化测绘,并采集冰雪热红外数据,为理解冰盖变化机制提供关键依据。首次参与极地科考的赵亚洲表示,出发前团队已完成了设备检校与环境预案,“踏上南极,是梦想照进现实”。

与此同时,同济大学建筑与城市规划学院的郝洛西教授也再度赴南极执行任务。她主持设计的“南极健康人因疗愈舱”已于2022年在中山站投入使用,为长期驻站科考队员提供健康保障。此次她将进一步优化极地建筑与环境设计,探索人在极端环境下的适应与保护策略。

当然,同济的科研版图并不局限于南极。

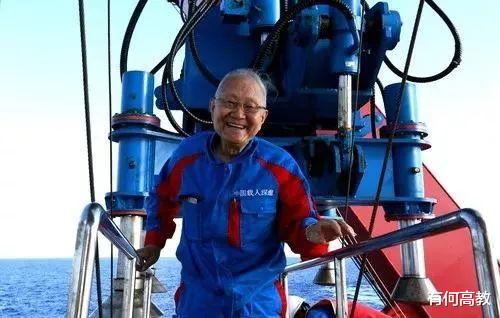

在深海科研领域,汪品先院士曾以82岁高龄九天内三次下潜南海,推动我国“深钻、深潜、深网”技术体系的构建。从主持中国海区首个国际大洋钻探计划,到牵头建设“国家海底科学观测网”大科学工程,他带领同济海洋学科走向国际前沿,也使学校成为深海科研与人才培养的高地。

这些极地、深海的研究看似领域不同,实则共同指向一个方向:通过多学科协作,系统解决现实世界的重大挑战。前不久该校成立的极端环境建造研究院,更是整合了土木、环境、测绘、力学、材料、机械、交通、建筑等学科力量,致力于攻克极寒、强风、高压等极端条件下的建造难题。

可以说,从南极科考站到川藏铁路,从月球基地概念设计到特殊灾害防控,这些研究既是国家战略所需,也为同济学子参与真实课题、施展专业才华提供了高起点平台。

国际化培养是同济的另一张名片。去年夏天,17名同济学生赴挪威开展极地科考,在冰川与冻土间完成跨学科课题,连挪威驻上海总领事也专门到访点赞。2025年,一支20人组成的“极地梦之队”再赴冰岛与格陵兰岛,围绕极地生态、交通与健康等议题展开新一轮探索。

如果你向往的大学,是能把课堂搬进南极冰盖、南海深处,甚至是未来地外建造的现场,那么同济大学正是你寻找的地方。

在冰雪覆盖的南极大陆,在冰川消长的北极地区,同济师生留下的不只是观测设备和科研数据,更是一种面向未来、勇于探索的精神印记。当年轻学子有机会站在这样的平台上眺望世界,他们看到的,必将是一片更加辽阔的风景。