你有没有过这样的体验,追剧时有个角色既嚣张跋扈又常做坏事,可某时你却对他生出些许怜悯,甚至还暗暗喜欢上该角色了吧?

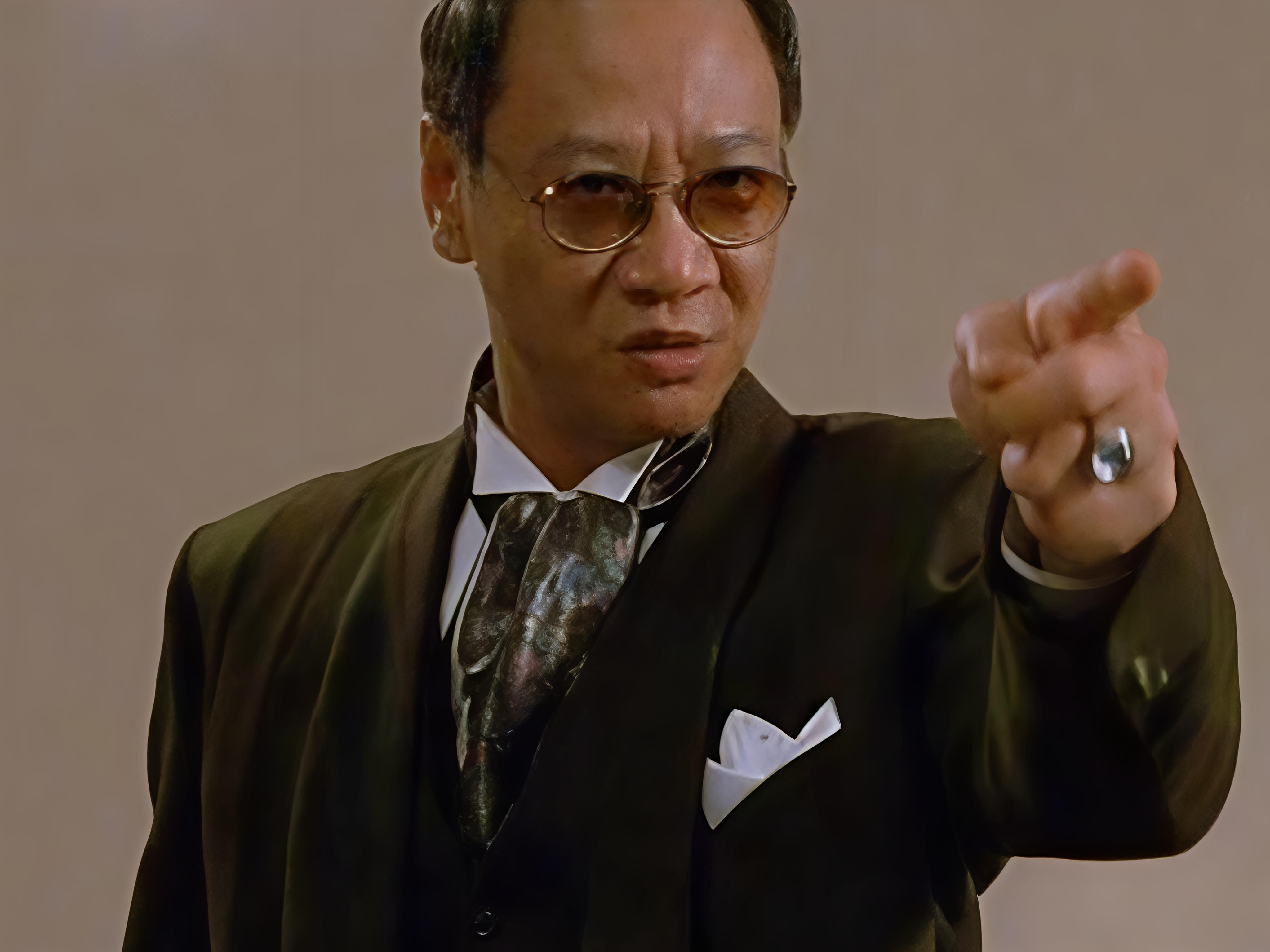

就像《古惑仔》中张耀扬所饰演的“乌鸦”掀桌子时那暴戾里莫名带着一丝病态的帅气;还有吴镇宇饰演的“靓坤”沙哑嗓音下的癫狂,能让人品味出几分荒诞的哲学意味。

反派的他们,让人恨得却没那么彻底——这究竟是怎么一回事?

事实上真正令人瞩目的,绝非角色的“恶”而是演员依托自身人格魅力赋予角色的“具人性的特性”,恰恰是演员自身人格里的“良”突显出他们演技的“诚”让我们在憎恶与共鸣间游走,最后把这种复杂情感转变成对演员本人的尊崇与倾慕。

一、反差感,是最高级的角色滤镜

有些演员,在戏里与戏外大不相同,而这样显著的差异,恰恰让角色更具魅力,已故的“恶人专业户”成奎安就是典型。

屏幕之上,他多数时候是凶神恶煞的打手或是黑帮头目,“傻凶”的形象众人都记得十分清晰,然而一旦离开镜头,生活中的他憨厚且仗义,待人很友善。

当观众知晓他戏外朴实重情的情况后,再去观看他的表演,便会不自觉地为其带上一层“反差滤镜”——那股凶狠仿佛也有了些许可爱,甚至还流露着一股笨拙的真诚。

这种因演员自身特点致使角色形象有细微变化的现象,恰好表明:观众并非仅仅消费一个角色,而是在品味角色背后真实的“人”。

二、敬业,是演员对观众最深的温柔

另外部分演员,将演坏人视作自身的职业使命,香港影坛存在“四大恶人”,何家驹是其中一员,他一生多数时候扮演的是坏角色。

他曾言既然剧本里有需要一个恶人的设定,那么他便去扮演,并且要演得极为到位。他并不介意自毁形象,全心投入其中,这种职业精神的本质是一种深层的温柔,他将可能出现的负面评价自己承担起来,却把最真实、最震撼的表演呈现给观众。

当我们知晓一位演员为塑造角色甘愿承受被类型化定位的代价时,那“讨厌”便渐渐转化为对他专业精神的钦佩。

三、用人生厚度,为角色注入灵魂

真正顶尖的演员,从不满足于演绎表面的恶,他们会将对人生的思索、对情感的感触,零零散散地融入进角色之中,吴镇宇便是如此。

在访谈中,他提及自己塑造“靓坤”时融入了对边缘人群以及社会规则的观察,因此靓坤的坏并非是那般肤浅的嚣张,而是裹挟着一种存在主义的虚无与叛逆,况且吴镇宇身为丈夫与父亲的深厚情谊,众人皆知,若观众能察觉到他内心温暖的那一面,便更易知晓他是借角色来探究复杂的人性。这样的“恶”,也因此有了可供解读的深度。

四、戏外的善举,是人格魅力的永恒注脚

观众对演员的认知,是一个不断叠加的过程,戏外所做的好事、善事会在不知不觉中让他在观众心中的形象更为丰富。

张耀扬这些年来默默做着好事,成奎安在世时对乡亲们极为大方——他们真实拥有的这些优良品质,恰似为他们在银幕上的形象增添了一层柔光。

大家都清楚,那个在电影中做尽坏事的人,在生活里却颇为温暖善良,于是将角色的“恶”从演员的“善”中区分开来,我们不再把戏与真混淆,反倒更珍视他们凭借演技为我们构建的那个危险却迷人的虚构世界。

实际上一个叫人讨厌不起来的“恶人”角色其魅力关键不在剧本里面,而在于扮演这个角色的演员身上,正是演员骨子里的温和、敬业、热忱与良善,让角色有了深度,把单薄的“恶”转换成立体的“人”岁月流逝,这些经典反派形象不但没有淡化,还因演员真实的人格光辉而愈发明晰。