茶园生态化建设模式,涵盖茶叶品种、栽培、土壤、生物、植保、肥料等领域。秉承以人类为中心的理性生态伦理学思想,为复兴茶产业而努力。

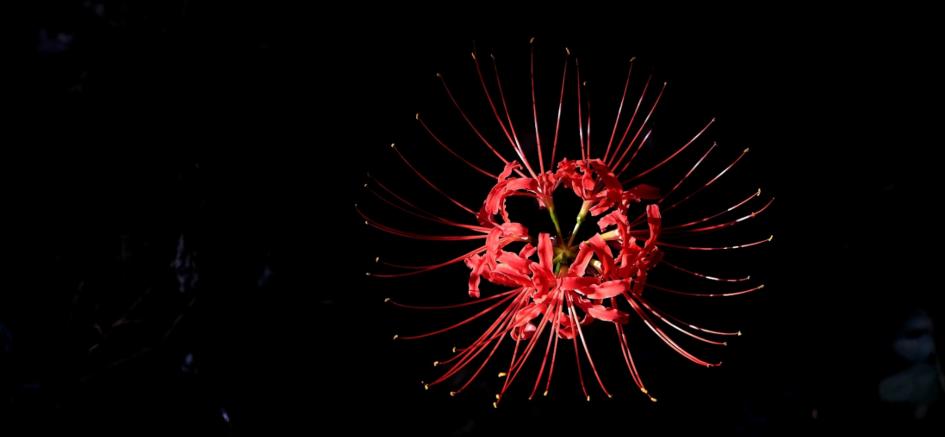

彼岸花的红,是佛经里跃动的业火,是忘川岸边铺就的“火照之路”,更是人间不肯熄灭的执念。它从《法华经》“摩诃曼陀罗华曼珠沙华”的吉兆语境中走来,被日本秋彼岸的烛火染作“黄泉引魂灯”,在中国民间的墓园里刻下“花叶永不见”的谶语。王菲唱它“彼岸花,开一千年,落一千年”,却唱不穿这朵花跨越千年的身份裂变——从“见花者恶自去除”的吉祥圣物,到“相念相惜永相失”的悲恋象征,再到网红镜头下的猎奇背景板。这抹猩红的花瓣里,藏着文明最吊诡的隐喻:我们越是伸手抓取神圣的光晕,越容易在消费主义的流沙中弄丢它的魂。

一、彼岸花:从佛国彼岸到人间镜像的千年嬗变

彼岸花的名称流转,本就是一部微缩的文化史。“彼岸”二字,直取佛教“此岸-彼岸”的时空观——此岸是充满贪嗔痴的轮回苦海,彼岸是脱离生死的极乐净土。佛经里的“曼珠沙华”(红色)开在三途河边,是能唤起逝者记忆的接引之花;“曼陀罗华”(白色)绽在天界云端,是菩萨座下的“天堂之花”。二者虽同属石蒜科,却因颜色分属生死两极,恰如《大日经》所言:“曼珠沙华,开于冥界,照破无明。”传入日本后,彼岸花与“秋彼岸”习俗深度缠绕。秋分前后三日的彼岸节,是日本人祭扫祖先的日子,彼岸花因花期与祖先“归省”的传说重叠,遂得“黄泉之花”之名。这种将自然物候与祖先崇拜绑定的实践,让彼岸花从高蹈的佛理具象为生死连接的纽带——它不再是经书里的抽象符号,而是墓前可触的思念载体。

到了中国民间,彼岸花的命运更具戏剧性。《聊斋志异》演绎的曼珠与沙华私会遭罚、花叶永隔的传说,彻底改写了它的象征底色。原本承载轮回智慧的花,成了“分离”“不祥”的情感注脚,连花语也被烙上“绝望的爱”“永恒的离别”的印记。当代流行文化更将其简化为情绪标签:影视剧里它是悲情主角的背景板,社交平台上它是“凄美文案”的配图,王菲的歌声里它是千年执念的化身。

正如学者叶嘉莹所言:“文化符号的生命力,不在被反复复制,而在每次转译时都能生长新的意义。可悲的是,我们常把深刻熬成了浅薄。”花叶不相见的自然特性,在此刻显露出荒诞的二重性:一方面,它被赋予“因果轮回”的哲学诗意;另一方面,又被消费主义包装成“宿命感美学”的流量密码。当我们举着彼岸花拍照滤镜时,可曾想过那抹猩红原是照破愚痴的佛前灯,而非装点朋友圈的道具?

二、茶叶危机:从“精行俭德”到数据游戏的文明断层

若说彼岸花的异化是文化符号的浅读,茶叶的困境则是传统价值的系统性崩塌。陆羽在《茶经》开篇写“茶者,南方之嘉木也”,又言“茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人”。这“精行俭德”四字,曾是茶道的灵魂——它要求茶人敬畏天地,制茶讲究“看青做青”的经验,品茶追求“喉韵”“山场”的微妙,茶汤里盛着的是人与自然的对话。可如今,这对话被资本撕成了碎片。2022-2025年茶叶抽检数据显示,农残不合格率超1.2%,啶虫脒、草甘膦等禁用农药残留竟高达31倍。某知名龙井品牌子公司因胎菊农残超标被罚11.5万元,揭开的不过是冰山一角:为求产量,茶园滥用化学农药,土壤板结、虫鸣渐稀;为逐暴利,夏茶冒充春茶,台地茶伪装古树茶,柠檬黄染出的“金毫”比天然茶毫更“标准”,重金属超标率达23%。

更讽刺的是,这些“科技与狠活”常披着“标准化”的外衣:“茶多酚含量98%”的检测报告,取代了舌尖对“岩韵兰香”的感知;“无农残”的标签,掩盖了土壤退化的隐忧。科技茶的乱象更令人胆寒。香精茶用廉价化学剂伪造“兰花香”,成本不及天然茶的1/10,长期饮用伤肝肾;老白茶靠高温高湿“渥堆”做旧,破坏茶氨酸与多糖,却以“十年陈韵”卖出天价;染红茶在茶汤里加色素,让“金骏眉”的红更讨喜。

这些操作,本质是对茶的“去生命化”——茶不再是天地孕育的灵物,而成了流水线上的化学混合物;喝茶不再是感知自然的仪式,而成了验证数据的游戏。这让人想起日本茶人千利休的训诫:“没有多余的东西,也没有不足的东西,一切都恰到好处。”传统茶道的“恰到好处”,在资本眼中成了“效率低下”;武夷茶农三揉三焙的匠心,竟抵不过糖浆与香精构筑的虚假繁荣。当“有机认证”“非遗工艺”沦为营销噱头,当“大师手作”变成流水线贴标,我们失去的不仅是茶的本味,更是与自然共生的谦卑。

三、双重隐喻:当神圣沦为注脚,我们失去了什么?

彼岸花与茶叶,看似无关的两个意象,实则是文明异化的双面镜。彼岸花从“天降吉兆”的佛国圣物到流量符号,茶叶从“精行俭德”的灵草到数据商品,共同指向一个危险信号:消费主义正将一切神圣解构为可量化、可贩卖的标签。 我们不再深究彼岸花“照破无明”的深意,只截取“花叶相隔”的凄美;不再愿意花时间分辨茶的“山场气韵”,只相信检测报告上的数字。

这种“简化式崇拜”,让文化失去了纵深,也让我们离生命本质越来越远。更深层的危机在于生态伦理的坍塌。彼岸花的毒性被美化成“舍利子药用”,茶叶的农残被辩解为“符合国标”,人类中心主义的傲慢,在每一次对自然的索取中膨胀。就像《寂静的春天》警示的:“我们冒着极大的危险竭力改造自然的面貌,却忘记了自然从不需要人类拯救,需要拯救的是人类自己。” 当土壤失去活力,当物种渐渐消失,那些被包装成“高端”的商品,不过是文明透支的账单。

四、回归:在花叶相隔处,重寻生命的温度出路不在数据的迷宫,而在大地的呼吸里。福建武夷山的茶农开始减少农药使用,让茶园重新成为虫鸟的乐园;云南的古树茶产区推行“认养制”,消费者通过视频见证茶树生长;日本茶道流派重启“野点”传统,在自然中感受茶的本真。这些微小的改变,都在诉说同一个真理:真正的品质,藏在自然的褶皱里;真正的文化,长在生活的泥土中。

彼岸花的“花叶不相见”,本是提醒我们“珍惜当下”的禅意,而非沉溺悲伤的由头;茶叶的“精行俭德”,原是教我们敬畏自然的馈赠,而非榨取利益的工具。当我们放下对数据的迷信,重新捧起一杯有瑕疵却有温度的茶;当我们不再追逐彼岸花的符号意义,而是凝视它花瓣上的晨露——或许就能明白:所谓“彼岸”,不在黄泉路上,不在检测报告里,而在我们与自然、与传统重新连接的每一个当下。毕竟,最好的茶,是能喝出山风与晨雾的;最美的花,是能让人想起生命厚重的。让神圣回归神圣,让日常归于日常,这才是对文明最好的致敬。

安根团队,20余位各领域农业专家,提供成熟的土壤恢复集成方案、生态修复集成方案、农残解决集成方案和生态农业社会化服务。