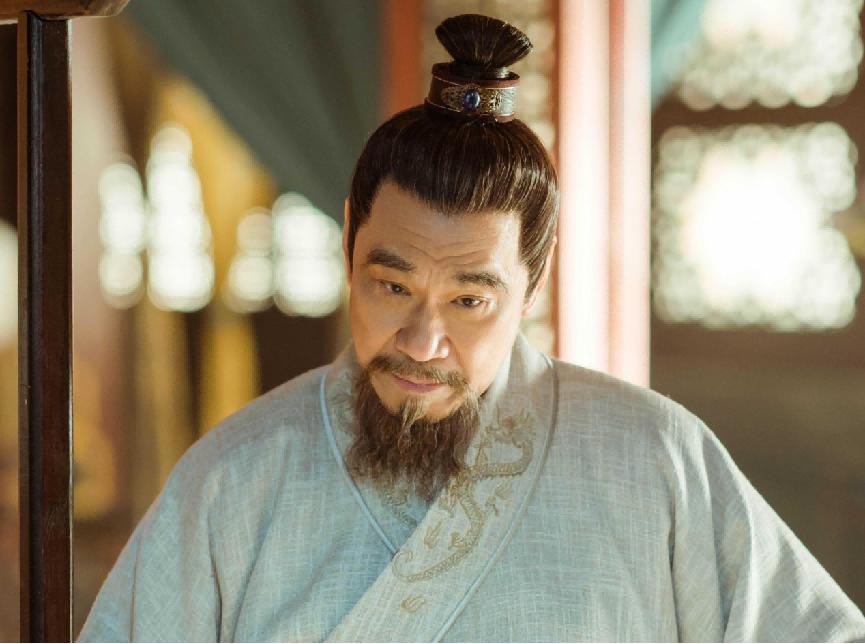

朱棣称帝后论功行赏,在靖难之役中立下大功的臣子都获得了官职,唯独一人拒受赏赐,他就是姚广孝。

姚广孝是个和尚,可这个和尚不光念佛还撺掇朱棣起兵,因贡献卓越,被誉为“靖难第一功臣”。

事成后,朱棣赏赐他蓄发还俗,姚广孝不肯,赏赐府邸宫人,不要,赏赐金银珠宝,他倒是接受了,结果转头分发给父老乡亲。

姚广孝冒着诛九族的大罪协助朱棣造反,却什么赏赐都不要,他到底图什么?

燕王军师,靖难功臣

燕王军师,靖难功臣姚广孝少时出家,身为方外之人却心系天下,时值元末明初,战火不熄,生灵涂炭,他一直想为黎民百姓做点实事,可惜始终没有机会,直到遇见燕王朱棣。

两人初次见面相谈甚欢,朱棣回北平藩地的时候力邀姚广孝同行,姚广孝也觉得留在京城没什么前途,遂欣然应允。

到了北平后,姚广孝成了燕王府的常客,除了在庆寿寺打坐参禅,就是在燕王府里谈天说地。

建文帝继位后下旨削藩,各地藩王的处境急转直下,特别是手握重兵的朱棣,成为“重点照顾对象”。

护卫军被裁撤,燕王军权被剥夺,王府内外遍布眼线,朱棣的一举一动都在监视之中。

此时朱棣虽然不忿,依旧选择忍气吞声,谁知建文帝步步紧逼,大有不死不休的架势。

朱棣心中郁闷,姚广孝常来开解,一天,他忽然说:“干脆反了吧!”

朱棣大惊,忙问:“民心向着朝廷,我该怎么办?”

姚广孝回答:“贫僧不管民心,只知道天道。”

他暗示朱棣有皇帝相,又找来他的僧人朋友劝说朱棣,说他举兵造反是天道,给足了朱棣信心。

姚广孝除了口头鼓励,还经常给朱棣出谋划策,教他装病降低朝廷的猜疑,帮他修建打造兵器的秘密基地,替他招兵买马组建“原始股”军队。

就在万事即将俱备的时候,意外陡生,朱棣被一名手下告发,朝廷震怒,立即派兵前去捉拿,千钧一发之际,姚广孝劝说朱棣即刻起兵。

1399年7月,朱棣打着诛奸臣、靖国难的旗号誓师出征,起兵的口号、檄文、诏书全都由姚广孝拟写。

靖难之役的四年间,朱棣在前线打仗,姚广孝替他坐镇后方,既要教导太子、守卫北平,还要时刻关注战场上的动态,及时为朱棣提供相应的军事策略。

这年秋天,李景隆围困北平,姚广孝命人用绳子将精兵从城墙上送出去,和朱棣里应外合,打得李景隆部丢盔弃甲,解了北平的危机。

次年冬,朱棣发兵东昌,久攻不下,军队损失惨重,手下虎将张玉战死沙场,姚广孝得知消息,立即劝说朱棣退兵,及时止损。

从东昌返回北平后,朱棣准备稍作休息,姚广孝却说:“擒贼先擒王,直接攻打京城吧,京城守卫薄弱,必能拿下。”朱棣应允,立即发兵南下。

朱棣手下不缺打仗的好手,但缺帮他定策起兵的军师,姚广孝的地位无可替代,在朱棣眼中是不一样的存在。

朱棣称帝后,将姚广孝视为举兵第一功臣,给了他无数赏赐,奇怪的是,不管是金帛玉器还是奴仆宅邸,姚广孝全都不要,始终一副无欲无求的模样。

很多人不理解,姚广孝怂恿朱棣造反到底图什么?如果了解他的人生经历,就会发现他所图的从来不是物质享受,而是更重要的东西。

生逢乱世,弃医入佛

生逢乱世,弃医入佛姚广孝生在一个医学世家,家里人都从事医药行当,他却是个另类,他不喜欢当大夫,他有更高的追求。

他认为大夫能救治病人,可救不了国家,如今天灾人祸频发,战火绵延不绝,百姓流离失所,他要救天下人,就要学天下术。

他曾对父亲说:“我想要读书求学,有机会就为朝廷效力,光耀门楣,没机会就削发出家,超然方外。”

他虽有心向佛,但并没有看破红尘,仍有建功立业之心,做和尚只是退而求其次的选择。

元朝打压汉人,出仕做官这条路注定走不通,姚广孝最终选择第二条路——出家。

姚广孝心怀天下,注定他不会像其他和尚那样闭门参禅,他阅览名山大川,结交当世豪杰,拜访各地名士,几年下来,积累了不少人脉,也极大地提升了修为。

他不光学习佛学,道法、占卜、理学、诗文、兵法、策略均有涉猎,博闻强识,博采众长,除了各家学说,他还侧重学习了君王之术。

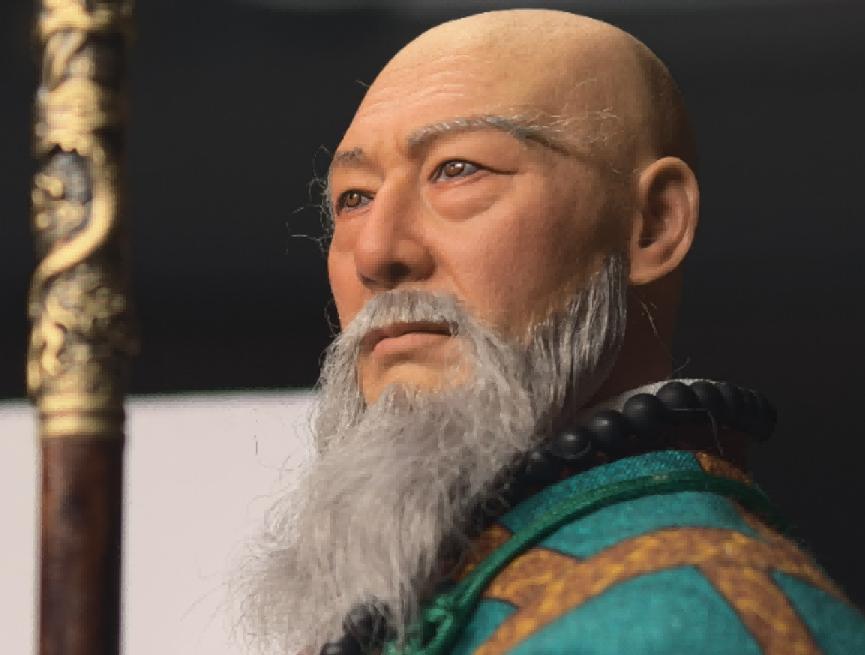

有一年,姚广孝到嵩山寺求学,偶遇相士袁珙,袁珙看到他面色大变,惊呼道:“你看起来像一只生病的老虎,你一定天性嗜杀,将来会成为刘秉忠那样的人。”

旁人听到这话必然会勃然大怒,谁料姚广孝却不怒反笑,刘斌忠何许人也?他是元朝僧人,也是忽必烈身边的红人,袁珙的话是否意味着他也会成为天子谋臣?

多年来,姚广孝一直试图和掌权者搭上话,大明朝建立后他来到京城四处拜访,可惜始终未能如愿。

在结识朱棣之前,姚广孝已经在朱元璋那里做了好几次冷板凳,一腔扶危救困的热情被浇得透心凉。

大明朝刚建立的时候,姚广孝认为国家百废待兴,正是用人之际,兴冲冲地跑来京城求见朱元璋,可惜他身份卑微,连皇帝的面都没见上。

过了几年,朱元璋下旨选拔道德高深的僧官,姚广孝毛遂自荐,他胸有成竹奈何时运不济,没有通过层层考核,只得了一件僧衣。

又过了几年,马皇后病逝,朱元璋悲痛欲绝,召集了一批僧侣为皇后祈福诵经,姚广孝成功被选上。

这一次不出意外,他依然没引起朱元璋的注意。

姚广孝心灰意冷,决定离开京城,临行前偶然遇到高僧宗泐,宗泐是正六品的僧官,深得朱元璋的器重,得知姚广孝怀才不遇,郑重地向朱元璋推荐。

朱元璋这次招募僧侣,除了给皇后诵经,还准备从中挑选贤才陪侍各位皇子,既然是宗泐力荐的人才,必然有过人之处,于是安排到朱棣身边做事。

姚广孝识人无数,早就听闻燕王的威名,坚信在他手下会有一番大作为,事实也证明了这一点。

从弃医从佛到遇见伯乐,姚广孝花了漫长的34年,深知这条路走得那么艰辛,所以,他怎么可能什么也不求?他不光有求,还求的更多。

拒绝富贵,所图更多

拒绝富贵,所图更多姚广孝作为靖难第一功臣,对于朱棣的赏赐也并非全部拒绝,物质方面的赏赐他不在乎,其他方面的赏赐却是“恭敬不如从命”。

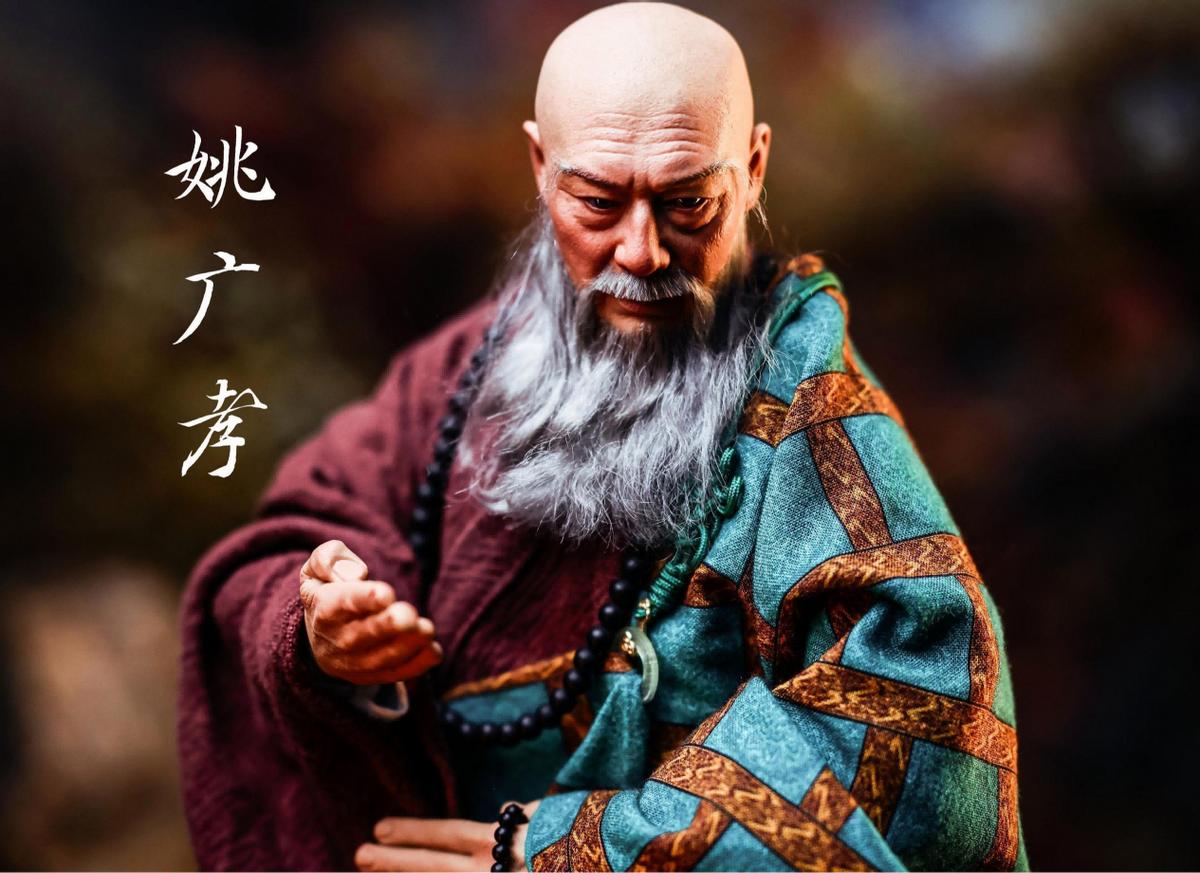

朱棣任命姚广孝为僧录司左善世,掌管天下僧侣,堪称佛教界的一把手。

还册封他为太子少师,作为三孤之首,太子少师肩负着辅佐太子的重任,在朱棣御驾亲征期间,留守南京给太子打下手,太子是储君,这个官职含金量可想而知。

朱棣还让他教导“好圣孙”朱瞻基,对他非常尊重,常以“少师”相称,很少直呼其名。

1405年,朱棣又给了姚广孝一项艰巨而光荣的任务——重修《文献大成》,也就是旷世之作《永乐大典》。

这部从明太祖时期就开始编纂的千古奇书,注定会流芳百世,而它的编纂者也会扬名千古。

有一年,江南发生严重的洪涝,朱棣派姚广孝去赈灾,临行前对他说:“千万别替我省钱,安抚好灾民最重要。”

姚广孝到了灾区,施粥散财,安抚百姓,百姓在赞美朝廷的同时,对他也是感恩戴德,他的美名也因此传遍江南。

凡此种种可以看出,姚广孝誓死追随朱棣,贪图的从来不是物质,而是名利,凡是能帮助他扬名立万的赏赐他都会接受。

但是他又和旁人不同,旁人贪图的是狭义上的虚名私利,而他贪图的名是“名垂千古”的名,贪图的利是“利于天下”的利。

1418年,姚广孝到了弥留之际,朱棣亲自去探望,询问他还有什么愿望,他人生中的最后一个请求就是赦免僧人溥洽。

溥洽是建文帝的主录僧,朱棣一直怀疑是他将建文帝藏了起来,下令一天找不到建文帝,一天不许释放此人,若非姚广孝求情,只怕要在狱中终老。

溥洽和姚广孝是故交,姚广孝临终时还惦念老友,这份情谊着实令人感动,而朱棣作为皇帝,君无戏言,却为了姚广孝改变旨意,足以看出对他的器重。

姚广孝和朱棣之间的君臣之谊,称得上是一场双向奔赴,姚广孝了解朱棣的雄心大志,对他誓死追随,而朱棣清楚姚广孝的心中追求,对他有求必应。

从姚广孝的选择来看他非常睿智,在依附朱棣实现抱负的同时,又始终坚守本心,这也让他有效地避开了权力争斗,最后得以善终。