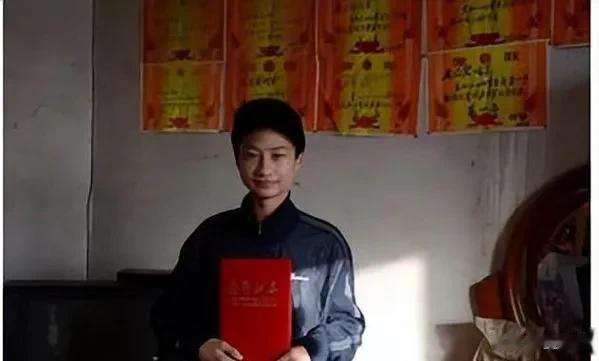

河北庞庄村的一间土坯房里,一个瘦弱的少年正借着昏黄的灯光埋头苦读,屋外是呼啸的北风,屋内是斑驳的墙壁和几张看似普通的奖状。这个少年叫庞众望,2023年高考满分750分,他以744分的优异成绩被清华大学录取。当走进这个家徒四壁的家庭时,人们震惊了,父亲精神残疾,母亲下肢瘫痪,全家靠低保维持生计,正是这样一个看似被命运抛弃的少年,用自己粗糙的双手,一笔一划地书写了中国版风雨哈佛路的励志故事。

庞众望的童年没有玩具和游戏,有的只是生活的重担。六岁起,他就学会了照顾瘫痪的母亲,每天为母亲翻身、擦洗,上学前,他要先做好早饭,放学后,他得赶回家做家务、干农活,在别的孩子抱怨作业太多时,庞众望却要在田间地头、灶台病榻间寻找学习的时间,村里人常看见他一边烧火做饭一边背书,一边给母亲按摩一边解题。生活的苦难没有击垮他,反而锻造了他钢铁般的意志。他说:我没觉得苦,这就是我的生活。

在庞众望的世界里,学习从来不是负担,而是改变命运的钥匙。没有课外辅导班,他就把课本翻烂,买不起习题集,他就把老师发的卷子做上三遍,寒冬里手指冻得发僵,他就哈口热气继续写,班主任回忆说:他的作业本总是用得最彻底的一个,连边角空白都写满了笔记。这种对知识的饥渴,让他在全县统考中始终名列前茅。更难得的是,他从不抱怨教育资源的不均衡,而是说:老师讲的我都认真听,书本知识足够我学好。学习的真谛不在于拥有多少资源,而在于是否珍惜每一分获取知识的机会。

庞众望身上最动人的,是他那颗懂得感恩的心。获得清华大学录取通知书那天,他第一个拥抱的是轮椅上的母亲,继而他又婉拒了所有捐款:"我们还能过得去,把钱给更需要的人",暑假期间,他自发为村里孩子辅导功课。他说:是乡亲们的帮助让我们家渡过难关,我要用知识回报这片土地。这种知恩图报的品质,在物质丰富的今天显得尤为珍贵。教育的终极目的不仅是培养高分考生,更是塑造懂得反哺社会的人才。

如今,走进许多城市的重点中学,空调教室、智能黑板、优质实验器材一应俱全,但孩子们仍觉得学习太苦,书包里塞满了名师讲义、名校真题,却还在抱怨资料不够。相比之下,庞众望那盏昏黄的台灯、那摞反复翻阅的旧课本,给了我们一道耀眼的对比:阻碍一个人成长的从来不是外在条件,而是内心的懈怠与抱怨。庞众望的故事告诉我们:命运给予的起点无法选择,但奔跑的姿态可以自己决定。

庞众望的书桌上刻着一行小字:穷且益坚,不坠青云之志。这或许是他人生最好的注脚。同学们,当你们抱怨网速太慢影响看教学视频时,当你们嫌弃食堂饭菜不可口时,当你们觉得父母给的零花钱太少时,请想想庞众望的成长历程。教育的公平,不在于人人都站在同一条起跑线上,而在于每个人都应该奋力奔跑。庞众望用744分证明:生活的风雨可以打湿衣衫,却浇不灭心中的火种,家庭的重担可以压弯脊背,却折不断精神的翅膀。这,才是我们应该有的模样!