论柏龙华脸谱画之技法哲学

文/古广祥

(香港新闻出版社、艺术家智库)

中国戏曲脸谱俗称“花脸”,它载着深厚的文化意蕴与丰富的历史内涵,是戏曲文化的核心组成部分。“脸谱”遵循揉、勾、抹、破四种着色范式,借夸张、变形的艺术手法鲜明呈现人物善恶美丑,看似怪诞却浑然天成,传递出独特的审美意趣,是中国传统文化的标志性符号。

我尤爱柏龙华先生之系列脸谱作品,其“不似之似”的艺术表达,悄然打破了“师古为上乘”的固化思维。若细品其各时期脸谱创作,便不难发现,他在创作材料与工具的选择上同样极具革新性。2016年底,柏龙华先生在深圳举办个人画展,我于深圳艺术家公馆接待并与之深谈,也因此对其艺术成就有了更深刻的认知。

古广祥(左)在艺术家公馆接待柏龙华伉俪

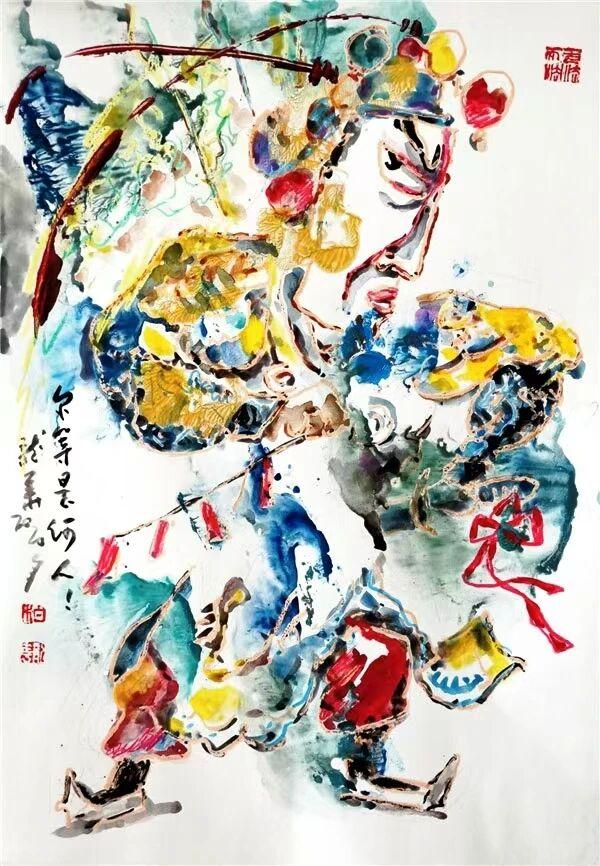

安徽画家柏龙华先生,在脸谱画的研究与创作领域,构建了独属于自己的理论体系与技法范式。他以京剧脸谱为创作原点,大胆突破传统脸谱“对应角色”与“造型对称”的程式化桎梏,将脸谱从“角色符号”升华为承载人性复杂维度的艺术载体,让中西哲学在画布上实现了西方现代抽象艺术的“形式解放”与中国传统绘画“写意精神”的共生与对话。作为业界公认的“水彩画戏第一人”,柏龙华先生摒弃传统水墨惯用的“柔纸软笔”,改用毛糙硬卡纸为底,以刮刀代笔塑造挺括硬朗的色块与线条,精准传递出京剧艺术的阳刚大气。这俨然是一部浓缩的中国京剧发展史。

柏龙华先生1939年生于安徽芜湖,现为中国美术家协会会员、国家一级美术师,1961年毕业于安徽艺术学院美术系。长期以来,他深耕戏曲人物画领域,以果敢的艺术魄力打破中西绘画的界限,在融会贯通中逐渐形成个人风格,最终在水墨意象京剧脸谱画创作上取得突破性成就。1993年,其彩墨意象脸谱画斩获中国美协与加拿大美协联合主办的“国际水墨画大展”金枫叶奖;1995年,水彩戏剧人物组画再获中国美协主办的“95杭州中国水彩画大展”银奖。鉴于柏龙华先生的深厚艺术资历,我曾特邀美国孙中山和平教育基金会主席、孙中山先生孙女孙穗芳博士为其画展题词,以示肯定。

柏龙华先生的京剧脸谱作品,在哲学与技法层面呈现出“中西熔铸、古今通变”的独特面貌,实现了从“脸谱符号”到“人性哲思”的深度升华。中国著名美学评论家陈传席曾对其作品给予高度评价:“欣赏柏龙华独特的技法,既找到国粹脸谱的元素,也找到现代抽象画的构成与理念。”笔者亦撰本草对联,以解读柏龙华先生作品的内在肌理与技法哲学,联曰:

杂色/飞蓬/人面子;

锦纹/列当/画眉珠。

此联中,“杂色”之“乱”与“锦纹”之“整”,是艺术表达中“放”与“收”的平衡。“飞蓬”之“动”与“列当”之“静”,是创作过程中“气韵”与“法度”的融合。“蓬”足也。“杂色”“锦纹”四字,精准概括了脸谱“色彩丰富却不杂乱,纹饰繁复却有章法”的视觉特征,暗合“对立统一”的东方哲学内核。“当”妥也。

“人面子”直指脸谱“以形传神”的本质,非单纯描摹面部形态,而是借眉眼勾勒、色块铺陈,塑造角色“面子”之外的精神气质。“画眉珠”则是对其笔法的绝妙比喻,“画眉”喻指眉眼刻画的精准细腻,“珠”则喻点睛之笔的鲜活灵动。

再以柏龙华先生的“卧薪尝胆”系列作品为例,此作为“水彩画戏”的代表性创作。画家通过“漫画式变形”手法,让历史故事的叙事性与绘画艺术的表现力达成完美统一。同时,他借助材料与工具的突破性融合,对人物面部的戏剧化表情、肢体的夸张姿态进行解构与重构。这种处理方式契合现代观众的视觉审美习惯,让古老的历史题材焕发出当代艺术的先锋性,也使“卧薪尝胆”的精神内核通过戏曲化的视觉符号,更直观地传递给每一位观者。

“卧薪尝胆”不仅超越了对典故的表层叙事,更融入了对当下生命存在的哲学思考,是一条“由物及心,由心转境”的艺术哲学旅程。笔者亦有另一副本草对联为证,联曰:

问荆/关远志;

吊胆/仰天盅。

“问荆”“吊胆”属“物”与“境”的层面,指向具体、艰苦的实践过程;“关远志”“仰天盅”则属“心”与“神”的层面,代表精神的定向与最终的超越。它向观者传递了真正的“卧薪尝胆”并非单纯的政治谋略,而是一条从“直面苦难—内化志向—持续践行—实现超越”的普世哲学路径。

在勾践“卧薪尝胆”的衣袍、柴草时,画家以墨的干湿浓淡变化丰富,营造出粗犷的历史厚重感,从而完成了从“脸谱符号”到“人性哲思”的升华。此外,画面左侧的题款与红色印章,更是其“以画入戏,以题点睛”创作理念的延伸。

写于2025年10月27日

图文作者 古广祥 编发 常小靠