今天我们来谈论一个让人毛骨悚然的新闻。

一、 事件回顾:为了让大家清楚前因后果,我先把事件梳理一遍:

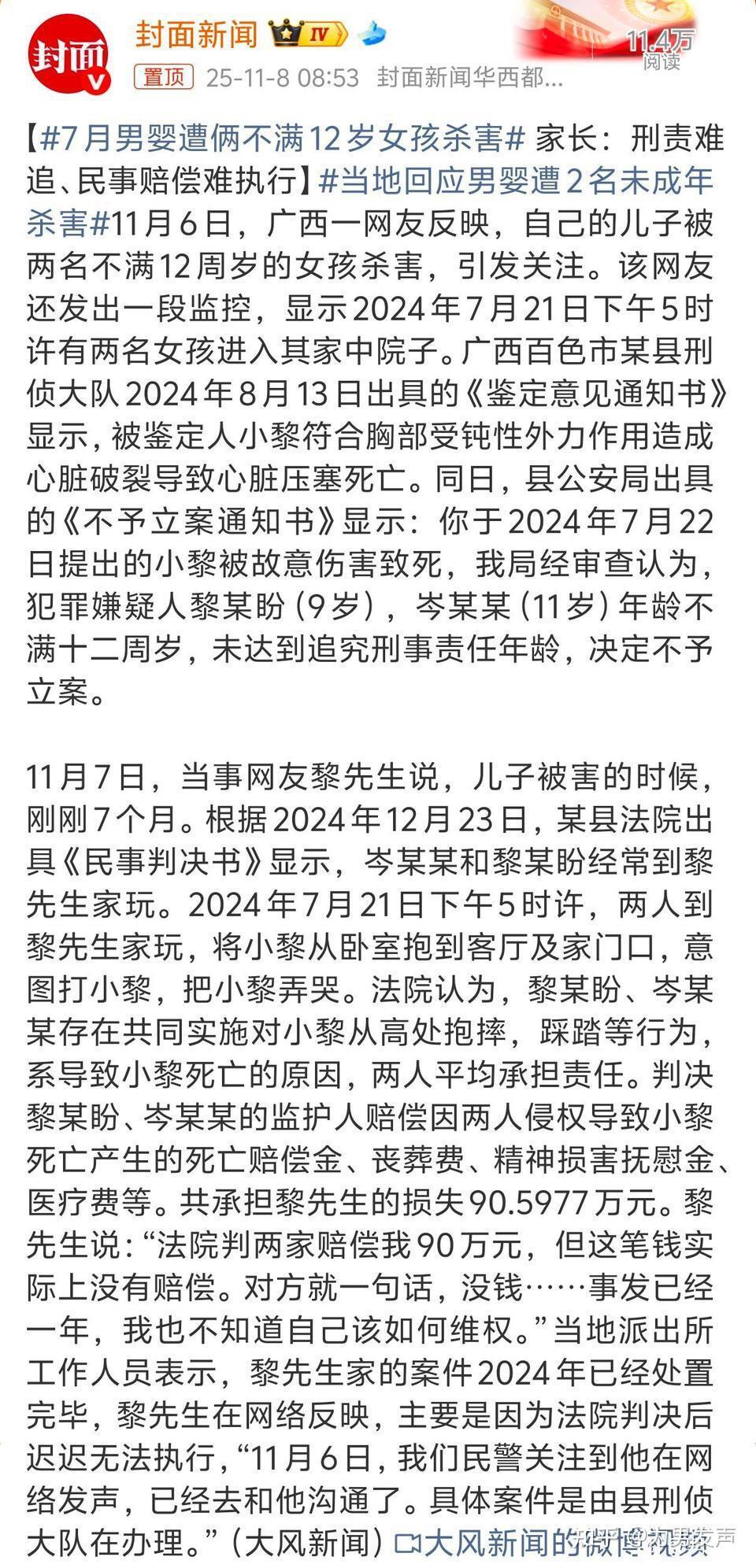

受害者:广西黎先生的儿子,小黎,一个年仅7个月大的男婴。

施害者:两名女孩,黎某盼(9岁)和岑某某(11岁)。

事发经过: 2024年7月21日,这两名不满12岁的女孩进入黎先生家中,将7个月大的小黎从卧室抱走,并实施了“从高处抱摔、踩踏”等行为。

死亡鉴定:小黎的死因是“胸部受钝性外力作用造成心脏破裂导致心脏压塞死亡”。这是一个极其残忍的死法。

法律结果(刑事): 警方不予立案。理由是:两名施害者不满12周岁,未达到刑事责任年龄。

法律结果(民事):法院判决,两名女孩的监护人(父母)共同赔偿黎先生90.59万元(包括死亡赔偿金、精神损害抚慰金等)。

当前困境:判决已下达近一年,对方监护人摆出一句话:“没钱”。黎先生一分钱赔偿也没拿到,陷入了维权绝境。

这起事件中,我们失去了一个男性幼小的生命。而黎先生作为父亲,正在承受“丧子之痛”和“维权无门”的双重打击。

1. “未成年”的保护伞,正在保护“恶魔”

首先要明确,9岁和11岁,她们不是“不懂事”,她们是“作恶”。

从“意图打小黎、把小黎弄哭”,到“抱摔、踩踏”致其心脏破裂。

这不是过失,这是残忍的故意伤害。

但仅仅因为她们“不满12周岁”,就无需承担任何刑事责任。

《未成年人保护法》的初衷是保护未成年人,但在这起事件中,它客观上成了施暴者的“免死金牌”。法律保护了施暴的女孩,却没有保护那个7个月大的受害男孩。

2. 民事赔偿的“空头支票”,是对受害者的二次伤害

刑事无门,民事索赔是黎先生唯一的慰藉。

法院判了90万,这个数字是对一条生命价值的法律认定。

但现实呢?“没钱”。

对方监护人一句“没钱”,就让法院的判决书变成了一张废纸。这就是我们常说的“执行难”。

对于受害者的父亲黎先生来说,这无异于第二次伤害。

他赢了官司,却输掉了正义。

这个系统无法为他(一个失去儿子的父亲)讨回公道。

3. “性别互换”思考

这是我今天最想和兄弟们探讨的一点。

我们做一个简单的实验:

如果今天是两个9岁和11岁的“男孩”,用“抱摔、踩踏”的残忍手段,杀害了一个7个月大的“女婴”,舆论会是什么样子?

我可以预见:

全网会立刻引爆“男孩天生的暴力倾向”、“从小就是恶魔”、“必须严惩男童”的讨论。

各种媒体会深度剖析“男性的劣根”是如何从娃娃抓起的。

甚至会有人呼吁,要加强对所有男童的“共情教育”,防止他们未来成为“潜在的施暴者”。

但现实呢?

当施暴者是两个女孩,受害者是一个男婴时,我们看到了什么?

我们看到了舆论在讨论“留守儿童问题”、“家庭教育缺失”,甚至有声音在“同情”那两个女孩,试图为她们的残忍行为寻找“可怜”的借口。

这种双重标准是极其可怕的。

它在潜意识里告诉社会:

男性的暴力是“天性之恶”,必须被严厉打击和阉割;

而女性的暴力(哪怕是致死的)是“情有可原”的,是可以被理解和“教育”的。

三、 我的看法:正义不该因性别和年龄而缺席

我的看法很明确:

第一,对施暴者的纵容,就是对受害者的残害。

无论男女,无论老少。当一个人(或一个群体)可以肆无忌惮地伤害另一个群体(尤其是男婴、男性)而不用付出实质性代价时,这就是系统性的不公。

第二,我们必须打破“女性=弱者,男性=强者”的刻板印象。

在这起事件中,7个月的男婴是绝对的弱者,9岁和11岁的女孩是绝对的施暴者。

但在舆论场中,施暴者的“女孩”身份,却在无形中抵消了她们的罪恶。

我们必须呼吁社会正视女性的攻击性和暴力倾向,她们不是天生的“天使”。

第三,黎先生的困境,是所有底层男性困境的缩影。

他失去了儿子,却无法让凶手(及其监护人)付出代价。

法律的判决无法执行,他的愤怒和绝望无人问津。

他作为一个父亲、一个男人,在当前的社会规则下,显得如此无力。

我们为小黎的逝去而默哀,更为黎先生的维权之路而呐喊。

如果连杀害男婴的凶手都无法被严惩,如果连白纸黑字的判决都无法被执行,那我们谈何“正义”?