前线的夜空,一闪一闪的,不全是星星。 在顿涅茨克方向,一台雷达屏幕亮起的时候,周围的士兵几乎都屏住了呼吸。那不是S-400的庞大雷达阵列,也不是“铠甲”系统的防空雷达。那是一台外形紧凑的小设备,被固定在简易三脚架上,屏幕上划出的线条清晰到让人心悸。 乌克兰的情报部门说,他们终于在前线发现了证据——俄罗斯军队在用中国制造的雷达。

消息放出后,整个基辅的军事分析圈炸开了锅。 “这下抓到了吧?中国在军事援助俄罗斯。”乌克兰媒体用的是这种近乎笃定的语气。可到底有没有?这就得看所谓的“证据”是什么。

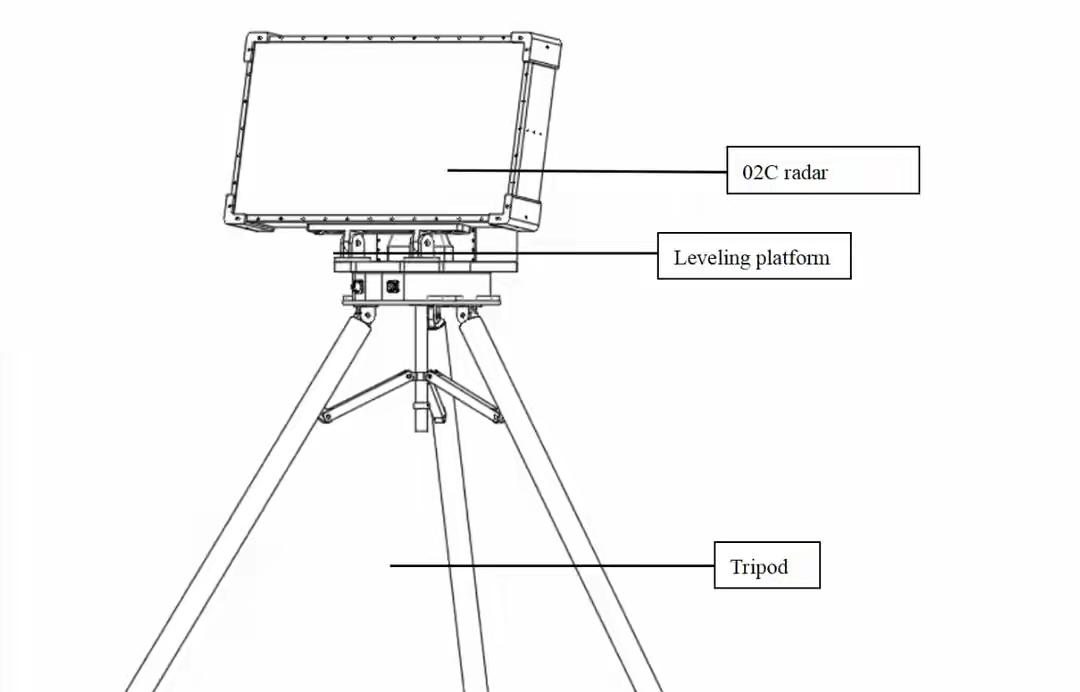

说白了,乌克兰人拍到的,就是一台小型防空雷达。 型号一比对,确实来自中国浙江的一家科技公司。可问题在于,这压根不是军品。 这东西,在中国的安防展会上都能见到。价格二十多万人民币,模块化设计,能装进一辆皮卡的后备箱。 但它确实厉害。探测距离三公里,能区分鸟和无人机。对于如今遍地飞的小型无人机,这简直是“前线救星”。

战场上谁都知道,无人机改变了一切。 一架装着手榴弹的四旋翼,从乌军战壕上方划过去,不到十秒就能摧毁一辆装甲车。 俄罗斯的防空系统反应不过来,那些昂贵的大型雷达连目标都看不见。 于是他们急需这种“小雷达”来填补漏洞。 问题是——这种设备在全球电商平台都能买。俄罗斯买得到,乌克兰也能买得到。

乌克兰人却偏要说,这就是援助。 这让我想起战争刚爆发那会儿,泽连斯基站在废墟前拍摄讲话,后面冒着烟。他一次次指责中国、印度、中东国家“站错队”,可真到战争机器需要零部件、燃料、金属、芯片的时候,他们又不得不依赖亚洲市场。 战争真是讽刺。指责与交易往往同路。

实际上,中国没有给俄罗斯提供任何军用雷达。 那台出现在战场上的设备,是民用产品。就像一辆越野车,你不能因为它开进了战区,就说汽车厂参与了战争。 乌克兰的“证据”,更像是一种情绪宣泄。因为他们明白,自己在天空的优势,正在一点点被磨平。

无人机是乌军最骄傲的战术创新,从夜袭到侦察,从投弹到反装甲,他们靠这东西撑起前线。但现在,俄军也学会了。 小型雷达结合电子干扰,甚至用简陋的AI算法,就能让乌军无人机的损耗率飙升。 乌克兰害怕失去这最后的“不对称优势”。 所以当他们看到那枚“中国制造”的标签时,立刻把它当成了政治筹码。

可冷静一点想——真要是中国军用雷达介入战场,战局恐怕早已不同。 中国的军品雷达,对低空慢速目标的探测能力,不是这种民用型号能比的。 如果真是军用级,那些乌克兰无人机早该在起飞时就被锁定、击落。 三公里的民用雷达,只能帮士兵提前几十秒发现威胁,不是什么战略级援助。

我在想,这场战争从开始到现在,多少东西被误读、被放大。 一台民用雷达,被当成外交事件;一场战术调整,被渲染成全球阵营重组。 可在战壕里的人,他们关心的只是今天能不能多活一小时。

或许,这才是现代战争最残酷的现实——商业与炮火纠缠在一起。 民用产品在战场出现,不是因为谁的阴谋,而是因为战争的贪婪,连民用科技都被吸进去。 科技本是用来保护的,现在成了杀伐的工具。

我能理解乌克兰的焦虑,也明白俄罗斯的算计。 前者要舆论支持,后者要技术补丁。 而那些被卷入的国家和企业,只能被迫站在灰色地带。

战争没有真正的“清白方”。 前线的烟火,往往映照出的是整个世界的无奈。 当雷达再次启动时,屏幕上闪烁的,不只是信号—— 那是一场战火里,被现实拉扯的真相。