戈壁滩的风刮了千年,把麦种吹进绿洲,便长出了馕。

这圆饼子能追溯到新石器时代,汉代西域文书里就有“胡饼”记载,如今土坯馕坑烧着胡杨木,麦香混着炭火味飘出半里地,

咬一口脆渣掉在衣襟上,是新疆人揣在怀里的踏实。

草原上的羊最懂季节,阿勒泰大尾羊啃着夏季的针茅,到了秋末便肥得流油。

手抓肉不用花哨调料,清水煮透撒把盐,肉香能勾着人跑过毡房。

哈萨克族待客时,刀削下最嫩的肋条递过来,

这是 “礼失求诸野,饮食见人心” 的实在,

没有虚礼,只有把最好的给你吃的热忱。

后来丝绸之路的商队带来了花椒,四川移民的手艺和本地土鸡碰撞,就有了椒麻鸡。

红辣油裹着撕得粗细不均的鸡肉,麻得舌尖跳,辣得喉咙暖。

老茶馆里砖茶煮着牛奶,咸香漫过唇齿,这味道里藏着变迁:

是游牧与农耕的和,是远客与主人的融,一口下去,都是新疆的烟火气。

今天,跟诸位聊聊新疆的干果……

南朝梁武帝时就尝过它的甜头,

高昌国进贡的葡萄干,在唐代墓葬里还能寻见踪迹。

这“七十二颗葡萄干”的典故虽带点传说味,但吐鲁番人晾葡萄干的本事,可是国家级非遗!

晾房建在屋顶或戈壁滩,四面通风,葡萄串挂上铁架,任热风自然抽干水分,不晒不烤,

全靠老天爷的“火候”,晒出的葡萄干甜得纯粹,连牙都舍不得放它走。

别看它皱巴巴的,咬开全是蜜!

无核白葡萄干含糖量直逼24%,一口下去,甜中带点酸,

像极了新疆人的热情,直接、浓烈,不带半点虚的。

从张骞带回葡萄种,到如今中欧班列运着它奔向巴黎,这小小葡萄干,串起了两千年的丝路故事。

传说王母娘娘的仙枣坠入凡间,被和田的日头晒足三百天,枣皮染成玛瑙红,枣肉甜得能淌蜜。

史载汉代张骞出使西域时,丝路商队必带此枣补元气,

枣核刻字传情,成了最早的“异地恋信物”。

《本草纲目》更夸它“久服轻身延年”,当地人常说“一日吃三枣,郎中不用找”。

这枣儿模样也招人稀罕,

个头赛鸽蛋,皮薄得透光,核小得像芝麻,肉厚实得能掐出汁。

咬一口,甜而不齁,软中带韧,像咬开一包浓缩的阳光。

人称“塞外长寿果”,典故绕着丝路飘香。

张骞凿空西域时,从波斯带回“胡桃”,在阿克苏落地生根。

温宿县神木园那棵300年古核桃树,至今还在结“克克依”(维语“壳薄”),果仁含油量高如“油核桃”,当地人笑称“一年种,三年挂满筐”。

慈禧太后爱饮核桃酪养颜,古籍《食疗本草》更载其“润肌黑发”,这味“天赐圣果”便成了皇家秘方。

如今阿克苏核桃,壳薄如纸,一捏即开,乳白果仁脆甜爆浆,咬下时“噗”声清脆,

甘甜汁水在舌尖化开,似喝核桃奶露。

温185品种皮薄仁厚,油润不涩,晾晒后更添醇香。

这里光照足、昼夜温差大,雪水滋养,成就了“中国核桃之乡”的美誉。

外地人来疆,总爱兜里揣把核桃,嚼着脆甜,

念着丝路故事,这口“攒劲”的滋味,比冰糖心更上头!

人称“青春圣果”,其根可溯至1300年前古波斯。

据《酉阳杂俎》载,盛唐时它沿丝绸之路传入,在莎车扎下根来,成了维吾尔族心中的“吉祥果”。

传说中,伊力台力西可汗曾以巴旦姆治瘟疫,

百姓日啖七粒加牛奶,三日即愈,自此其价超黄金,

家家种树,图案还绣上了花帽、刻进小刀,成了“亚克西”生活的象征。

这果仁扁椭圆、黄褐皮,壳薄如纸,一咬即裂,奶香裹着甜润在舌尖炸开,像含了把阳光晒过的杏仁糖。

莎车人爱它不单为口腹,

《本草纲目》里都夸它“仁甘美,点茶似榛子”。

如今,这“中国地理标志产品”不仅是干果摊的C位,

更成了莎车百姓的“金豆豆”,咬开壳,咬住的是千年丝路味,嚼出的是西域烟火香。

四百年前清顺治年间由农人色买提从中亚引种培育,成“丝路天然补给站”,

商队过英吉沙必取杏干充饥,故得“冰山玉珠”美名。

传说色买提救杏苗于风中,遇杏花仙子小杏,二人以杏汤治瘟疫,结为夫妻,杏干遂成“福果”。

2008年北京奥运,色买提杏以“零差评”征服全球味蕾,成“国礼级”珍果,

2009年获国家地理标志保护,2020年更名“英吉沙杏”,与小刀、土陶并称“英吉沙三绝”。

这杏干,甜得跟蜜似的,咬一口,满嘴都是阳光的味道!

果肉厚实如凝脂,酸甜比例恰似黄金分割,纤维少到几乎“入口即化”,

晒足昆仑山雪水与塔克拉玛干干风,甜度直逼20%以上。

清光绪末年,精河一对夫妻靠采城墙根红果充饥,让老母和乡邻免受饥荒。

这红果便是野生枸杞,经岁月驯化,

1960年代从宁夏引种培育,终成“红玛瑙”般的精河枸杞。

其名载《周礼》“秋食花实”养生之道,

更获农业部2012年地理标志保护,连《诗经》“采苓首阳”的诗意也沾了它的光。

这枸杞圆润饱满,皮薄如纸,咬开是蜜甜裹着微甘。

精河独有碱性沙壤和天山雪水滋养,让果粒比普通枸杞大两成,含糖量高却甜而不腻。

当地人爱直接嚼食,或泡茶、炖汤,说它“滋阴补血,健胃养肺”。

如今精河枸杞远销日韩美,连老外都认这口“新疆红”。

这红果从荒野到餐桌,串起的是精河人“苦尽甘来”的韧性,也是天地馈赠的甜。

唐时自波斯(伊朗)引入,载于《海药本草》,古称“阿月浑子”,维语唤“皮斯特”。

示巴女王曾将其封为皇室珍果,盖专属印章;

亚历山大大帝远征时,士兵食后体力骤增,终克波斯,

这粒“沙漠绿金”的传奇,已流转千年。

它生在喀什疏附的戈壁与雪山交界处,果壳黄白微裂,翠绿果仁裹着紫红外衣,咬开“咔嚓”一声,甜香裹着阳光的余温漫开。

单果核重0.62克,含油率超45%,钾、钙含量赛过许多水果,是天然的“心脏保镖”。

如今,疏附开心果获国家地理标志认证。

果农说:“这果子,得晒够日头、熬过寒夜,才攒得足甜。”

外地人来新疆,总爱捎上几袋,

毕竟,这粒“开心”的果子,嚼的是千年风沙,品的是戈壁的倔强。

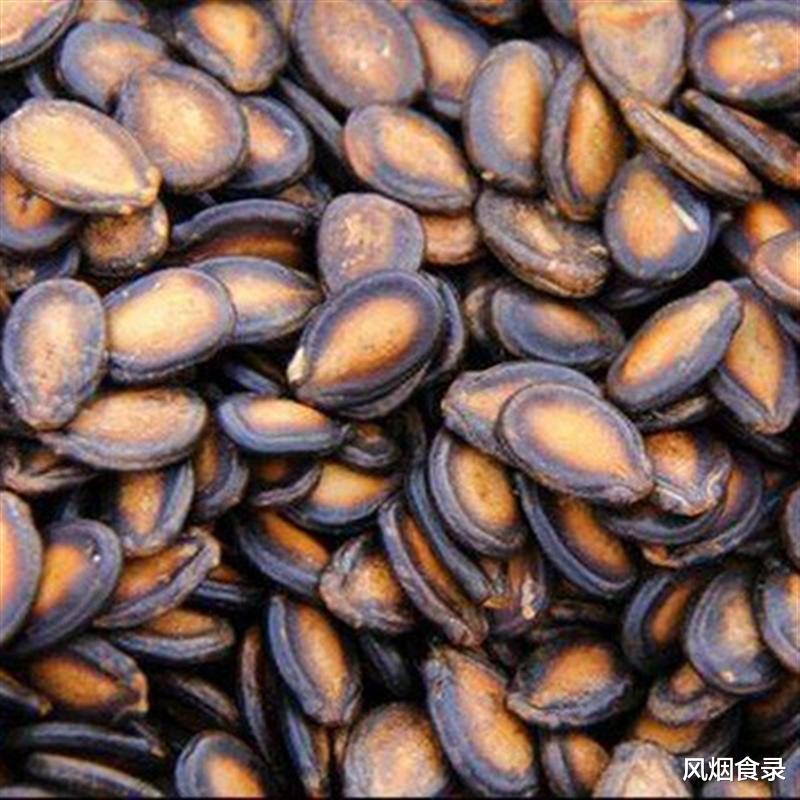

清乾隆四十一年,阜康因“物阜民康”得名,而打瓜籽的种植史可追溯至更早。

据《新疆农业志》记载,当地人早在50年前便开始零星种植打瓜,

如今新疆打瓜种植面积占全国75%,阜康更成核心产区。

传说朱元璋与陈友谅鄱阳湖决战时,石良将军曾以打瓜籽充军粮,

其“多籽多福”的寓意,在西北民间演化出盐炒、花椒干炒的独特炮制法,

至今仍被老辈人视为“过年必摆的吉祥物”。

这瓜籽黑边白心,片形大如铜钱,皮薄仁厚,千粒重可达320克。

咬开时“咔嚓”一声脆响,油香混着清甜在舌尖炸开,像极了新疆的直爽性子。

当地人常说:“打瓜籽嗑的是日子,嚼的是盼头。”

如今,这颗小籽儿不仅上了央视《每日农经》,

更被农业部列为“全国农产品地理标志”,成了外地人来新疆必带的“硬通货”。

典故得从西梅的“西迁”说起,

这南美李种21世纪引入新疆,却在伽师县扎了根。

老辈人说,当年为种活它,人们竟在戈壁架铁网捕雾取水,用自制水枪冲沙栽苗,硬把荒漠变万亩梅园。更巧的是,曹操“望梅止渴”的传说,

倒暗合了梅子解渴生津的天然特性,

如今西梅干成了“天然益生菌”,比香蕉火龙果还“亚克西”。

这果子模样憨实,深紫果肉裹着白霜,咬开先软糯后酸甜,像咬住一口浓缩的阳光。

果肉厚得能嚼出纤维感,山梨醇和膳食纤维拉满,既解馋又润肠。

最妙是自然风干工艺,鲜果直接晒干,配料表干净得只剩“西梅”,老人小孩都能放心咥。

当年铁骑征战赤峰,战马伤病濒死,丢进沙棘林后竟膘肥体壮、毛色发亮。

蒙古人便称它“长寿果”,随军携带,士兵吃果、战马吃叶,疾病痊愈、体力暴增,

横扫欧亚的传说里,沙棘是“马儿发光树”的活见证。

乾隆下江南时,藏传大师献“圣果”丹丸,

服后龙体生威,这“圣果”正是沙棘,后来成了清宫御用,忽必烈活到八十岁,也靠它“续命”。

这果干酸得直咂嘴,后劲儿甜丝丝,像新疆人的脾气,

直爽又实在!保留野生沙棘的维C、黄酮,热风烘得透亮,

咬开是沙沙的果肉,泡水喝酸香回甘。

2021年它入了全国名特优新农产品名录,成了吉木萨尔的“金名片”。

那就继续吃吧。

葡萄干黏在牙上,枣核硌着口袋,核桃的碎壳落进戈壁,转眼被风埋了。

人活一世,不过一张嘴。

可这张嘴尝过的甜与咸、硬与软,都会变成你我的筋和骨。

拍一拍衣襟,馕渣掉下来,兜里总有新的吃食等着。

新疆这么大,够我们吃上一辈子。

下次见面,或许我正蹲在喀什的老巷口,咬着一牙甜瓜。

你走过来,坐在旁边,不必说话。

阳光把我们的影子烙在土墙上,像两粒挨着的葡萄干,皱巴巴,甜得扎实。

走吧,带些干果上路。

若在异乡夜里摸出一颗,掰开了,皱褶里都是天山的风。