古代的书信是一种特殊的文体,具有很高的研究价值。建安七子的文字如同桥梁一般将读者带到了汉建安年间,从而充分了解七子更真实的生存状态、生活性情。

文字是细腻的人物,情感是真实的,探索建安七子的书信能够为读者带来不一样的视觉盛宴。在文字中构造画面,在文字中体验真性情。

本文有三个部分:第一部分追溯书信这一文体的起源、名称演变;第二部分把七子的书信分为两大类:奉命代笔类书信与郊游赠答类书信。

第三部分从自觉的审美意识、书信的功能和内容、七子生存状态,分析其书信的研究价值,认为七子书信在用典上有继承也有创新,语言上渐趋骗佩化等。

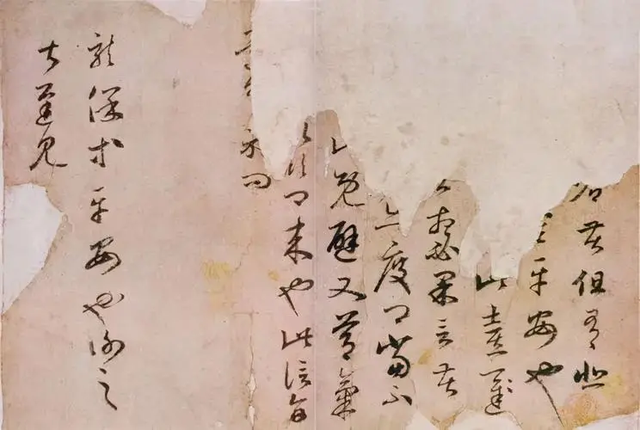

一、书信的渊源“从前车马很慢,书信很远,一生只够爱一个人。”现如今,信息十分发达,人们不再接触书信的信息传播方式。但这并不代表书信没有任何的探索价值。书信作为一种应用文体,起源较早,在古代,书信却有其不可取代的地位,战事情报、友人交流、家书往来都离不开书信。

那么探索建安七子的书信之前,应该对书信的渊源进行详细的了解,从这五个方面入手,便会一目了然。第一点,书信的出现最早来自于未出现文字之前,人们用来交流、传迸信息的记号和标志。

这种用记号、标志来传递信息、从事交往的方式,己属尺赎的胚胎与萌芽。后来严格意义的尺赎产生,其主体是文字,而文字与记号相比,无非是另一种同属约定俗成介质的符号而己。

第二点,书信作为一种文体,始于《尚书周书君爽》。曾国藩在其《经史百家杂钞序例》中也把书信类文章的源头追溯到《君爽》。《君爽》是周公写给召公的一篇文章。

周公称王摄政,天下多有非议,召公也对周公发出责难,周公为了争取召公的支持,写了这篇文章,并表明与召公共同辅佐天子的决屯。"君爽"是周公对召公的尊称。

但值得注意的一点是,这一点在学术界有很多不同的声音。很多人在思索这篇文章到底是史官记载的周公言论,还是周公亲自写给召公的信札的。

第三点,书信起源与《郑子家与赵宣子书》有关。《郑子家与赵宣子书》是邦国大臣子家写给晋国大臣赵盾的一封外交书信。这封外交书信比《子产告范宣子轻币》早了61年,而且语言佳绝,因此王之绩认为《郑子家与赵宣子书》应为书信之始;

第四点,书信起源与巫臣之书有关。巫臣之书是子重、子反杀了巫臣在楚国族人之后,巫臣在晋国写给两人的,声称一定要报仇雪恨的书信。值得一提的是,郝经认为最早以书命名的是巫臣之书,这并不是说郝经认为书信便起源于此。

第五点,书信与司马迁《报任安书》有关。任昉《文章缘起》有;"书--没太史令司马迁《报任少卿书》",认为书信最早的起缘是《报任安书》。我们知道,司马迁这封书信写的悲愤感人,艺术成就非常高,已经是一封相当成熟的书信了。无论如何不能算是中国自古以来的第一封书信。

在了解建安七子的书信之前,对于书信起源的根据以为读者理清,为分析书信的价值有着独特的意义。

二、“假意”与“真情”的体现

二、“假意”与“真情”的体现建安七子书信分为两大类:奉命代笔类和交游赠答类,这样能够更便于比较分析。时间来到了东汉末年,战事不断,地方军阀拥兵自重。七子大多数为当时所依附军阀的御用文人,他们为这些军阀代笔写行军微文、外交书信。

书信虽然具有很强的政治性,但从中可看出七子的行文风格。我们便从奉命代笔类和交游赠答类入手,更好的分析建安七子写信时的“假意”与“深情”。

纵观七子书信奉命代笔类有:陈琳《更公孙瑶与子书》、《为曹洪与魏文帝书》;王築《为刘表谏袁谭书》、《为刘表与袁尚书》;阮璃《为曹公作书与孙权》、《为魏武与刘备书》,共6篇。

这些作品大多篇幅较长,可以看出都是经过作者精必雕琢而成,而且具有很强的政治目的。或劝降,如阮璃《为曹公作书与孙权》、《为魏武与刘备书》;或劝和,如王窠《为刘表谏袁谭书》、《为刘表与袁尚书》;相比而言,陈琳的两篇代笔类书信略显不同。

陈琳的《更公孙瑶与子书》具有不同之处的原因是,该信件并不是她写的,而是通过一封战场上截获的情报书信轻微改编而来的。书信简短,仅六十八字。

开篇悲叹自己正在面对与周代末世一样惨烈的战争,而后诉说袁绍的进攻日益激烈、无孔不入,使人片刻不得安宁。催促其子速来援救,并约定举火相应,最后自己如果战败而亡,其子亦无容身之处来告急,可见其急迫、恐惧之心。

陈琳另一篇代笔《为曹洪与魏文帝书》自始自终都在强调是曹洪亲自所写,并非陈琳代笔。但这篇冠名为曹洪所写的书信确实为陈琳代笔写于曹丕的。

建安二十年,曹操击败张鲁,占尽得其珍宝、王地。期间曹洪与曹丕有书信往来,《为曹洪与魏文帝书》便作于此时。书信第一段交代写信时间,简略回顾了上次通信情况,并谦虚的交代本来想让陈琳代写,但因陈琳事务繁忙,自己回信急切,所以只好献丑亲笔书写。

第二段写汉中地形险要、易守难攻,曹军却能轻而易举的拿下,可见张鲁实为庸才,曹操才是真正的英雄。又用武王伐封因兰仁在而还师、晋欲灭虞因宫之奇而作罢、楚将袭随因季梁而撤兵,强调古人不征讨有贤人在的国家,来批评曹丕来信中所说的"虽有孙、田、壁、舊,犹无所救。"

最后一段写自己自从来到汉中,仰慕汉中大家司马相如、杨雄、王褒等先贤文采,突然也变的文思泉涌,文笔大有长进,对曹丕怀疑书信为陈琳代笔十分不满。陈琳这封书信引经据典、文采飞扬,这也是代笔类书信的普遍风格。因代笔类书信融入作者自身感情甚少,只有在词采上寻求突破。

除此之外,七子的交游赠答类书信也值得探索。七子郊游赠答类书信与奉命代笔类书信不同,他们更多的反应作者本人的思想倾向和内心世界。而书信本身又不同于诗歌、辞赋类作品,书信有特定的书写对象,书写对象与自己的亲疏远近,以及书写对象的地位高低,都对写信者书写信件有一定的影响。

从七子所存的书信来看,他们的书信对象可分为两类:一类是与七子既是朋友又是上级的曹民父子:另一类则是与自己地位相当的亲朋好友。

七子书信中与曹氏父子的通信有:孔融《与曹公书荐边让》、《与曹公论盛孝章书》、《顿曹公为子纳甄氏书》、《与曹公书嗎征乌桓》、《难曹公禁酒书》、《又书》、《报曹公书》,共7篇。

阮璃《谢太祖葵》,共1篇;陈琳《答东阿王雙》,共1篇;刘顿《谏平原侯植书》、《与曹植书》、《与临窗侯书》、《答曹丕借廓落带书》共4篇;

这些书信中,孔融的态度与其他人不同。陈琳、阮瑶、刘械写给三曹的书信大多态度恭敬、谦卑,而孔融7篇书信的书写对象虽然都是地位和权力都最高的曹操,但他却不卑不亢,后期的书信甚至充满意讽刺喊笑,有意冒犯曹操。

七子与亲朋好友的通信涉及日常生活更多一些,也更能表现七子真实的生存状态。七子现存与亲朋好友的通信有:孔融《喻郁原书》、《与邮原书》、《与王朗书》、《遗张紘书》、《又遗张紘书》、《答虞仲翔书》、《与韦休甫书》、《又与韦休甫书》、《与宗从弟书》、《与诸卿书》、《与许博±书》,共11篇;陈琳《答张紘书》,共1篇。

应玚《报庞惠恭书》,共1篇;徐幹《答刘侦诗》,共1篇:刘侦《赠徐幹诗》、《又赠徐幹诗》共2篇。孔融有《遗张紘书》、《又遗张紘书》,陈琳《答张紘书》,可见二人都与东吴张线有交情。

建安四年,盘踞江东的孙策派张纮向在许昌的汉献帝称臣,时任司空的曹操留任张纮为侍御史,后陈琳亦归附曹操,孔融、陈琳等与张纮的交情大概就在这个时候开始。后来张纮留恋孙氏旧恩返回东吴,与孔融、陈琳等仍有书信往来。

七子现存书信中,唯一有相互赠答的便是刘巧和徐幹二人,可见二人情义不同于他人。徐幹存一首《答刘愤诗》,刘侦有两首诗赠予徐幹,其中一首为残篇。

两人诗歌基本上都是表达虽然相离不适,但想要见面叙旧却十分困难;刘侦的两首诗大概作于平视甄氏获罪以后,诗中有对徐幹的感激之情,亦有自哀自怨之语。从上述描述中便可以看出,七子的两种书信中,后者所表达的真性情更多一些,前者的政治目的性更强。

三、探索书信的研究价值

三、探索书信的研究价值从书信发源的重要源头政界书信开始,书信就己经具有一定的审美追求。经过两汉时期书信的进一步发展,到魏晋时期,书信更加注重语言、词藻、典故、句式等艺术形式上的锻炼,这在七子的书信中亦有表现。

七子书信用典情况非常普遍,他们仍保留前人的用典习惯,喜用《诗经》诗句、丈书人物等汉代之前典故,但从七子书信也可看出他们新的用典习惯。

更喜欢引用汉代典故来表情达意,这大概是由于建安时人更加注重与自己所处时代相近的人物事迹,也是他们不再盲目崇拜古人,认可自身的一种表现。

建安七子除孔融外都有大量赋作传世,这些赋作很多都是积聚邺下时,他们的同题唱和之作,同题赋作写成之后,大家共同品评。这种作品真实的情感不多,更多时候成了一种竞技性的诗赋创作比赛。

赋本身又是一种以铺张扬厉为本色的文体,《大赋时作者已经有意追求赋体的排偶句式,发展到建安、魏晋时期,文人更是精益求精,更加追求赋作的辞藻华丽和形式整齐之美,这就促使七子作赋时更用力于形式雕琢。

四、总结

四、总结作为汉末名士,书信在建安七子的文章中占有相当大的比例。对其书信的研究不仅能完善对屯子的文学研究,而且能进一步了解七子真实的生存状态、生活态度。本文通过对七子书写对象的分析的,了解了走子的交友圈子及与曹氏父子的亲疏远近。

对其书信文本的分析,阐释了七子书信的文学成就与研究价值,并且对七子其人有更深刻真实的认识。总体看来,孔融小有才气,但多显疏狂;陈琳文字功底深厚,且态度谦卑;王窠书信多直巧胸臆,逻辑严密。

徐幹低调,与人少有往来,唯与刘侦相厚;阮瑶有纵横家之风,然文风繁無,有掉书袋之嫌;应场为人刚烈,文笔窠然,颇有文采;刘侦乃真性情之人,亲疏分明,毫不做作。