2025年9月,罗永浩一条"几乎全是预制菜,还那么贵,实在是太恶心了"的微博,将西贝推入舆论漩涡。这场从强硬否认到全面致歉的风波,让西贝日营业额骤降数百万,最终不得不承诺将中央厨房前置加工调整为门店现场制作。西贝的溃败,本质上是消费者对餐饮"真实感"的一次集体反击。

就在西贝深陷预制菜泥潭时,以费大厨、兰湘子为代表的湘菜品牌却高举"现炒"大旗。费大厨的辣椒炒肉必须由最资深的大厨现炒,品牌甚至创建了世界上第一所"炒肉大学",设立"三关考核"制度专门培养炒辣椒炒肉的大厨。数据显示,湘菜品牌近一年新开门店29190家,净增长7083家,从2022年开始,湘菜的净增长率开始跑赢川菜。

01 当"现炒"遇上规模化:一场信任危机

湘菜的爆红,本质上是对"真实感"的精准捕捉。但当规模化遇上"现炒"承诺,矛盾就来了。

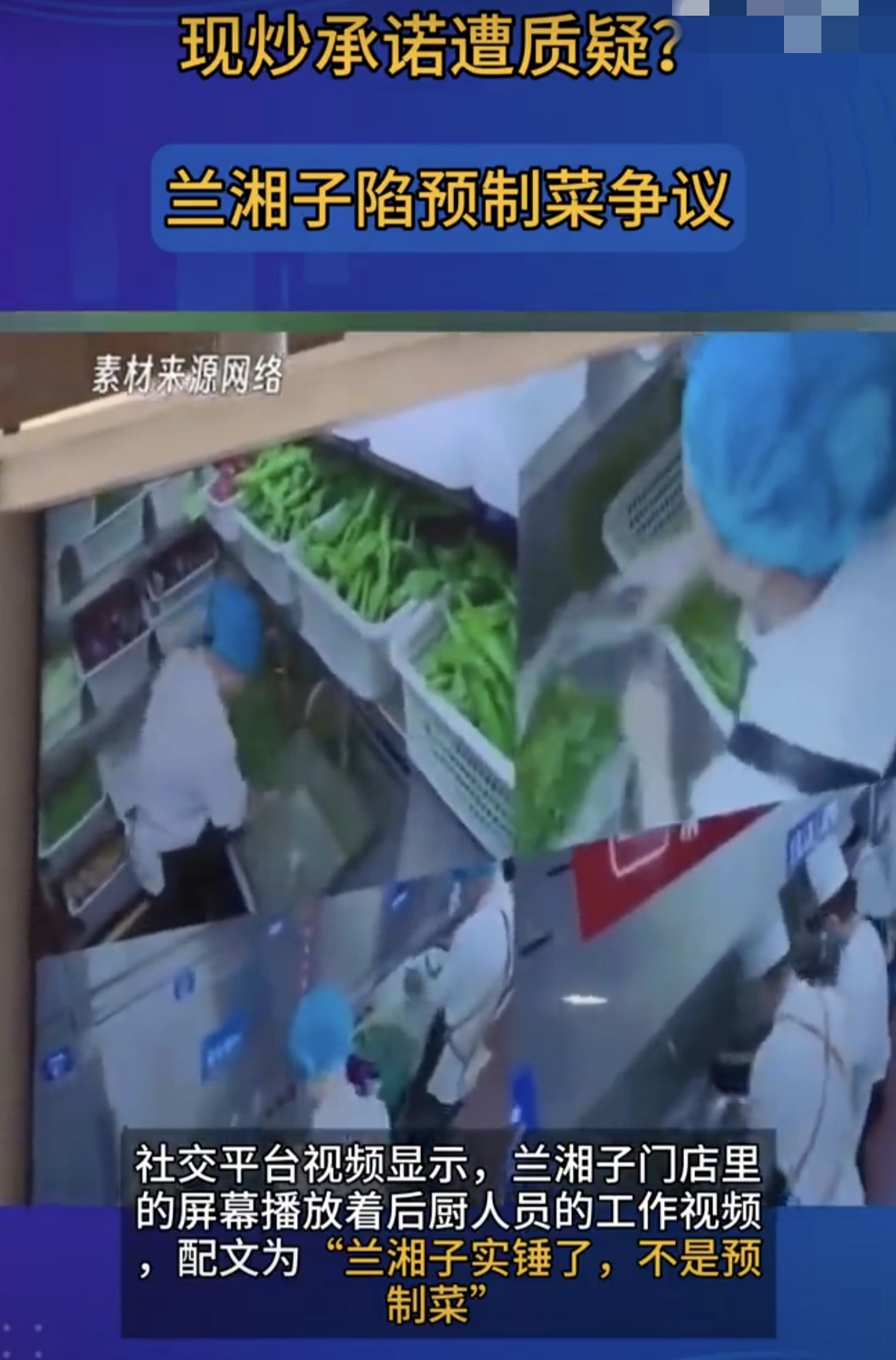

2024年9月,社交平台上一则关于兰湘子的视频引发广泛讨论。有消费者发现,门店里播放的后厨工作视频是循环录像——"不是饭点,一个人没有,视频后厨锅都抡冒烟了,然而厨师明明在外边休息坐着"。网络舆论纷纷讨伐。消费者质疑:"下单十分钟菜就上来,全是温的""三分钟上了两个菜,麻婆豆腐连热气都没有"。甚至有前员工爆料,兰湘子的招牌辣椒炒肉是"擦边预制"——肉是盒装预制的,辣椒才是当天采购的。

公关专家詹军豪表示,循环播放的视频,若公司未明确说明视频性质,易让人误解为对后厨实时状态的展示,这种做法有误导消费者之嫌。从技术层面看,按照国家2024年3月出台的新规,连锁餐饮企业中央厨房向自有门店配送的净菜、半成品,不纳入预制菜范围。兰湘子确实不算预制菜。

但问题的关键不在于技术定义,而在于:消费者在意的从来不是"你是不是预制菜",而是"你有没有骗我"。

早在2022年就有网友评论兰湘子菜品味道为"工业流水线"口味。2024年6月,兰湘子曾发表声明回应"为何菜是温的",强调坚持新鲜现炒。屡次陷入同样的争议,这不是偶然。

02 50元的情绪生意:脆弱的性价比神话

湘菜真正的杀手锏,是精准踩中了消费降级时代的情绪痛点。

人均消费在50-80元区间的湘菜品牌占比达75.4%——这个价格,恰好卡在快餐和正餐之间。在北京朝阳大悦城,旁边的江浙菜馆人均150,川菜馆也要80起步,只有湘菜馆人均50就能吃撑。2024年全国餐饮人均消费降至39.8元,同比下降6.6%。餐饮消费支出增加的消费者占比从50.0%降至31.3%。当大多数人的钱包都在缩水时,50块钱能换来一顿"有滋有味"的饭,本身就是一种情绪按摩。

但这种情绪价值有多脆弱?当消费者发现"便宜"的代价可能是品质妥协,当"现炒"的承诺可能只是营销话术,这份信任就会迅速崩塌。社交媒体上已经出现了质疑的声音:"刚开始觉得50块好划算,现在想想,是不是便宜到让人怀疑?"

03 连锁化狂奔的尽头:标准化还是妥协?

湘菜以"炒"为主,菜品口味非常依赖厨师的烹饪手法,给实现标准化提高了难度。兰湘子将菜单精简到24-28道菜,不选择超过3分钟出餐的菜;采用厨师菜品承包制,每个厨师全权负责4-6个菜;自主研发切配工具,切配效率提升90%。

这套"标准化"逻辑听起来很美好,但能支撑多大规模?当兰湘子从几十家店扩张到380多家店时,还能保证每家店都"25分钟上齐菜"吗?兰湘子创始人陈波在2024年12月的中国餐饮创新大会上表示,2025年开店规划中没有计划拓展新城市,主要是巩固已有市场。这个转折点值得玩味——从疯狂扩张到战略收缩,是自我调整还是不得已而为之?

更现实的问题是:当前员工爆料"擦边预制",当消费者质疑品控,兰湘子所谓的"标准化",究竟是真正的体系能力,还是用"半预制"掩盖管理短板?

湘菜的崛起,踩中了三个时代红利:对"真实"的渴望、对"性价比"的追求、对"日常治愈"的需要。但这三个红利,也可能转化为三重风险:营销和真实之间的模糊地带、低价和品质之间的微妙平衡、扩张速度和管理能力之间的落差。

湘菜逆势增长的背后,既有成功的经验,也有隐藏的危机。消费者不是傻子,能接受性价比,但不能接受被糊弄;能接受标准化,但不能接受失去特色。在这个800万家餐厅角逐5万亿市场的时代,真正能活下来的,一定不是跑得最快的,而是跑得最稳的。

湘菜这把火,烧得很旺,但也很险。