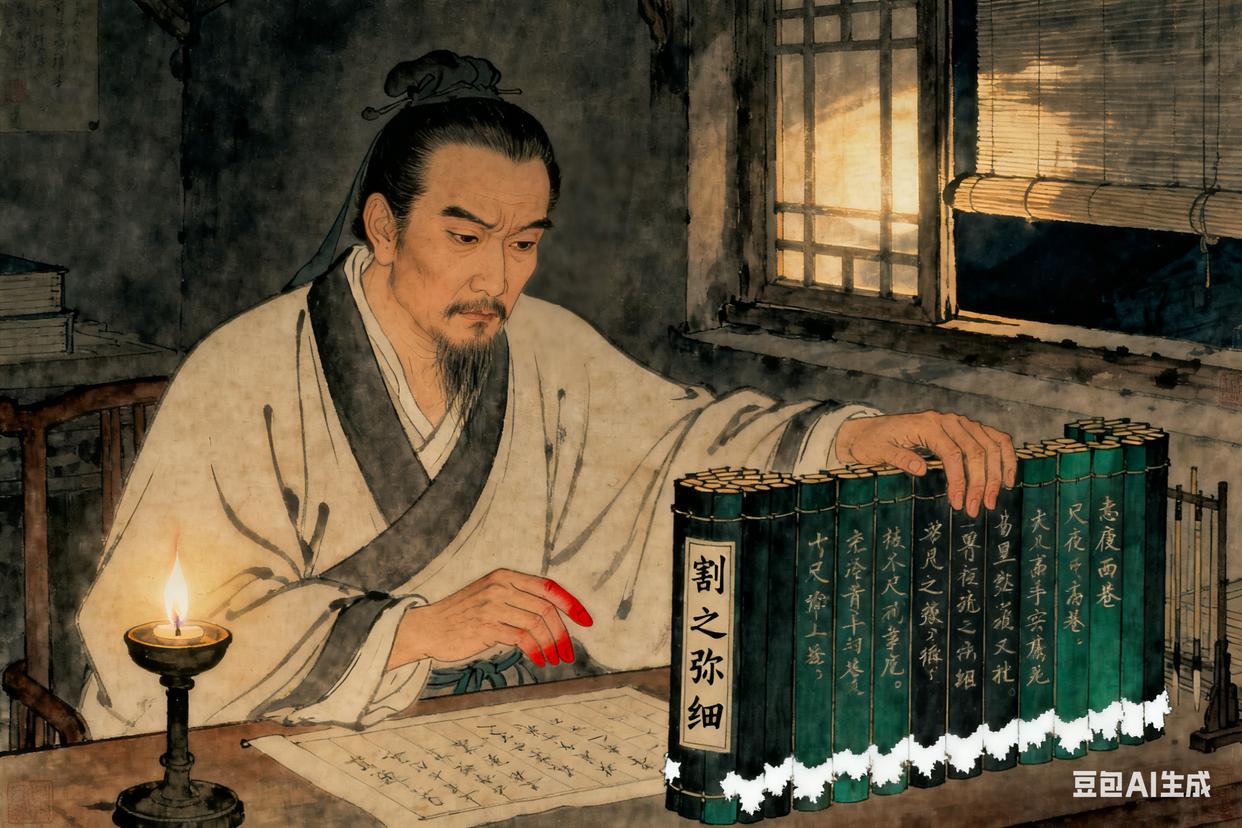

南朝宋大明六年的冬夜,建康城的西市旁巷落里,一盏油灯的光透过窗纸,在冷风中微微晃动。祖冲之坐在案前,案上堆着半尺高的算筹,青黑色的算筹有的边缘已磨得发白,是他这半年来反复挪动的痕迹。他伸出手去够案角的算筹,指尖刚碰到冰凉的竹片,就猛地缩回——方才验算时太专注,指腹被算筹硌出了几道红印,一沾冷空气就发疼。

窗外传来更夫敲梆的声音,三下,已是三更天。祖冲之揉了揉发酸的眼睛,目光又落回案上的竹简,那上面写着刘徽的割圆术,“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣”。他拿起一支新的算筹,在竹简旁的白纸上轻轻比量,油灯的灯花噼啪炸了一下,溅在算筹上,他抬手拂去,指尖的温度让那点火星瞬间灭了,就像他这几个月来,一次次掐灭的焦虑——已经算到正一万二千二百八十八边形了,可圆周率的小数点后第六位,还是在“5”和“6”之间摇摆,再往下算,每多一位,就要多耗费数十日的功夫,算筹不够用了,眼睛也快熬坏了,可他总觉得,还差一点,就差一点能摸到那个数字的真相。

元嘉年间,祖冲之还是个十几岁的少年,跟着父亲祖朔之在京口生活。祖朔之是朝廷的奉朝请,平日里总爱把天文历法的书籍摊在桌上,夜里就带着祖冲之到院子里观星。有一回,祖冲之指着天上的北斗七星问父亲:“爹,书上说北斗绕着北极转,可我看了这半个月,怎么觉得它转的快慢不一样?”祖朔之愣了一下,随即笑着摸了摸他的头:“傻孩子,不是它转得慢,是咱们用的《元嘉历》算错了。”那天晚上,祖朔之把《元嘉历》的推算方法讲给祖冲之听,当说到“冬至日影长一丈三尺”时,祖冲之突然问:“要是冬至那天阴天,测不了日影怎么办?有没有更准的法子?”祖朔之没回答,只是把一本《周髀算经》递给了他:“你自己找答案,比我告诉你更有用。”从那天起,祖冲之养成了一个习惯,每天晚上都把观星的记录写在绢帛上,哪怕是阴天,也会标注“云蔽星,不可见”,那些绢帛后来攒了满满一箱子,成了他最早的科研笔记。

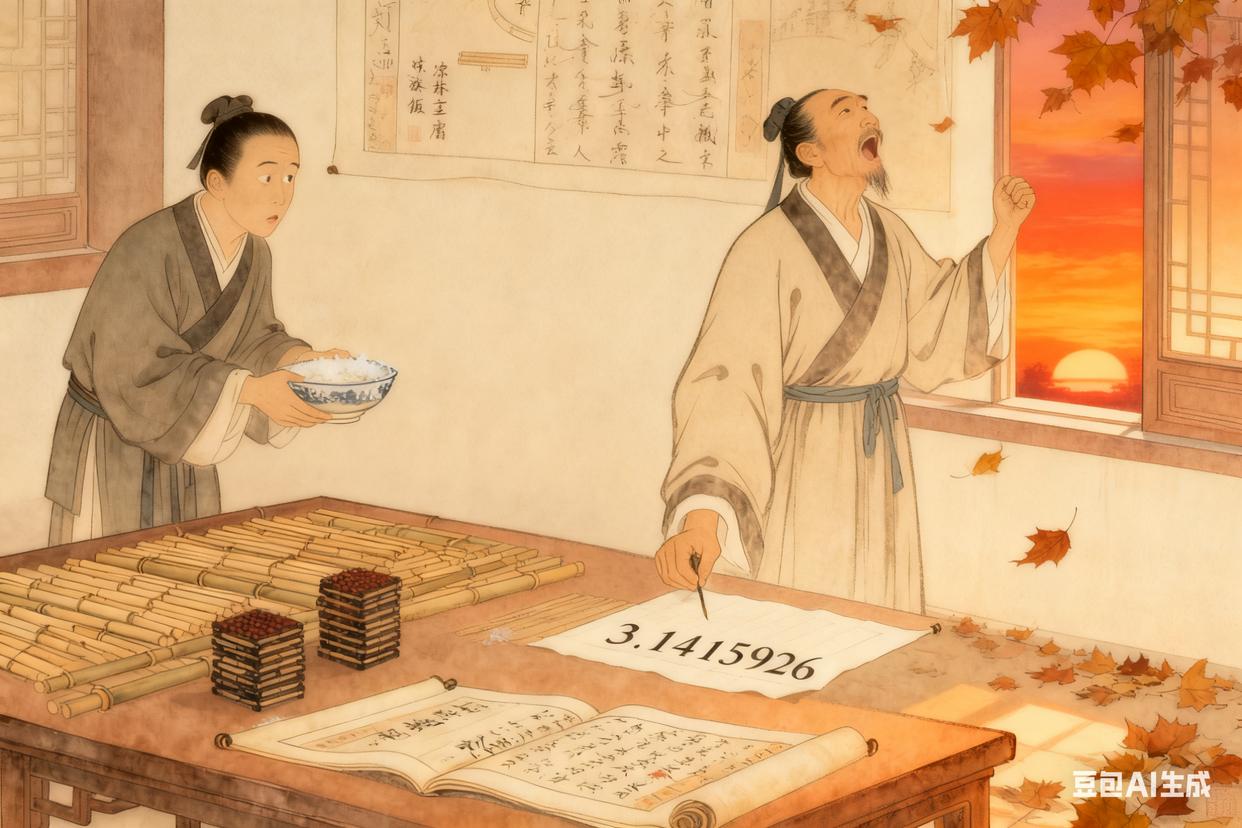

元嘉二十二年,二十一岁的祖冲之被召入华林学省。这是南朝专门研究学术的机构,里面积聚了不少名士。有一回,学者何承天来华林学省讲学,讲到圆周率时说:“刘徽算到3.1416,已经够准了,咱们编历法、算田亩,用这个数足够了。”祖冲之坐在下面,手里攥着一支算筹,忍不住站起来说:“何公,要是算直径十里的圆田,用3.14和3.1416,差出来的亩数就有一亩多,要是官府按这个收税,百姓岂不是要吃亏?”何承天愣了一下,随即笑道:“你这小伙子,倒较真。可刘徽之后,没人能算得更细了,算筹就这么多,人的眼睛也有限,还能怎么算?”祖冲之没再反驳,只是当天下午就去库房借了刘徽的著作,回到住处后,把自己关在屋里,开始按割圆术的方法,一根根摆算筹。那时候的算筹是竹做的,每摆一个多边形的边长,就要用几十根算筹,他白天算,晚上也算,饭都是让仆人送到屋里,有时候算得入迷,饭凉了都忘了吃。有一回,仆人进来收拾碗筷,看到案上的算筹摆得密密麻麻,忍不住问:“先生,您这是在摆什么呀?”祖冲之头也不抬:“在摆圆呢。”

元嘉二十六年,祖冲之终于算到了正二万四千五百七十六边形。那天早上,他从鸡叫就开始算,一直算到太阳落山,案上的算筹换了三批,手指磨得发疼,就用布裹着继续算。当最后一根算筹落下时,他看着纸上的数字——3.1415926,再验算一遍,还是3.1415926,往下再算一位,是3.1415927。他愣了好一会儿,突然站起来,快步走到窗边,推开窗户,对着外面的夕阳大口喘气。院子里的梧桐树叶子落了一地,风一吹,叶子打着旋儿飘起来,祖冲之突然觉得,那些旋转的叶子,就像他算过的一个个多边形,终于在今天,碰到了圆的边缘。后来他在《缀术》里写道:“圆周率,正数在盈朒二限之间,盈数三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒七忽,朒数三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽。”这是世界上第一次将圆周率精确到小数点后七位,这个记录,一保持就是一千多年。

大明五年,祖冲之编制《大明历》。那时候他在朝廷担任南徐州从事史,每天除了处理公务,就躲在官舍的小屋里测日影。他做了一个铜制的圭表,比官府用的圭表长一倍,这样测出来的日影误差更小。有一回,冬至那天,天还没亮,祖冲之就带着仆人到城外的空地上立圭表,寒风像刀子一样刮在脸上,他却盯着圭表上的影子,一动不动。仆人劝他:“先生,天这么冷,要不先躲躲风?”祖冲之摇摇头:“冬至的影子就这一会儿最准,错过了,就要等明年了。”那天他测到的冬至日影长一丈三尺三寸二分五厘,比《元嘉历》里记载的短了四分,这意味着《元嘉历》里的回归年长度算错了。他拿着测出来的数据,去找太史令钱乐之,希望能改历。钱乐之翻了翻他的数据,皱着眉说:“《元嘉历》是何承天先生编的,用了二十多年了,朝野都习惯了,改历动静太大,万一算错了,你我都担不起责任。”祖冲之急了,从怀里掏出一叠纸,上面全是他这几年的测算记录:“钱令,我测了四年冬至,每年的日影都不一样,《元嘉历》差了近一天,再用十年,节气就全乱了,到时候百姓种庄稼都找不准时候,这责任更大!”钱乐之没再说话,只是把他的记录收了起来,可改历的事,还是没下文。

大明六年,祖冲之开始造指南车。那时候朝廷的指南车,都是靠人在里面转动木轮来调整方向,一遇到颠簸的路,指针就会偏。祖冲之觉得这样不行,他翻遍了官府藏书里的机械图纸,终于在一本《考工记》里找到了齿轮的记载。他跑到城外的铁匠铺,和铁匠一起琢磨齿轮的大小,铁匠说:“先生,这齿轮的齿要一样大,还得咬合紧密,太难打了。”祖冲之拿起一根铁条,在上面画了个草图:“你先按这个尺寸打,齿距差一分,咱们就改一分,总能成。”那几个月,他几乎天天泡在铁匠铺,手上沾满了铁屑,衣服上也全是火星烧的小洞。有一回,齿轮终于咬合好了,他推着指南车在铺子里转了一圈,指针一直指着南方,铁匠忍不住拍手:“成了!先生,真成了!”祖冲之却没笑,他又推着车在铺子里转了十圈,确认指针没偏,才松了口气:“再打两个备用齿轮,万一在路上坏了,能换。”后来这辆指南车在朝廷的祭祀大典上用了,无论车怎么转,指针始终指着南方,《南齐书》里记载:“圆转不穷,而司方如一。”

泰始二年,祖冲之到了吴郡,看到农民舂米磨面都靠人力,累得满头大汗,一天也舂不了几斗米。他心里琢磨着,能不能用水力来驱动?他沿着吴郡的河走了几天,观察水流的速度,然后画了一张水碓磨的图纸:在河边搭一个架子,架子上装一个大水轮,水轮连着碓和磨,水流推动水轮转,碓就会自动舂米,磨也会自动磨面。他找了几个农民,一起搭建水碓磨,农民们一开始不相信:“先生,这木头做的轮子,真能比人还管用?”祖冲之没多说,只是让他们跟着做。水碓磨搭好那天,农民们往碓里倒了一斗谷子,水流一冲,水轮转起来,碓“咚、咚”地舂着谷子,没一会儿,谷子就变成了米。一个老农捧着米,激动地说:“先生,这玩意儿好!一天能舂十几斗米,咱们再也不用累得直不起腰了!”后来吴郡的很多村子都搭起了水碓磨,连附近的州郡也来学,成了当时农业生产的“新工具”。

升明元年,祖冲之造了千里船。他在新亭江边上找了一块空地,用木头做船身,船上装了两个轮桨,人踩动轮桨,船就能往前走。试航那天,江边围了不少人,有人小声说:“这船没有帆,全靠脚踩,能走多快?”祖冲之没理会,他亲自上船,踩动轮桨,船慢慢驶离岸边,顺着江水流向前进。一开始船走得慢,可随着轮桨越踩越快,船的速度也越来越快,江边的人都看呆了。祖冲之在江面上航行了五十多里,回来的时候,岸边的太阳还没下山。他下船的时候,脚有点酸,可脸上带着笑:“要是顺风,再调整一下轮桨的大小,一天走百里不成问题。”虽然“千里船”只是古人对快船的称呼,可这艘船的轮桨设计,为后来的船舰提供了新的思路。

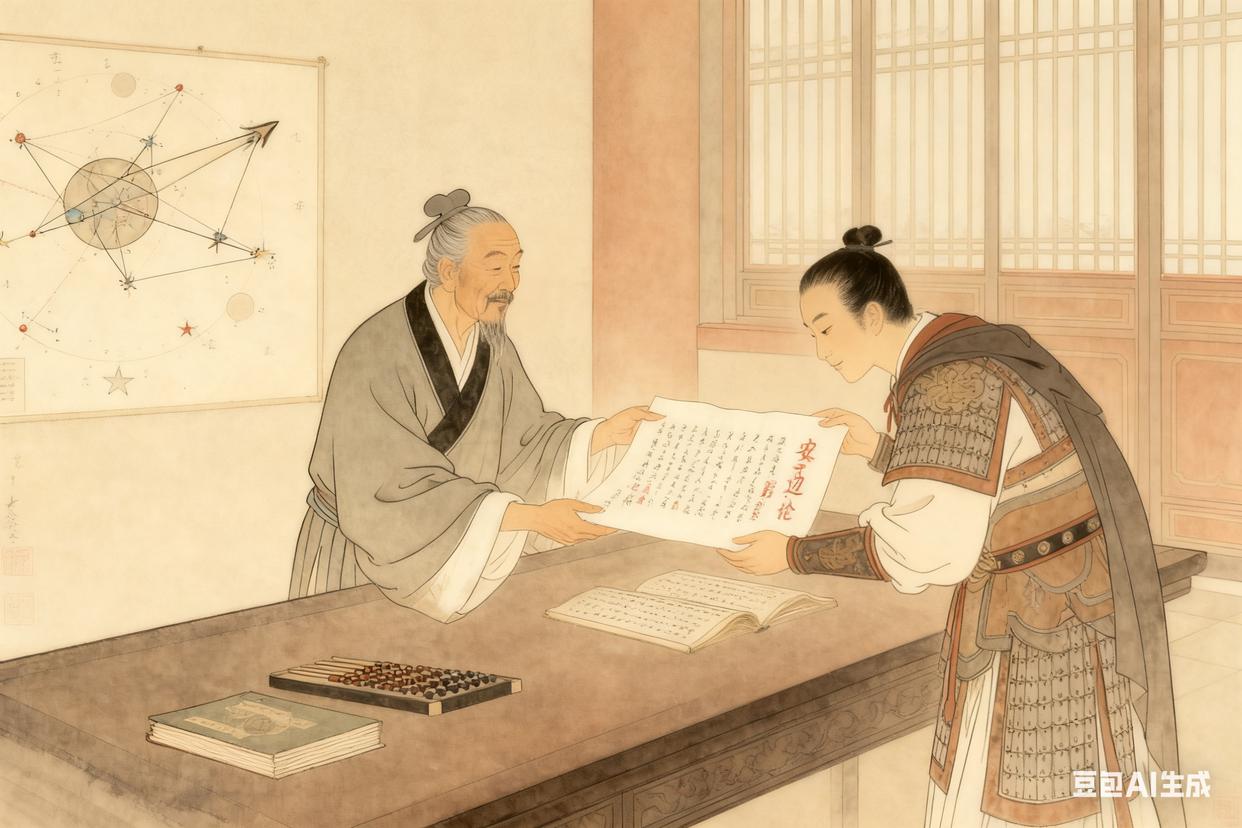

齐永明元年,祖冲之担任长水校尉,负责京城的防务。那时候北方有柔然入侵,边境不太平,他看着边境送来的奏折,心里着急,就写了一篇《安边论》,提出在边境屯田、练兵,还建议改进兵器,让士兵们有更好的装备。他把《安边论》交给齐武帝,齐武帝看了,觉得他说得有道理,可当时朝廷正忙着整顿内政,没来得及推行。祖冲之没气馁,他又找了几个武将,和他们一起讨论屯田的具体方法,还画了兵器的改进图纸。有个武将笑着说:“祖校尉,您是算圆周率的,怎么还管起打仗的事了?”祖冲之认真地说:“不管是算圆周率,还是屯田练兵,都是为了让百姓能好好过日子。要是边境不安定,百姓连饭都吃不上,我算再准的圆周率,又有什么用?”

齐永明九年,梁武帝萧衍当时还是骠骑将军府的长史,他听说祖冲之的《大明历》还没被采用,就特意去拜访他。那时候祖冲之已经五十多岁了,头发白了不少,可案上还是堆着算筹和历法书籍。萧衍问他:“先生,《大明历》比《元嘉历》准,为什么朝廷不用?”祖冲之叹了口气,从案下拿出一叠纸,上面是他这几年补充的测算数据:“陛下觉得改历麻烦,大臣们也怕担责任。可我已经测了十几年的星象,《大明历》的回归年长度是365.2428天,比《元嘉历》准多了,再不用,节气就真的乱了。”萧衍拿起数据看了看,说:“先生放心,等将来有机会,我一定帮您把《大明历》推出去。”祖冲之看着萧衍,点了点头,他不知道这个承诺什么时候能实现,可他还是把《大明历》的所有计算过程整理好,交给了儿子祖暅:“我要是看不到《大明历》推行的那天,你就接着找机会,这是咱们祖家的事,也是给百姓的事。”

梁天监元年,祖冲之已经七十二岁了,身体越来越差,只能躺在床上。有一天,祖暅从外面回来,激动地对他说:“爹,陛下要讨论改历了,大臣们都提到了您的《大明历》!”祖冲之挣扎着坐起来,让祖暅把《大明历》的手稿拿来。他拿着手稿,手指在上面轻轻抚摸,那些熟悉的数字和公式,就像他老朋友一样。他让祖暅扶着他,写了一封信给朝廷,补充了几个关键的测算数据。写的时候,他的手一直在抖,墨水好几次滴在纸上,祖暅想帮他写,他却摇摇头:“我自己写,朝廷知道是我写的,才会信。”信写完的那天晚上,祖冲之靠在床头,看着窗外的月亮,突然说:“你看那月亮,圆的时候,就像我算的圆周率,一点都不差。”

梁天监九年,《大明历》正式在全国推行。那时候祖冲之已经去世八年了,祖暅拿着朝廷的诏书,跑到父亲的墓前,把诏书烧给了他:“爹,您看,《大明历》推行了,您算的圆周率,也一直在用。”墓前的松树随风摆动,就像祖冲之当年在书房里摆算筹的样子。

祖冲之的一生,就像他算过的圆周率,精确而执着。他用算筹丈量天地,用机械改善民生,把一个学者的理想,刻在了南朝的历史里。如今我们在课本里学到圆周率,在博物馆里看到古代的水碓磨模型,总会想起那个在南朝夜灯里摆弄算筹的人。他让我们知道,所谓的伟大,不过是把一件事做到极致,把对真理的追求,刻进每一个数字、每一次测算里。就像现在的科研工作者,在实验室里反复试验,在电脑前敲下一行行代码,他们和祖冲之一样,都在追寻那个“精确”的答案,都在为这个世界,留下一点经得起时间考验的东西。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。