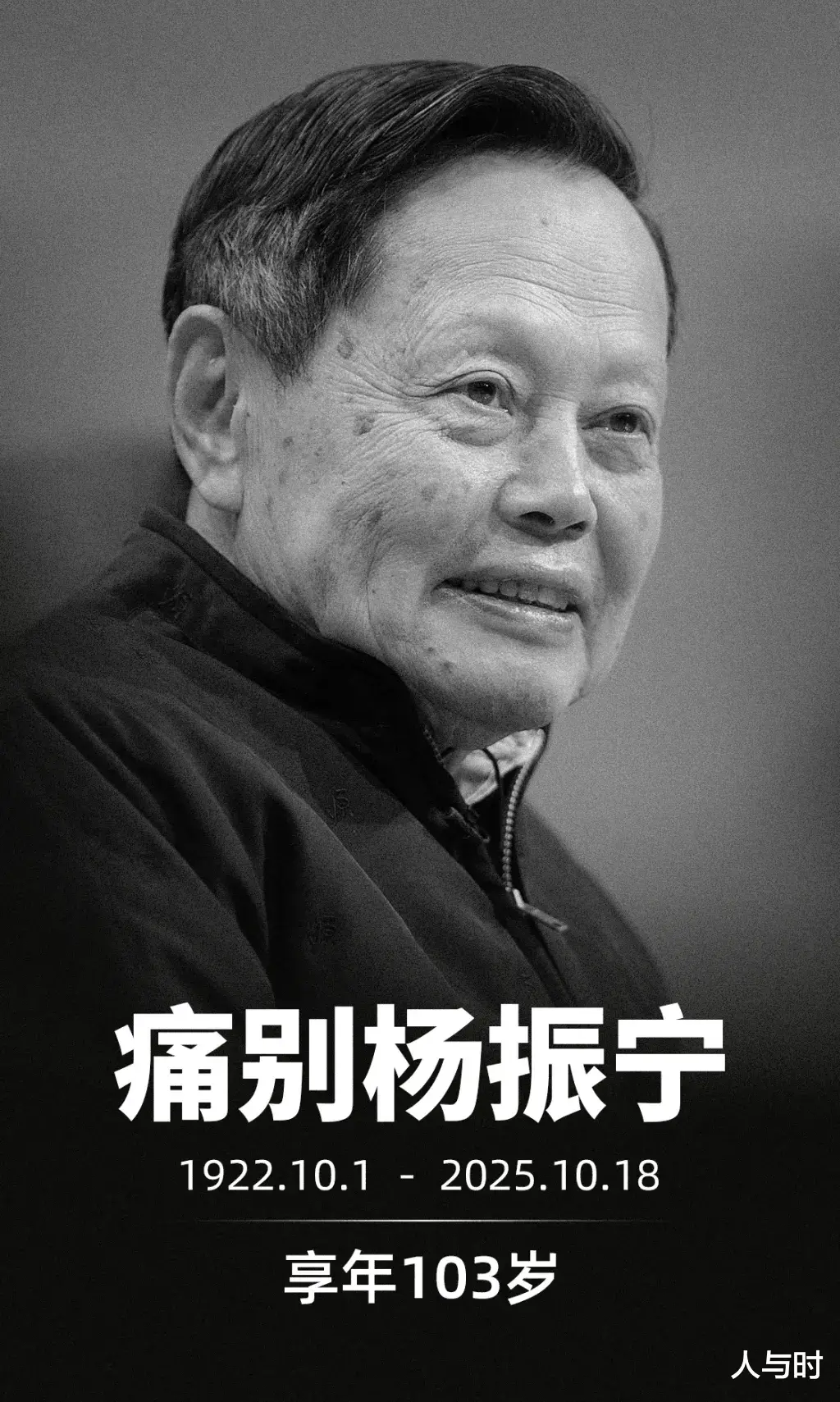

题记:2025年10月18日正午,那位走进荷塘边的男孩,105年后,又一次没有回来。

一个完美的数学常数,永远无法被完全表示。

103岁的杨振宁,就像他毕生追寻的对称性一样——在理论中无所不能,在现实中处处碰壁。他用一个方程定义了宇宙的四种力如何共舞,却用一生证明了人生无法遵循任何规律。

2025年10月18日中午,清华园又失去了一个住户。这位在园子里玩了七十多年的老人,最终选择了永远的离开。网络上铺天盖地的悼文,用物理学泰斗、诺奖得主、家国情怀这样的词语框住了他。

但那些词语都太正式了。没有人谈论,他85岁时还在山路上开错车道、被大巴司机指着骂脏话;没有人说,那个老人到了最后,最大的乐趣就是和妻子开着十多年的旧车,在香港青山绿水间“冒险”。

杨振宁一生打破的东西太多了——宇称不守恒打破了物理学对称性的信仰,规范场论打破了对力的理解,他的人生选择则打破了我们对“大科学家应该怎样活”的想象。

这不是一个关于成就的故事。这是一个关于,一个人如何在完美的理论和破碎的人生之间,活出了自己的方式。

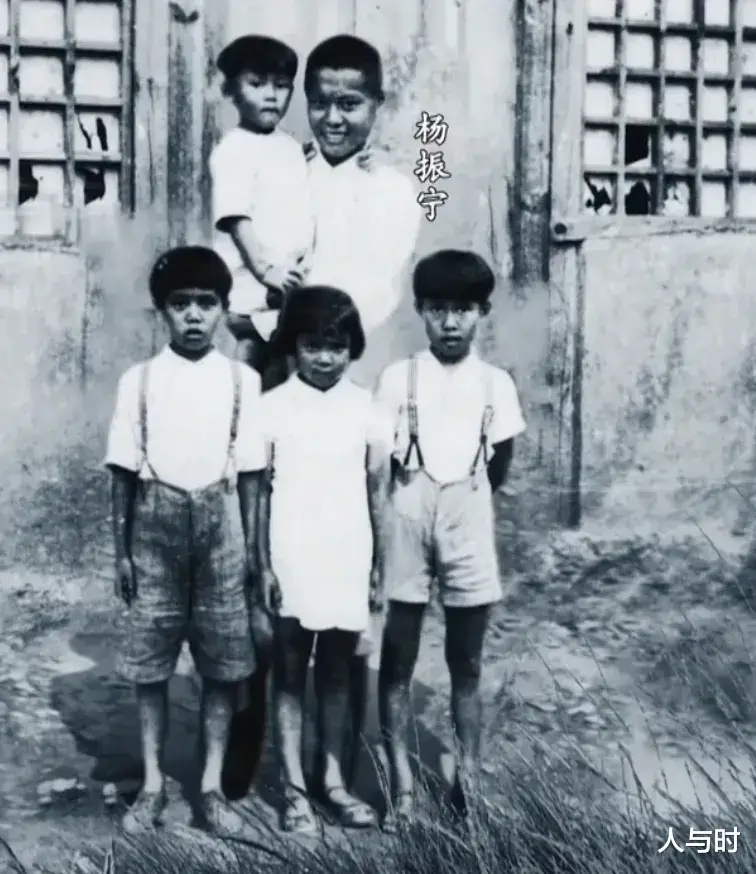

第一章·荷塘边的天才少年,和他第一次弯腰的时刻1922年10月1日,杨大头呱呱坠地。这个绰号不是嘲笑——而是清华园孩子们对他聪慧的敬畏。七岁那年,他随父亲杨武之进入清华园的那一刻起,他就注定要成为某种传说。他可以在几小时内吃透父亲书架上的数学专著,常人眼中晦涩的符号在他面前自动排列成了宇宙的秘密。

但天才的故事,在芝加哥被突然打断。

1945年,二十三岁的杨振宁作为清华公费生,抵达美国。物理系的一百多名研究生中,没人的理论水平比得上他。他可以在十分钟内做完别人需要一小时的物理考试。然而,每当他走进实验室,优雅的方程就会变成灾难。

仪器在他手中断裂。数据在他手中爆炸。实验室里流传起一首顺口溜:

“哪里有杨振宁,哪里就有乒乓响。”

那不是节奏感的问题——那是一个天才第一次遭遇现实的嘲笑。

在给友人的信中,杨振宁写道:

“我虽然聪颖,可是没有做实验的天赋。”

那些词汇背后,是一个优秀的人第一次被迫承认自己的局限。

改变来自导师泰勒的一句话。这位教授没有嘲笑这个频频失手的学生,反而问了一个关键问题:

“为什么不去做理论物理呢?”

就是这一句话,让杨振宁从实验室的乒乓声中拔了出来。

1948年,他获得博士学位,进入普林斯顿高等研究院。在那里,他见到了69岁仍坚持来办公室的爱因斯坦。

“与爱因斯坦共事过”

这件事,成了他一生最珍贵的记忆。但更大的转折,藏在圣诞节的一家中餐馆里。

第二章·宿命的相遇,和一场跨越半个世纪的爱1949年圣诞节,杨振宁在普林斯顿的一家中餐馆里,看到了杜致礼。

这个女子,是他在西南联大时的学生。他们曾在抗战的硝烟中擦肩而过,如今,在大洋彼岸重逢。杨振宁后来回忆这个瞬间时说:

“我不知道杜为什么来美国,我只是中午走进那个饭馆。我早来或者迟到,都会错过和她相见的机会。可我们在那一时刻那个地点相遇,这不说不是一个奇迹。”

命运在做一个完美的几何设计。

他没有按照计划在普林斯顿待一年,而是决定下来——为了杜致礼。1950年8月26日,两人在教堂结婚。新郎二十八岁,新娘二十三岁。他们不知道,这场婚礼会维持五十多年,直到杜致礼在2003年于美国去世。

这段婚姻中,诞生了杨-米尔斯规范场论。那个改变了整个物理学世界的方程,是在家庭的温暖中被构想出来的。1954年,杨振宁和罗伯特·米尔斯发表了他们的论文。美国物理学家杨振宁和米尔斯在1954年提出的规范场论,为标准模型奠定了基础。但当时,泡利在学术报告现场打断他的话,嘲讽这是:

“美丽但无用的数学游戏。”

完美的理论,在完美的时刻,被否定了。

第三章·永恒的署名权之战,科学史上最冷的温度1956年10月,李政道和杨振宁提出了弱相互作用中宇称不守恒的假说。

这个理论在1957年1月被美籍华裔女物理学家吴健雄的实验验证。那一年,李政道三十一岁,杨振宁三十五岁。他们一起获得诺贝尔物理学奖,成为最早的中国诺奖得主。诺贝尔颁奖典礼上,两个名字永远被绑在一起。

但署名的顺序,改变了一切。

李政道在先,杨振宁在后。这个序列本是学术规范,但在顶尖科学家的世界里,它代表了对贡献的最终定义。而定义一旦确定,就决定了历史如何讲述你。

他们曾经是完美的搭档。普林斯顿高等研究院的草坪上,两个身影漫步讨论物理。他们用中文激烈地辩论,有时候还用手在空气中做计算。他们的孩子一起玩耍,一起看电影,在中国餐厅吃饭。同事们回忆,那段时光里,没有人比他们更亲密。

但在获奖后的五年里,关于“谁对这个理论贡献更大”的争执逐渐升温。分歧越来越深。1962年,这对曾经最亲密的合作者彻底决裂。他们从此再也没有一起工作过。

李政道用了一个形容词:

“手”。

他说和杨振宁的关系像一只手的两根手指,

“苦远超过一把手”。

而李政道自己则说:

“和杨振宁的分裂,无疑是中华物理学界最大的悲剧。”

但外面的世界只记住了结果。诺贝尔奖的证书上,两个名字永远并列。他们终身都无法改写这个顺序。这个悖论本身,就像杨振宁最深层的困境:理论完美,现实破碎。一个署名的顺序,生生拆散了两个朋友,也成了他一生中最难言说的遗憾。

第四章·物理学的对称性与人生的永恒非对称杨-米尔斯规范场论的核心思想,可以用最简洁的语言表述:对称性支配着自然界中所有力的相互作用。

想象一个完美的晶体。它的每个部分在旋转一个角度后,看起来仍然一样。这种对称性不仅仅是美学上的优雅,更重要的是,它直接决定了晶体中粒子之间如何相互作用。强力、弱力、电磁力——大自然的所有基本力,都遵循这个原则。

这是杨振宁生命中最伟大的贡献。《时代》杂志将他列为“千年来最伟大的十位物理学家”之一,与牛顿、爱因斯坦并列。

但大自然似乎在和他开玩笑。

他用数学证明了对称性的力量,却用一生活出了非对称性的困境。李杨之争中的权力非对称,婚姻中的年龄非对称,身份认同中的国籍非对称——他所有的人生争议,本质上都是理论无法解释的“破缺”。

更讽刺的是,这个理论本身,在提出初期也经历了一场“对称性破缺”。泡利的嘲笑,学术界的冷淡,长达十多年的等待——直到对称性破缺机制被发现,这个理论才被证明是对的。

完美的理论,需要等待一个破碎的时代来印证。

第五章·一个82岁老人的理性冒险,和最后一次被世界误解2004年,杨振宁做出了一个决定,再次引爆舆论。他在82岁时,迎娶了当时28岁的翁帆。54岁的年龄差。

“知名度一时增加10倍”

杨振宁笑着说。但网络上的评论没有那么温和。讽刺、指责、谴责如潮水般涌来。

有人编造说,“翁帆68岁的父亲和杨振宁孙女辈结婚”。

这一次,杨振宁的回应方式揭示了他最深层的理性:

“知名度大小对我们的婚姻是什么影响呢?三十年、四十年后,大家觉得年龄差大,我们这只是一段常见的罗曼史。”

他没有在为自己辩护。他在说:你们关注的,都不是重点。

2003年,原妻子杜致礼在美国去世。五十多年的婚姻,在一场疾病中画上了句号。一个八十多岁的老人,站在寡居的处境中。当这样的一个人决定再婚时,他面临的不是道德审判,而是最根本的问题:怎样让一个小他半个世纪的年轻人,在自己离开后还能活得有尊严。

所以他公开表示:

“我和翁帆不宜要孩子。”

这不是无情的冷血决定。这是一个高龄丈夫对妻子未来最深的思考。他不想让翁帆背负孤儿的命运。这是极致理性之下,最温暖的温情。

翁帆后来在采访中揭示了他们生活的另一面。在香港和美国的时光里,85岁的杨振宁依然热爱自驾。他驾车穿梭于香港的青山绿水间,有时甚至在香港靠左行驶的陌生道路上,把车开到了错误的一边。大巴司机冲着他们指骂,但每一次都恰好在红灯处化险为夷。

他还试过开到太平山顶。那条路只有一个车道宽,一边是没有遮拦的陡峭山坡。新手翁帆握着方向盘,感觉“如履薄冰”。杨振宁坐在副驾驶座上,面无表情。后来翁帆问他当时有没有害怕,他说:

“一点都不担心。”

这样的细节,被埋没在满屏的“54岁年龄差”的讨论中。没有人关心,一个103岁的人,最后的快乐就是开着十多年的旧车,和妻子去看一些陌生的风景。没有人想到,这可能就是他对“活着”的最后定义。

第六章·两封信之间的50年,一个中国人的身份焦虑1971年,杨振宁接到了邓稼先的一封信。

邓稼先是他清华园的发小,也是他童年在夏日星空下一起抬头的朋友。在这封信中,邓稼先告诉杨振宁:中国的原子弹,除了初期有苏联专家的微小帮助外,完全是由中国人自己研制成功的。

收到信时,杨振宁泪流满面。他无法控制自己的情绪,冲进洗手间平复了很久才出来。

这一瞬间,他意识到自己有多么思念祖国。

1949年新中国成立时,杨振宁还在美国。他的岳父杜聿明是国民党高级将领。回国,可能意味着把家人暴露在政治风险中。在那个选择的节点,他留了下来。他的父亲杨武之直到临终,都没有原谅他这个决定。这种负疚感,像一个幽灵,伴随了他五十多年。

1971年,杨振宁成为第一个从美国返回新中国访问的华人科学家。他用这种方式,试图弥补什么。他架起了中美学术交流的桥梁,引进了无数华裔学者回国。但私人的负疚感,从未真正消解。

直到2015年,93岁的杨振宁,做出了最后的选择:放弃美国国籍,恢复中国国籍。

在清华园里,他住进了一间二层小楼,给这个家起名叫“归根居”——落叶归根的根。一个人用了93年,才完成了一个圆的闭合。

第七章·象牙塔的坍塌,和一个居民的永别从1929年进入清华园的那一刻,到2025年10月18日中午永远地离开,杨振宁在这片园子里生活、玩耍、思考、创造了大约96年的时光。他是清华园最后的一位象征性居民——象征着一个学术黄金时代的终结。

当清华大学官方发布讣告的那一刻,用了一个词:

“象牙塔倒塌”。

没有人是为杨振宁的成就而哭泣——他的成就早已写入了物理学的教科书,写入了人类对宇宙的理解。哭泣的,是为了一个时代的终结。

那个时代里,科学家可以既是完美的理论家,也可以是复杂的凡人。那个时代里,一个人可以为了爱情改变计划,可以为了祖国放弃国籍,可以在85岁时还在山路上开错车道。

人们争议过他与李政道的决裂。人们讨论过他与翁帆的婚姻。人们评判过他的选择。但最终,这些都变成了细节。真正的杨振宁,藏在这些矛盾之中——他用一生证明了,一个伟大的理论物理学家,首先是一个会犯错、会后悔、会为了爱而改变计划的凡人。

他解释了宇宙如何运行,却解释不了人心如何运行。他发现了自然界的对称性,却活出了人生的永恒非对称。这不是遗憾,这是完整。

2025年10月18日,清华园又失去了一个住户。但他在这里留下的,不只是一个诺贝尔奖,不只是一篇论文,而是一个答案:真正的伟大,不在于完美,而在于用极致的理性去原谅人生的破碎。

“文章千古事,得失寸心知”。

杨振宁说过这句话,也用一生践行了这句话。现在,这句话变成了他的墓志铭。

尾声·那个仍在清华园里的幽灵最后一个细节,来自翁帆的最新采访。

在杨振宁生命的最后两年里,他几乎无法再像从前那样行走和思考。但有一段时间,他每天早上都会被推到清华物理学馆2楼的办公室,那个他工作了几十年的地方。他不再能做什么,只是坐在那里,看着窗外的校园。

翁帆说,他有时会指向某个方向,用越来越微弱的声音说:

“当年,我和李政道就是在那边的草坪上讨论问题。”

或者:

“你看,那条路,我和杜还一起走过,那时候我们在讨论……”

记忆变成了他最后的思想。一生的人生,在最后浓缩成了几条路、几个人、几场对话。

现在,清华园的小路上,再也看不到那个拿着拐杖、指向过去的身影了。但如果你走在清华园里,在某个下午的阳光下,可能还会听到:那是“象牙塔”最后的一次回音。