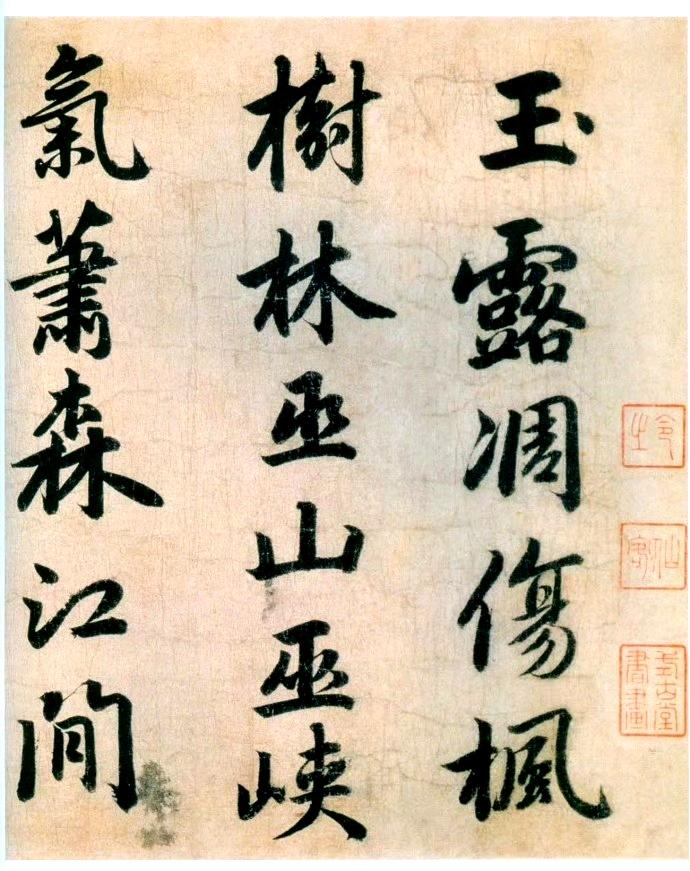

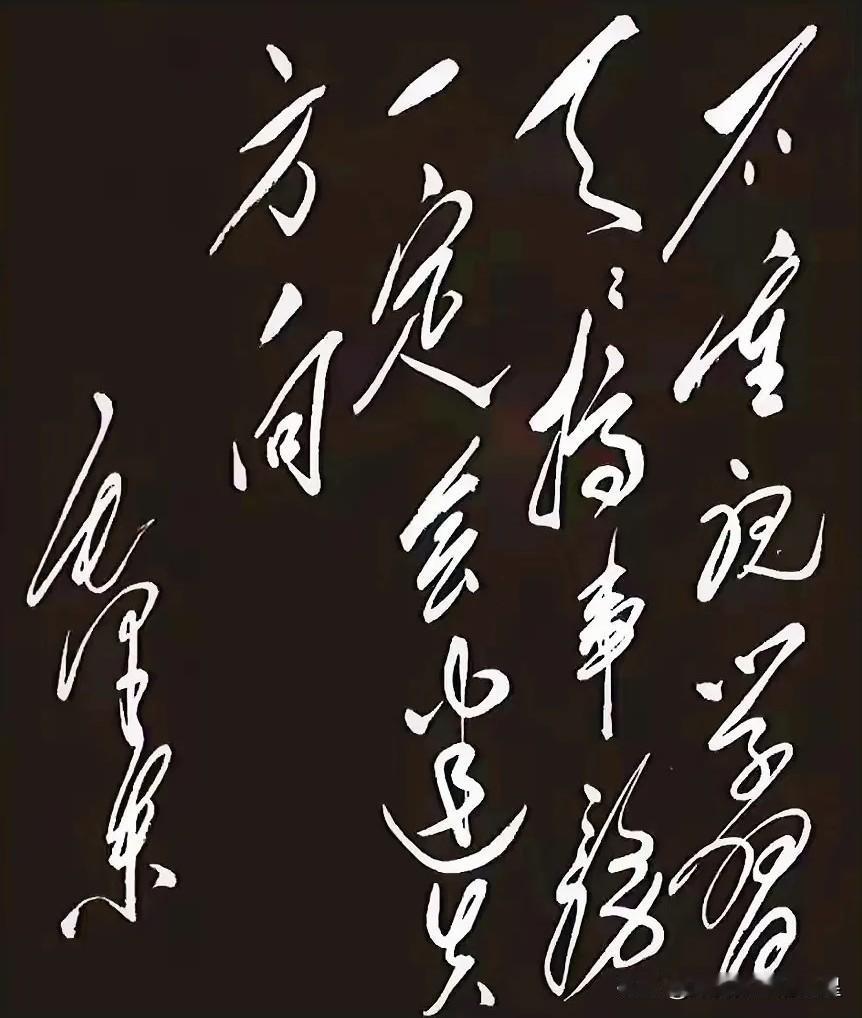

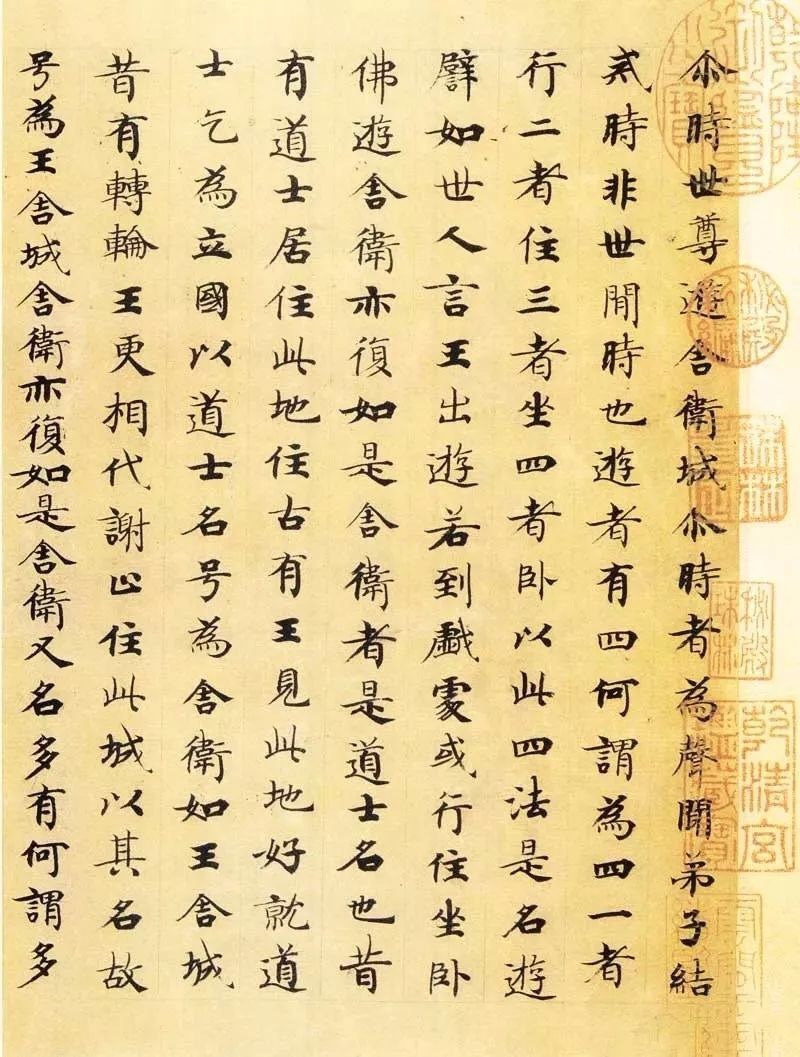

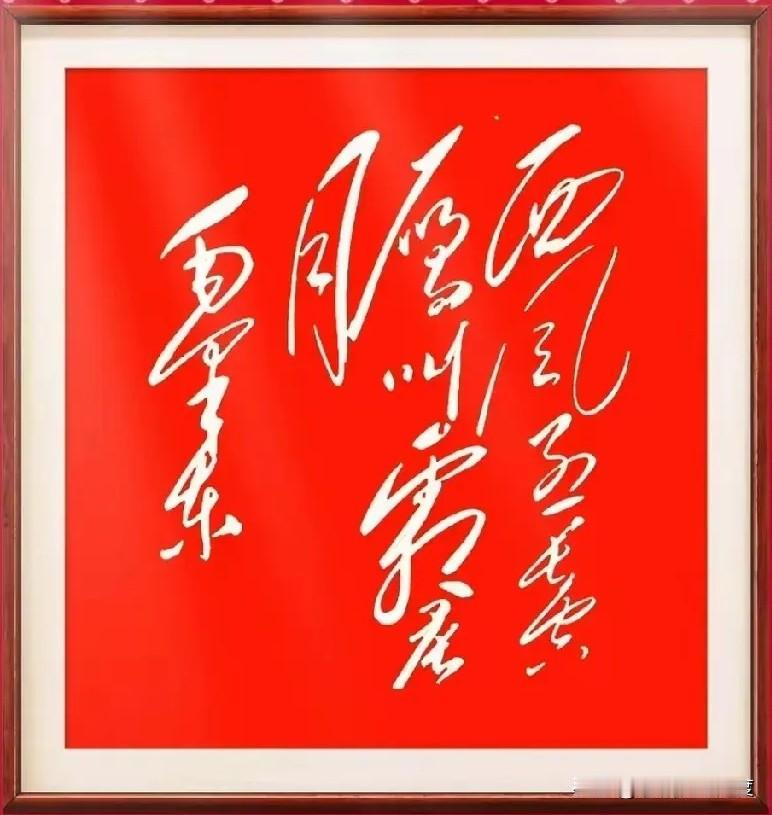

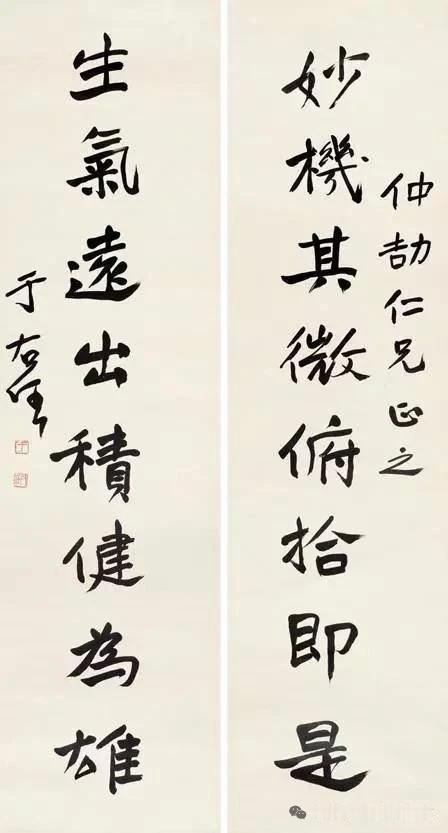

聊个有意思的事儿:你有没有盯着某幅字看半天,越看越有味道,甚至能感觉到写字人当时的手腕怎么运劲、心情怎么起伏?今天咱们要聊的王铎58岁写的行书《自题墨花卷》,就是这么一件值得你反复品味的作品。不谈他的生平,也不扯明朝那些事儿,就单纯从书法技法入手,看看这位大师到底厉害在哪儿。咱们像拆解一台精密机械一样,把这卷字里里外外看个明白——保证不说半句玄乎的空话,全是你能立刻用上的“干货”。先说说整体感觉:这卷字乍一看“乱”,细一看“稳”刚打开这卷字,你可能会觉得满纸都是“动静”。有的墨团晕开像朵花,有的笔画细如发丝却韧得像钢丝,字形大小悬殊,布局疏密对比强烈。但这种“乱”不是真乱,而是王铎精心安排的结果。他像导演一出大戏,让每个字在纸上跑跳腾挪,却又牢牢控制在方格之内。最值得玩味的是他的“轴线摆动”。你把字帖拿远看,会发现每一行的中线不是笔直的,而是像柳条随风摆动,左右摇曳却不断气。这种处理让整行字活了起来,避免了“算盘子”一样呆板的排列。他58岁的手腕控制力在这里展现得淋漓尽致——看似随意的扭动,其实每笔都在掌控中。再来看看他的用墨:你会惊讶于墨色也能“说话”王铎被后人讨论最多的就是“涨墨法”。简单说,就是蓄意让笔肚饱蘸浓墨,落在纸上自然晕开,形成模糊的墨团。但你看他处理得多聪明:通常在字组开头用涨墨制造视觉重心,接着笔锋在纸面轻灵跳跃,墨色由浓渐淡,由湿变枯。一个字组内就完成了“浓-淡-枯”的三重奏。特别要留意他的“枯笔飞白”。当毛笔墨汁将尽未尽时快速掠过纸面,会留下丝丝缕缕的肌理。很多人写飞白容易飘,王铎的飞白却像拉紧的弓弦,充满张力。这是因为他在快速运笔时始终保持着笔锋与纸面的对抗力,不是轻轻滑过,而是“犁”过纸面。你临摹时不妨试试:写枯笔时反而要更用力压住笔,效果立竿见影。聊聊结字技巧:他把“歪歪扭扭”写出了平衡感王铎的字很少端端正正。他特别喜欢把某个部首夸张变形,或者将整个字的重心偏移。比如“花”字草字头可能写得特别大,“卷”字的最后一笔故意下垂拉长。这种“险绝”的处理初看很不习惯,但奇妙的是,整个字并不会倒。秘诀在于他懂得“制衡”。左边部首写大了,右边一定有个笔画伸过来“撑住”;上部分歪了,下部分就调整角度“扶正”。这就像杂技演员走钢丝,身体左右晃动却始终保持平衡。我们写字时常怕“写歪”,其实关键不是笔杆直不直,而是能否通过后续笔画找回平衡。王铎这点给我们上了很好的一课——大胆造险,小心收拾。说到章法布局:他像指挥家一样安排节奏这卷字最精彩的是字与字、行与行之间的关系。王铎很少平均分配空间,而是把几个字打包成“字组”。字组内部牵丝映带,气息连绵;字组之间则大胆留空,形成疏密节奏。你看他处理行距,时而两行几乎贴在一起,时而拉开半尺距离,这种大胆在现代书法里都少见。但为什么不会觉得散乱?因为他用了“隐形的轴线”。每个字组都有自己的摆动节奏,但几个字组串联起来,又会形成新的行进路径。像溪流遇到石头,看似绕来绕去,总体却朝着一个方向。临摹时别一个字一个字对着写,试着以字组为单位,感受他如何控制整体气息。

好了,关于这卷《自题墨花卷》就先聊到这里。下次看到有人写王铎风格的行书,你也能看出门道了:哦,这里用了轴移,那里墨色变化精彩,这个字组关系处理得妙...

#书法#

评论列表