【产学研视点】星尘计划:用纳米机器人重塑地球生态

一、星尘计划的诞生背景

地球生态正面临多重危机。温室气体持续累积,冰川融化速度加快,极端气候事件频发;土地荒漠化面积扩张,可耕地资源减少;海洋塑料污染遍布,珊瑚礁大片死亡,生物多样性不断下降。传统生态修复手段,如植树造林、污水治理等,存在效率低、周期长、覆盖范围有限的问题,难以应对当前严峻的生态形势。

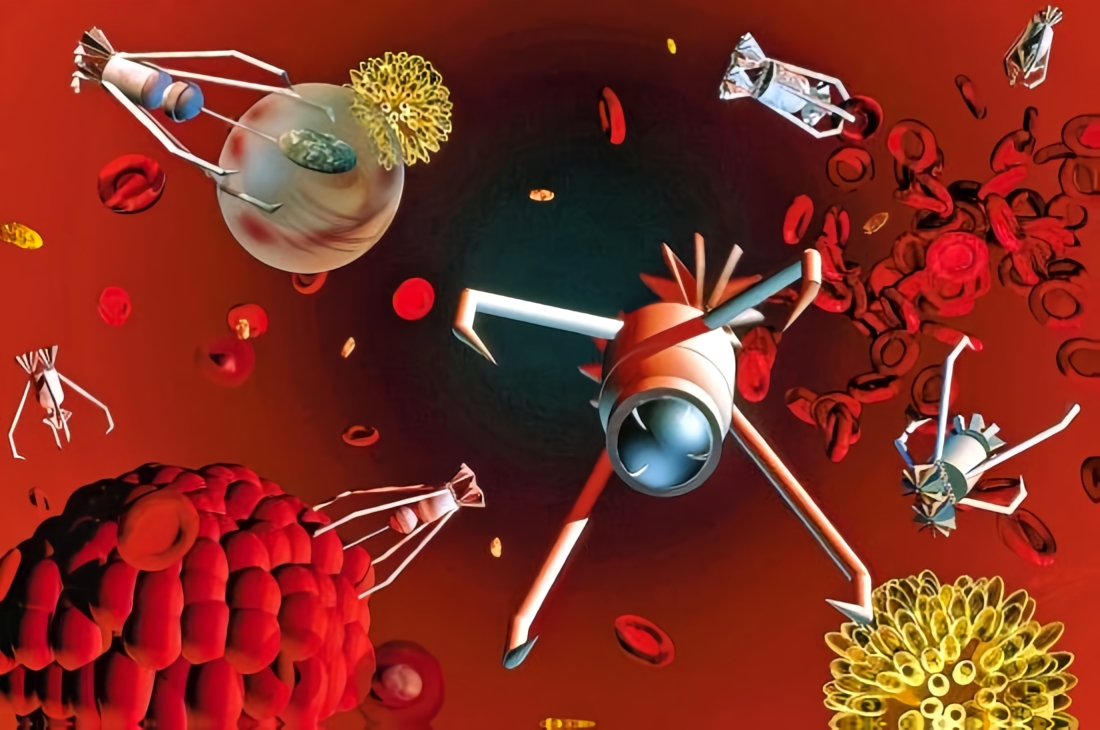

在此背景下,星尘计划应运而生。该计划由全球顶尖科研机构联合发起,核心是借助纳米机器人技术,构建一套高效、精准、全面的地球生态重塑系统。纳米机器人具备尺寸微小、可批量生产、可编程操控的特性,能深入传统技术无法触及的生态环境角落,从微观层面修复受损生态,为地球生态治理提供全新解决方案。

二、星尘计划的核心技术原理

(一)纳米机器人的设计特点

星尘计划所用纳米机器人,直径仅几十至几百纳米,外形根据任务需求分为球形、圆柱形、片状等多种形态。机器人外壳采用新型碳基复合材料,兼具高强度、耐腐蚀性与生物相容性,可在土壤、水体、大气等不同环境中稳定工作,且不会对生态系统造成二次污染。

机器人内部集成微型传感器、能量模块、执行单元与通信模块。传感器能实时检测环境参数,如污染物浓度、温度、湿度、土壤肥力、生物活性等;能量模块通过吸收环境中的太阳能、热能或化学能供能,实现长期续航;执行单元可根据指令完成物质分解、合成、搬运等操作;通信模块支持机器人之间及与地面控制中心的实时数据传输,形成协同工作网络。

(二)纳米机器人的操控机制

星尘计划采用 “分布式控制 + 集中式调度” 的双重操控模式。地面控制中心通过卫星向全球范围内的纳米机器人集群发送总体任务指令,如 “修复某区域荒漠化土壤”“清除某海域塑料垃圾”。机器人接收到指令后,利用自身传感器获取周边环境信息,通过群体智能算法自主调整行动路线与工作方式,实现 “去中心化” 协同作业。

控制中心可实时接收机器人传回的数据,通过大数据分析与 AI 模型预测生态修复效果,若发现局部区域修复进度滞后或出现异常情况,可及时向该区域机器人发送调整指令,确保整个修复过程精准可控。

三、星尘计划重塑地球生态的关键领域

(一)大气污染治理

针对温室气体减排与空气污染物清除,星尘计划部署两类纳米机器人。一类是 “碳捕捉机器人”,可在大气中自主识别二氧化碳分子,通过表面特殊催化剂将其转化为固态碳酸盐颗粒,随后这些颗粒会随大气沉降至地表,被后续 “土壤改良机器人” 收集并转化为植物可吸收的碳源,实现碳循环闭环;另一类是 “污染物降解机器人”,能精准捕捉二氧化硫、氮氧化物、PM2.5 等污染物,通过内部化学反应将其分解为无害的水、氮气与二氧化碳,直接降低大气污染浓度。

这些纳米机器人还可在城市上空形成 “空气净化层”,实时监测并清除局部区域的突发性污染,如工厂废气泄漏、汽车尾气聚集等,逐步改善全球空气质量,缓解温室效应。

(二)土壤生态修复

土壤荒漠化、盐碱化与重金属污染是当前土壤生态的主要问题。星尘计划针对不同土壤问题,设计专用纳米机器人。对于荒漠化土壤,“固沙改良机器人” 可深入土壤表层以下 10-20 厘米处,分泌黏性生物聚合物,将分散的沙粒胶结形成稳定团聚体,同时在土壤中构建微小孔隙结构,提高土壤保水保肥能力;随后 “营养输送机器人” 会将氮、磷、钾及微量元素精准输送至土壤根系层,为植物生长提供养分,促进植被恢复。

对于盐碱化土壤,“离子交换机器人” 可吸附土壤中的钠离子、氯离子等有害离子,通过自身运动将其转移至地表,再由专用收集设备回收处理;对于重金属污染土壤,“重金属捕捉机器人” 能识别并结合土壤中的铅、汞、镉等重金属离子,形成稳定的螯合物,防止重金属迁移至植物体内或地下水中,随后通过机器人集体搬运,将螯合物集中埋入深层隔离区,实现土壤重金属无害化处理。

(三)海洋生态修复

海洋塑料污染与珊瑚礁退化是海洋生态的两大难题。针对海洋塑料污染,星尘计划的 “塑料降解机器人” 可在海洋中自主搜索塑料垃圾,无论是微小的微塑料还是大型塑料碎片,机器人都能通过表面酶解系统将其分解为小分子有机物,这些有机物可被海洋微生物进一步分解为二氧化碳和水,融入海洋碳循环;同时,“塑料收集机器人” 可将较大尺寸的塑料垃圾聚集起来,拖拽至海面回收平台,实现塑料垃圾的资源化利用。

对于珊瑚礁退化问题,“珊瑚修复机器人” 能模拟珊瑚虫的生长过程,在受损珊瑚礁表面分泌碳酸钙基质,构建新的珊瑚生长支架,随后将实验室培育的珊瑚幼虫精准附着在支架上,并通过机器人持续监测珊瑚生长环境,调节周边海水温度、酸碱度与营养盐浓度,为珊瑚生长创造适宜条件,促进珊瑚礁生态系统的恢复与重建。此外,“海藻调控机器人” 可控制有害海藻的过度繁殖,防止赤潮等灾害发生,维持海洋生态平衡。

(四)生物多样性保护

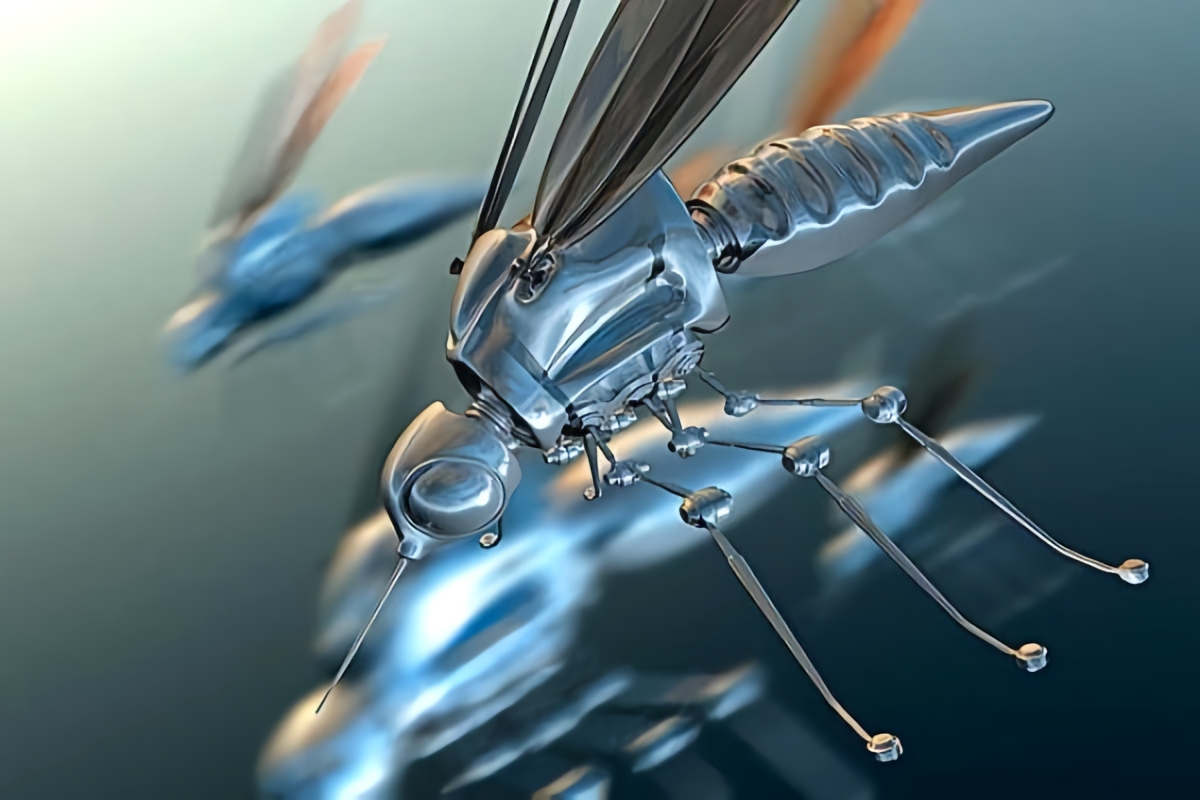

生物多样性下降的核心原因是栖息地破坏与生态链断裂。星尘计划通过纳米机器人构建 “生态微环境”,为濒危物种提供生存保障。例如,在森林生态系统中,“植被监测机器人” 可实时跟踪濒危植物的生长状态,若发现植物遭受病虫害,“病虫害防治机器人” 会精准喷洒生物农药,避免农药对周边环境与其他生物造成影响;同时,“种子传播机器人” 可模拟鸟类、昆虫的种子传播行为,将濒危植物种子输送至适宜生长的区域,扩大植物分布范围。

在动物保护方面,“栖息地修复机器人” 可根据濒危动物的生活习性,改造受损栖息地,如为两栖动物挖掘池塘、为哺乳动物搭建隐蔽洞穴;“食物链调节机器人” 可监测生态链中的物种数量变化,若某一环节物种数量过多或过少,机器人会通过调节食物资源(如增加或减少某类植物、昆虫的数量),维持食物链平衡,保障濒危动物的生存与繁衍。

四、星尘计划的实施阶段与预期效果

(一)第一阶段:局部试验(1-3 年)

该阶段选择生态问题典型的局部区域开展试验,如非洲萨赫勒地区(荒漠化)、中国华北盐碱地、太平洋垃圾带、澳大利亚大堡礁等。每个区域投放 10-50 亿个纳米机器人,重点测试机器人在不同环境中的适应性、工作效率与安全性。

预期效果:试验区域的生态指标出现明显改善。萨赫勒地区局部荒漠化土地得到遏制,植被覆盖率提升 5%-10%;华北盐碱地土壤含盐量降低 15%-20%,可种植耐盐作物;太平洋垃圾带塑料垃圾减少 20%-30%;澳大利亚大堡礁受损珊瑚礁存活率提升 10%-15%。同时,通过试验优化机器人设计与操控算法,为大规模推广奠定基础。

(二)第二阶段:区域推广(4-8 年)

在第一阶段试验成功的基础上,将星尘计划推广至全球主要生态脆弱区域,如亚马逊雨林边缘、北极冻土带、地中海海域等。投放纳米机器人数量增至 500-1000 亿个,形成覆盖全球的纳米机器人生态修复网络。

预期效果:全球大气二氧化碳浓度年均下降 2%-3%,极端气候事件发生频率降低 15%-20%;全球荒漠化土地面积停止扩张,耕地面积增加 3%-5%;海洋塑料垃圾总量减少 50%-60%,珊瑚礁生态系统逐步恢复;濒危物种数量下降趋势得到遏制,部分物种数量开始回升。

(三)第三阶段:全球稳定(9-15 年)

此时纳米机器人已实现对地球生态系统的全面覆盖与动态调控,形成 “生态自适应修复体系”。机器人可根据地球生态的实时变化,自主调整工作强度与方向,维持生态系统的稳定平衡。

预期效果:地球大气温室气体浓度恢复至工业革命前水平,全球气候趋于稳定;土壤肥沃度显著提升,可耕地资源满足全球人口需求;海洋生态系统恢复健康,生物多样性达到近百年最高水平;人类活动与自然生态实现和谐共生,地球生态进入可持续发展新阶段。

五、星尘计划面临的挑战与应对思路

(一)技术挑战:机器人的长期稳定性与协同效率

纳米机器人在复杂多变的自然环境中,长期工作可能出现外壳磨损、传感器失灵、能量供应不足等问题;同时,随着机器人数量增加,群体协同过程中可能出现数据延迟、指令冲突等情况,影响修复效率。

应对思路:一方面,研发更耐用的新型材料,如自修复碳纳米管复合材料,使机器人外壳受损后可自主修复;优化能量模块设计,增加太阳能电池板面积与化学能转换效率,延长续航时间。另一方面,引入量子通信技术,解决机器人之间的数据传输延迟问题;升级群体智能算法,模拟蚁群、蜂群的协同模式,提高机器人在大规模集群中的协同效率。

(二)安全挑战:对生态系统的潜在风险

尽管纳米机器人设计时考虑了生物相容性,但大规模投放后,仍可能对非目标生物造成影响,如被微生物误食、干扰生物化学反应;此外,若机器人程序出现漏洞,可能导致其失控,引发不可预测的生态风险。

应对思路:建立 “纳米机器人安全监测体系”,在机器人内部植入自毁程序,若检测到机器人异常工作或对非目标生物造成威胁,可远程触发自毁;同时,在全球设立多个生态监测站点,实时监测纳米机器人对动植物、微生物及生态链的影响,一旦发现风险,立即调整机器人工作模式或暂停投放。此外,通过基因编辑技术改造部分微生物,使其能在特定情况下分解失控的纳米机器人,形成 “生态安全屏障”。

(三)伦理与社会挑战:全球协作与公众接受度

星尘计划需要全球各国共同参与,涉及技术共享、资源投入、责任划分等问题,可能因国家利益差异产生协作障碍;同时,公众对纳米机器人技术缺乏了解,可能因担忧其安全性而产生抵触情绪,影响计划推进。

应对思路:成立 “星尘计划全球治理委员会”,由各国政府、科研机构、环保组织代表组成,制定统一的技术标准、资源分配方案与责任承担机制,推动全球协作;通过科普宣传、公众参与试验等方式,向公众普及纳米机器人技术原理与生态修复效果,消除公众疑虑,提高公众对计划的接受度与支持度。

六、星尘计划的科幻延伸:迈向星际生态改造

星尘计划在重塑地球生态的同时,也为人类探索宇宙、改造其他星球生态提供了可能。随着纳米机器人技术的不断升级,未来人类可将其应用于火星、月球等星球的生态改造。

在火星上,纳米机器人可分解火星大气中的二氧化碳与土壤中的水,生成氧气与氢气,逐步构建火星大气层;同时,机器人可改良火星土壤,使其具备种植植物的条件,为人类在火星建立定居点奠定基础。从地球生态修复到星际生态改造,星尘计划不仅是解决当前地球生态危机的方案,更是人类迈向宇宙文明的重要一步。

七、结语

星尘计划以纳米机器人为核心,打破了传统生态修复的局限,为地球生态治理提供了全新的科幻路径。尽管计划面临技术、安全、伦理等多重挑战,但随着科技的进步与全球协作的加强,这些挑战终将被克服。未来,当纳米机器人在地球的大气、土壤、海洋中构建起完整的生态修复网络,地球将重新焕发生机,人类也将在与自然的和谐共生中,开启文明发展的新篇章。星尘计划不仅是一项科学工程,更是人类对地球家园的承诺,是对未来生态美好愿景的追求。