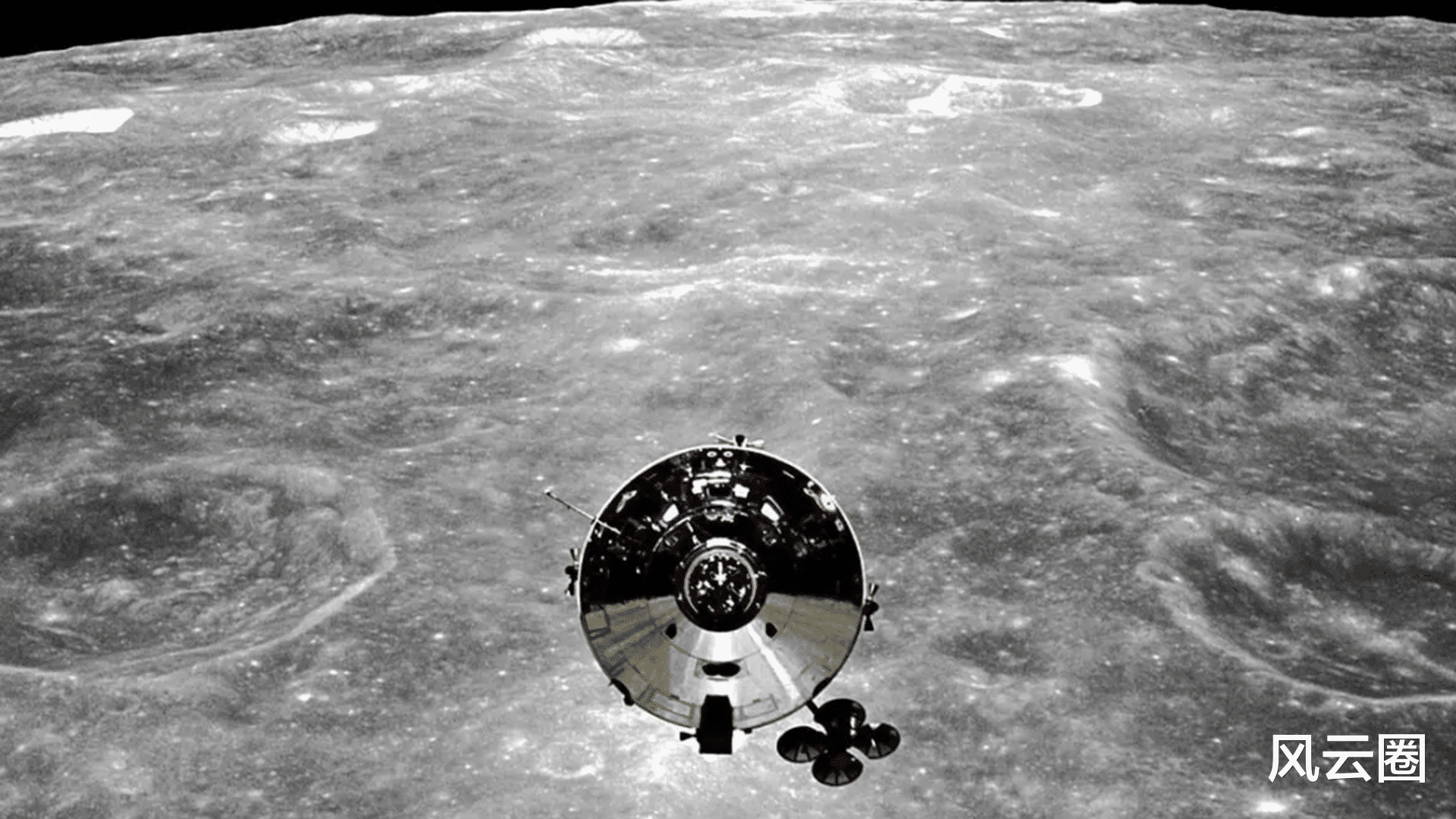

一个探测器,孤独地在太空里飞了整整142天,跨越了38万公里的茫茫宇宙,终于来到了月球家门口。就在它屏住呼吸,准备优雅地踏上这片银色土地的最后时刻——信号,突然断了!

屏幕上的高度和速度数据,瞬间消失得无影无踪。任务控制中心里,空气仿佛凝固了。这是几天前真实发生在日本私营航天公司“i太空(ispace)”身上的揪心一幕。

他们的“坚韧”号月球着陆器,在距离成功登陆仅一步之遥的地方,再次上演了“功亏一篑”的悲剧。这已经是这家公司两年内的第二次登月失败了! 月球,真的就这么难“踩”上去吗?背后的故事,远比我们想的曲折。

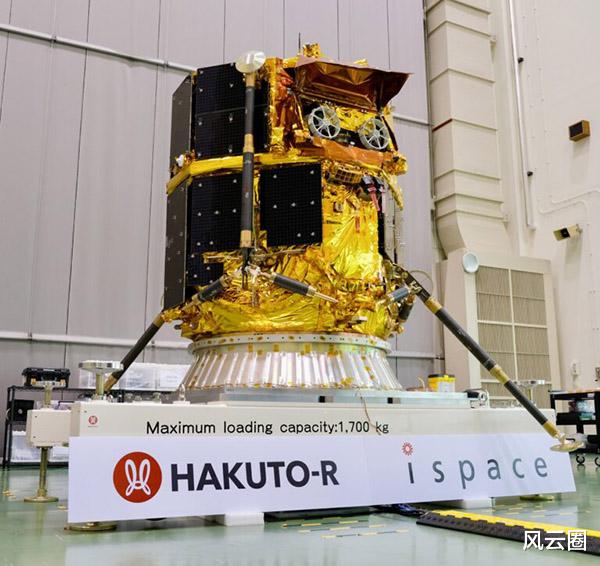

时间拉回到2025年1月15日,“坚韧”号搭乘着大名鼎鼎的SpaceX“猎鹰9号”火箭,意气风发地离开了地球。它肩负着成为日本首个成功登月私营探测器的使命,身上还带着微型月球车、深空辐射探测仪等好几件有效载荷,目标直指月球北半球那片被称为“冷海”的平原。

经过近5个月的漫长飞行,它在5月7日顺利进入了绕月轨道。一切似乎都在按计划进行,曙光就在眼前。

北京时间2025年6月6日凌晨3点13分,地球上的任务控制中心向远在月球的“坚韧”号发出“开始着陆”的指令:着陆器随即脱离了大约100公里高的绕月轨道,义无反顾地冲向月球表面。

失联瞬间:从100公里到20公里的“致命坠落”。

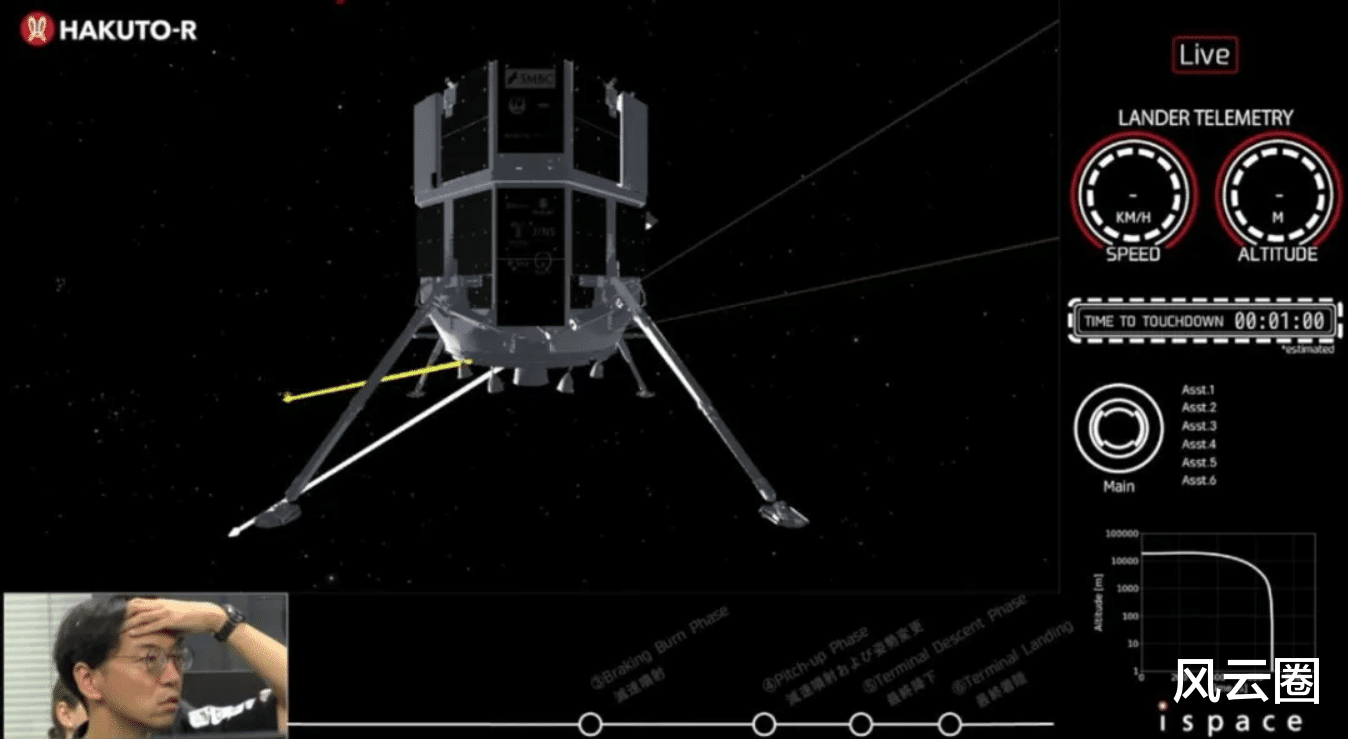

下降过程初期,看起来还算顺利。主引擎按计划点火,开始为高速下落的着陆器减速。当它下降到距离月面大约20公里的高度时,姿态调整也基本完成,几乎已经是姿态接近垂直,准备迎接最后的软着陆。

然而,就在这最后的、也是最关键的时刻——距离预定着陆时间仅剩大约1分钟的时候,意外发生了!地面控制中心的大屏幕上,实时显示着“坚韧”号速度和高度数据的曲线,毫无征兆地,戛然而止,变成了一片空白。

时间一分一秒过去,预定的着陆时间到了,过了……地面团队的心一点点沉下去。任凭工程师们如何努力呼叫、尝试重新建立通信。苦苦煎熬了几个小时后,当地时间上午8点,i太空公司不得不宣布:任务失败,“坚韧”号极有可能已经在月球表面“硬着陆”——说白了,就是摔了,而且摔得挺惨。

失败原因:老问题,新伤痛?

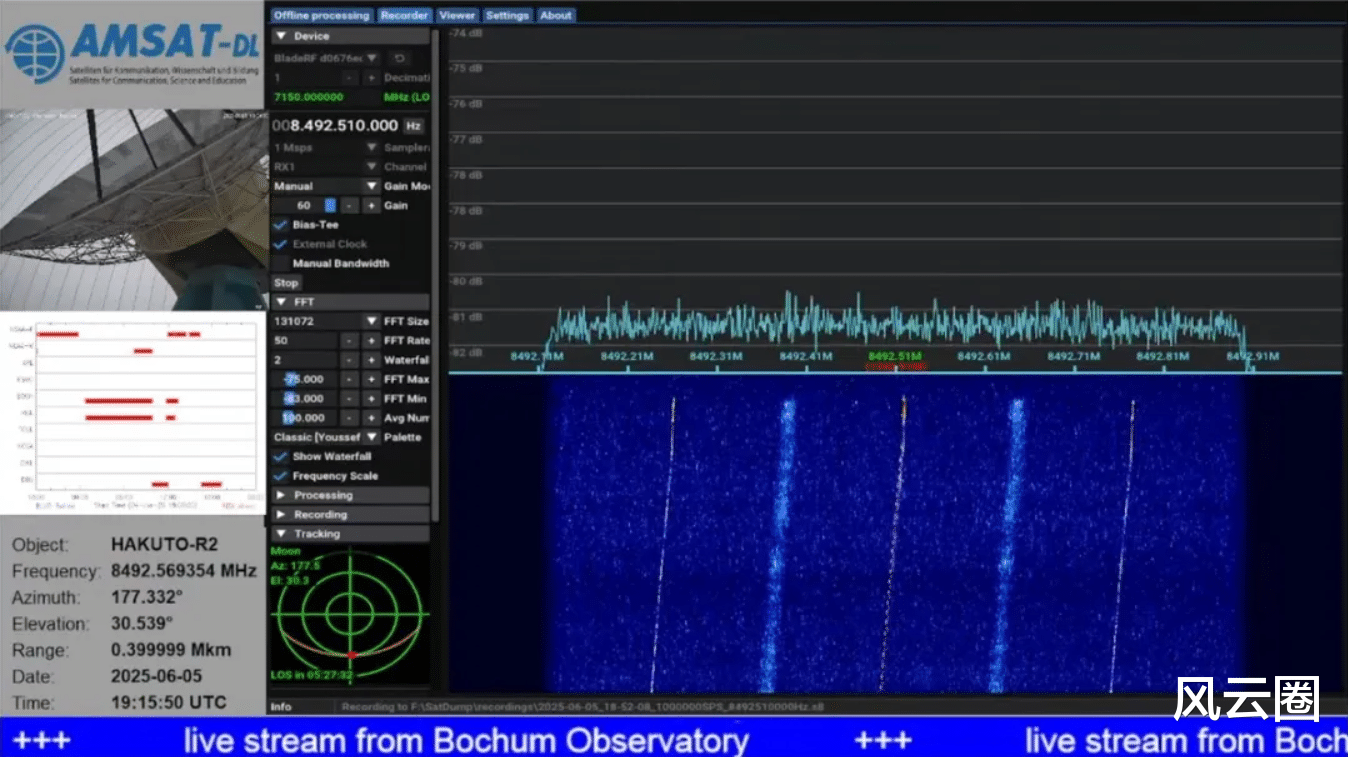

为什么会在最后关头失联?问题出在了一个非常关键的小东西上——激光测距仪。这家伙是干什么的?简单说,就是着陆器的“眼睛”,专门用来精确测量到月面的距离。没有它,着陆器就不知道自己离地面还有多远,该用多大的劲儿“刹车”。

根据传回的最后数据,地面团队发现,在获取有效测量值的时候,“反应慢了半拍”。因为测距仪的数据跟不上,“坚韧”号没能及时调整好“刹车”的力度,速度没能减到安全着陆需要的程度。

更尴尬的是,这次失败的原因,听起来和美国宇航局(NASA)几个月前在南极着陆失败的‘雅典娜’号探测器遇到的问题,惊人地相似!都是测量环节出了岔子,导致“刹不住车”。

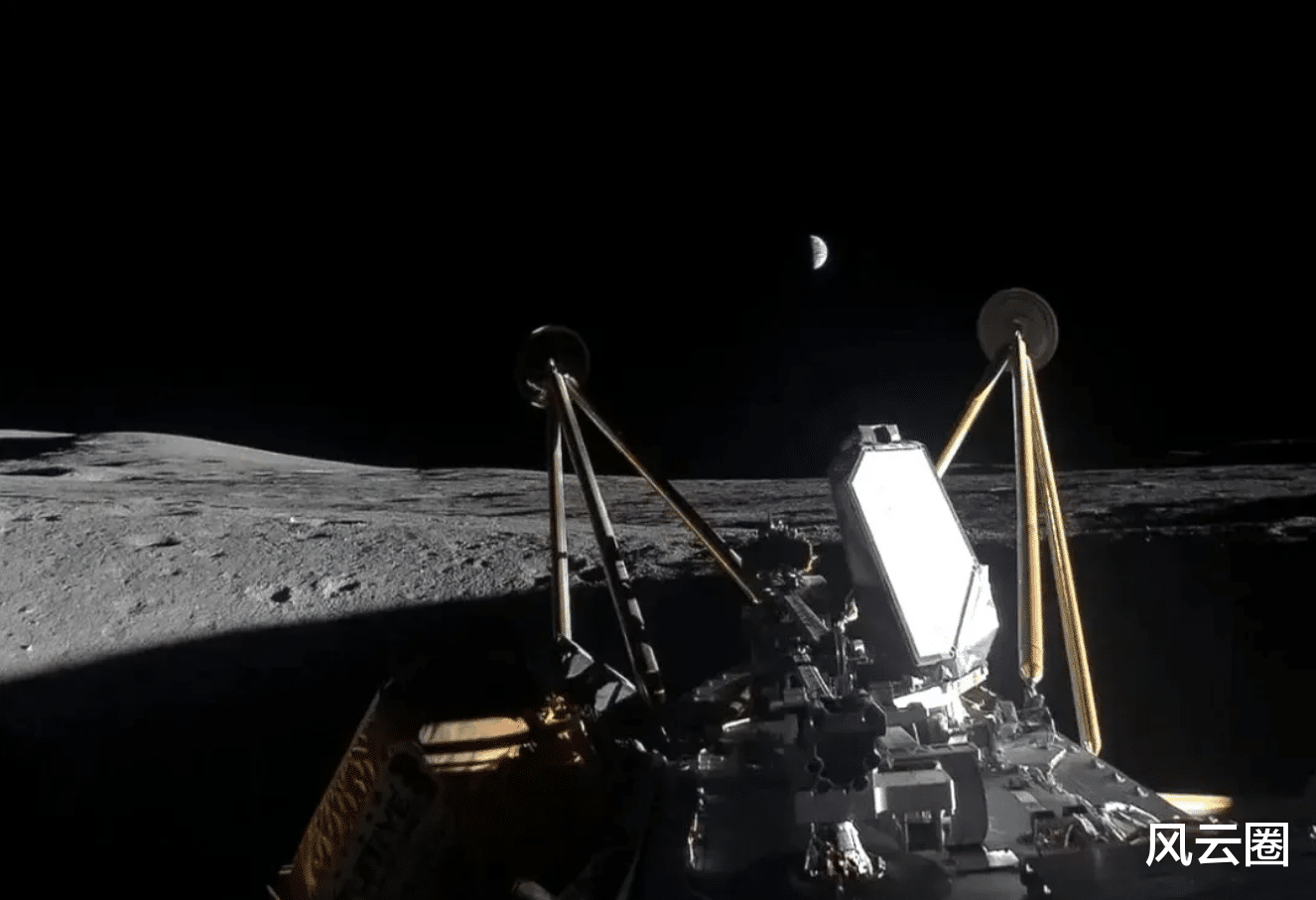

更让这次失败显得“憋屈”的是,它连一张“临终”照片都没能传回来。相比之下,美国的“雅典娜”号虽然也摔了,但它在掉进一个20米宽的月坑后,还顽强地“活”了大约12小时,传回了一些宝贵的现场画面和探测数据。

而“坚韧”号,则是彻底“失联”,杳无音讯。它携带的那些科学仪器是否完好?是否发挥过作用?都成了未解之谜。i太空公司也只能无奈地宣布终止任务,把希望寄托在“查明原因,下次再来”上了。

日本登月:屡败屡战的坎坷路。

说起来,i太空公司的登月之路,走得着实有点坎坷。这已经是他们的第二次尝试,也是第二次失败。

上一次是在2023年4月,他们的第一台着陆器“白兔-R”1号,也是在着陆的最后阶段突然失联,最终确认坠毁。加上这次“坚韧”号的折戟,两年内两次冲击,两次都倒在了终点线前。

不仅如此,日本官方的登月尝试也难言顺利:

2022年11月发射的“好客”号月球探测器,刚和火箭分离就“病倒了”(姿态异常),太阳能板打不开,连地球都联系不上,任务直接泡汤。

2024年1月,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的“小型落月实证机”(SLIM)倒是成功着陆了,但过程惊心动魄——着陆时推进系统故障,导致它以“倒栽葱”姿态着陆。

虽然后来它顽强地在月球上撑过了三个寒冷的月夜,反复“睡醒”了好几次,但最终还是在去年8月彻底失联,任务宣告终止。勉强算是一次“半成功”,代价巨大,成果有限。

算下来,日本近年来的几次月球着陆尝试,结果都不太理想。两次彻底失败,一次勉强着陆但问题多多。难怪有网友调侃:日本的月球探测器,不是“失联”,就是在“躺平”。

登月难,难于上青天?

看到日本以及其他一些国家,接连在登月上栽跟头,可能有人会问:登个月球,真有这么难吗?答案是:真的很难!非常难!

月球不像地球,它没有大气层。这意味着什么?意味着地球上飞机降落常用的“降落伞”,在月球完全没用!着陆器想减速,全程都得靠自己的发动机使劲反向推进,一点一点地把速度精准地降下来。这个过程,需要极其精密的计算和控制。

所有这些动作,都要在短短几十分钟甚至几分钟内完成,而且环环相扣,任何一个环节出一点点差错,都可能导致满盘皆输。

这就是为什么迄今为止,全球真正意义上实现月球软着陆成功的国家,屈指可数,只有中国、美国、俄罗斯(苏联)和印度这4个。日本,非常想成为第五个,可惜这次又差了一口气。

反观我们自己,中国的嫦娥工程则堪称稳健高效的典范。从嫦娥三号、四号人类首次月背软着陆,到嫦娥五号成功采样返回,再到后续的嫦娥六号月背采样返回……我们不仅次次成功,而且不断挑战更高难度,成果丰硕。

月球正面、背面采样,样样精通。尤其是月球背面的探测,我们可是全球独一份!这份成绩单背后,是无数中国航天科研人员几十年如一日的默默耕耘、严谨求实和勇于创新。他们用智慧和汗水,一步一个脚印,将中国航天稳稳地推向了世界第一梯队。

日本“坚韧”号的再次失败,以及近年来各国在月球探测上遭遇的种种挫折,给我们上了生动的一课:太空探索,尤其是登陆另一个天体,绝非易事。它是对一个国家或企业综合科技实力、工程管理水平和风险承受能力的极限考验。 每一次失败,都是一次昂贵的学费,但也为下一次成功积累了宝贵的经验。

日本的“坚韧”号虽然倒下了,但人类探索月球的脚步,永远不会停止。下一次,谁会成功?我们拭目以待。