作者陆天然,东华大学数字资产研究院院长,中国自贸区数字经济研究院执行院长;曾任新华社记者,中国改革报福建记者站站长和国务院研究室互联网时代方法论课题组长,著有《互联网时代方法论丛书》12卷。

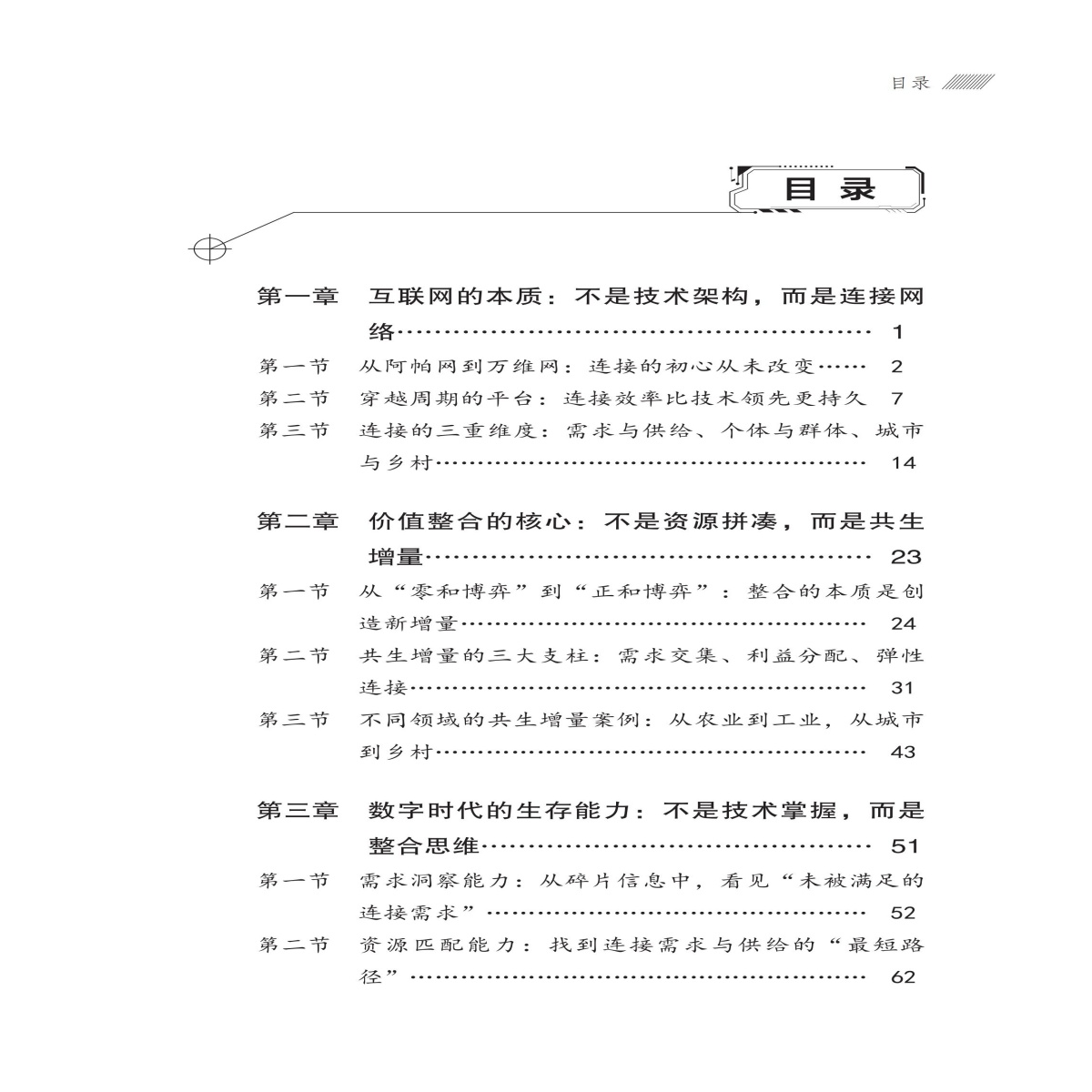

全书会沿着四个核心脉络展开:

第一,看透本质——互联网不是“技术集合”,而是“连接网络”。我们会从阿帕网的诞生讲起(它最初是为了连接不同大学的科研数据,后来才发现“连接人”更有价值),拆解微信、拼多多、抖音等平台穿越周期的秘密:微信能留住用户,不是因为功能多,而是“父母会用、同事在用、老家亲戚也在用”——连接的密度够大;拼多多能下沉到县域,不是因为算法强,而是“能让农民看懂‘9.9元5斤苹果’的海报”——连接的温度够暖。我们会通过这些案例告诉你:“连接的密度”(覆盖多少种需求与资源)和“温度”(是否回应真实情感),比“服务器算力”“代码行数”这些技术参数更重要。

第二,掌握逻辑——价值整合不是“资源拼凑”,而是“共生增量”。我们会讲西北枸杞农户的故事:最初10户农民各卖各的,快递费贵、包装乱,后来他们凑钱建了合作社,统一设计包装(印上“戈壁种植”的故事),对接电商平台的“助农专区”,不仅快递费降了30%,还因为“有故事的包装”多卖了2块钱一斤——这就是“找需求交集”(平台要助农故事,消费者要优质枸杞);浙江共享工厂的案例更典型:3家小服装厂共用一条智能裁剪线,按订单量分摊费用,原来一家接不了的1000件订单,现在3家分工能接,利润比各自接单时还高——这是“分增量利益”;还有银发经济的服务平台,连接老人(需要上门理发)、下岗理发师(需要活计)、社区驿站(提供场地),按单抽成后三方都有钱赚——这是“搭弹性网络”。这些案例会让你明白:“1+1>2”的增量,不是来自资源的简单叠加,而是来自“需求与资源的精准匹配,以及利益的合理分配”。

第三,培养能力——数字时代的核心能力不是“技术掌握”,而是“整合思维”。我们会拆解三种不可替代的能力:从碎片信息里找“未被满足的连接需求”(需求洞察)——比如社区超市老板发现“上班族总在晚上7点问有没有新鲜蔬菜”,这就是需求;用最低成本让需求与供给“直接对话”(资源匹配)—老板联系附近农场,每天傍晚送一批菜,用微信群接龙统计,不用开发系统;让连接从“单次交易”变成“持续共生”(生态构建)——老板后来让农场主拍“蔬菜种植视频”发在群里,顾客觉得新鲜,复购率提高,农场也愿意长期合作。每个能力都会配“小人物的大实践”:有县城快递点老板用“快递代存”连接小区居民,顺便帮老人交水电费;有开打印店的年轻人,发现企业缺兼职设计,连接了几个美院学生接活。你会看到,普通人不需要高深技术,用整合思维就能找到自己的位置。

第四,跳出焦虑——让技术服务于连接,让连接回归人心。我们会对比“技术空转”与“连接落地”的案例:同样是智能生产线,老周的设备成了摆设,而隔壁镇的一家小厂却活得很好——他们不仅用设备接小订单,还让老工人学简单操作(比如给零件贴标签),技术员带徒弟时优先从老工人里挑,既用了技术,又留了人心;同样是社区App,有的城市做了“在线缴费”“通知公告”就停了,有的城市却加了“老人一键叫车”“小孩放学后签到”——因为他们发现,社区最需要的是“安全感”与“便利感”。这些对比会让你明白:核心在于“技术是否带着温度”——能让农民省心(不用自己搬枸杞去县城)、让老人安心(子女能通过App看到自己在社区食堂吃饭)、让工人暖心(新设备没让他们丢工作)的连接,才是有价值的连接。

本书已经在淘宝、拼多多、快手上架销售,现在购买赠送电子版练习题