到明年,智驾行业的格局应该就定下来了。”

2025世界智能网联汽车大会现场,Momenta CEO曹旭东接受智车星球等媒体的采访,重复了这个判断。

他所说的“定局”,并非自动驾驶的终局,而是城市NOA这上半场战役。“到时候中国可能就剩下2、3家,全球可能也就3、4家。”

竞争已经进入关键期。虽然曹旭东没有直接点名,但作为国内高阶智能辅助驾驶主力玩家之一,Momenta显然有信心走进“最后的三强”。

曹旭东说:“在行业供应商里,我们应该会是最早达到千万台规模的企业。”

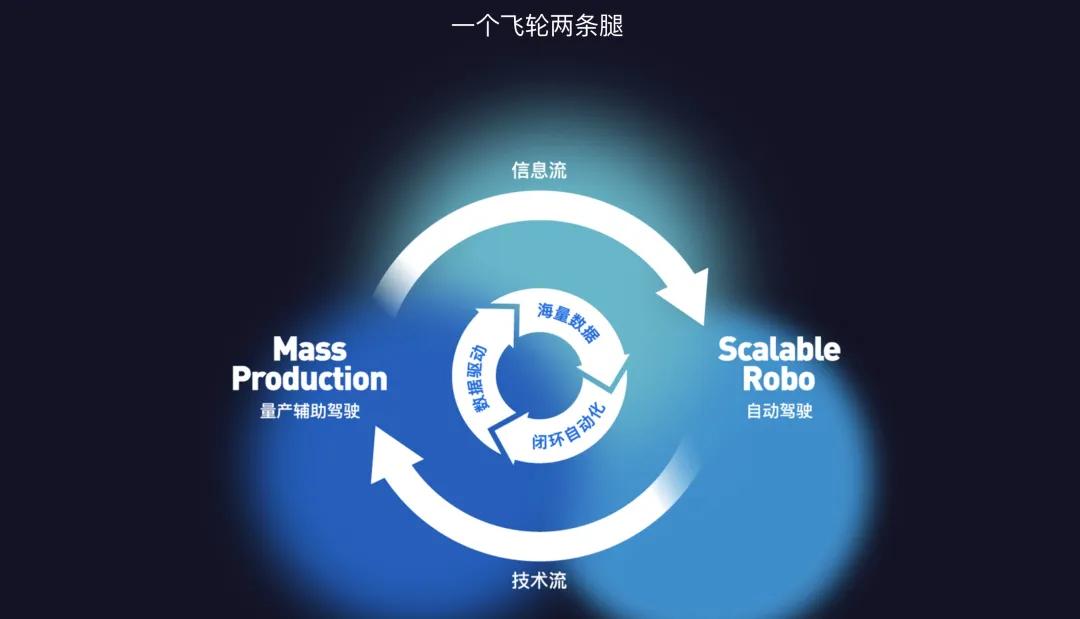

但量产并不是终点。曹旭东在群访中多次提到“飞轮”和“闭环”,这是Momenta内部的战略核心:“一个飞轮,两条腿”。

“飞轮”指的是数据驱动,“两条腿”则分别代表量产自动驾驶和完全无人驾驶。

目前,Momenta正同步推进Robotaxi(无人出租车)、Robotruck(无人卡车)和Robodelivery(无人配送)三条L4业务线,并计划在今年内实现Robotaxi“车端无人”。

不同于传统 Robotaxi 使用高成本、高配置、高算力方案,曹旭东透露,Momenta选择了更接近量产的技术路径,使用量产传感器与芯片,复用城市 NOA 数据,降低 L4 落地门槛。

在曹旭东看来,从辅助驾驶走向完全无人,本质上就是一场“汽车机器人”的进化。

以下根据曹旭东采访内容整理。

明年,智驾行业上半场格局将定媒体:相较于传统供应商,Momenta与车企的合作模式有什么不同?车企与供应商的地位是否发生转变?

曹旭东:智能化对于车企来说是非常重要的战略级问题,也使我们有更多机会跟客户高层,在技术产品以及整车战略上,有更多的探讨。

我们现在跟车企的合作,不是简单的供应商关系,更多的是“供应商+战略伙伴”,(双方会共同参与)包括这一代产品的架构设计,方案选择,最终通过整个系统级的合作开发与交互,达到最大的产品竞争力。

另外,除了当前一代产品的合作,我们还会合作下一代,并且提前规划或者预演再下一代产品。

双方会共同讨论再下一代产品能给消费者带来什么不一样的体验和价值?亮点功能是什么?成本结构又是怎么设计的?最终逐渐细化到方案。这是我们现在跟很多车企比较主流的合作模式。

媒体:在智驾领域,很多跨国车企也都在寻找中国答案,Momenta也跟BBA、丰田这样的跨国车企都有合作,达成合作背后的原因主要是什么?

曹旭东:我觉得最重要的还是技术、产品、交付,这三点都非常重要。

像我们的国际客户,合作周期都很长。之前说汽车行业(合作)是“敲门敲三年”,但国际客户可能敲 5~7 年。

这5~7年,不是说对方把我们挡在门外不让进,而是他们会有大量的验证工作。从技术模块、技术原型,到量产方案、预量产的验证,再到量产开发,最后到量产交付,整个审核周期非常长。

而且他们对技术的要求非常高,尤其在安全方面,特别是功能安全的要求。

媒体:您如何评价并对比,Momenta与自主品牌、外资 / 合资品牌合作的异同点?

曹旭东:和两边的合作,确实有差异,但是正在趋同。

大概四五年前,这种差异特别大,外资车企更倾向于“想清楚了再干”,但对于智能驾驶这种新事物,很多事情很难一开始就想清楚,所以节奏会慢一些;

而中国车企更倾向于“边干边想”,有好有坏,坏处是中间试错成本高、走的弯路多,但好处是能在试错中学习、成长,对新技术、新产品、新市场形态更容易形成快速洞察,进而快速做决策。

现在随着行业逐渐成熟,我们能看到两边的合作模式在更多趋同。

中国的OEM因为过往积累了大量经验,现在做新规划时,考虑会更加周全;而国际车企也感受到原来的模式,可能跟不上中国市场的发展速度了,所以也开始倾向于 “边干边想、边想边干”的模式。

最终其实是殊途同归,我觉得不管是哪种方法论,只要有利于匹配快速发展的市场,就是有效的。黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫。

媒体:现在有一种说法是“中国的 Momenta 已经成为了合资车企的救星”,您怎么看这种说法?

曹旭东:首先,中国的合资车企,其实为中国汽车产业的发展,做出了特别大的贡献。

我昨天晚上参加了中欧汽车 50 周年的庆祝活动,深刻感受到合资车企培养了非常多的行业人才、培育了市场,还积累了很多的产业基础,这方面的贡献是非常大的。

另一方面,现在中国的 AI 技术已经应用到很多中国自主品牌车企和合资车企中,这代表着中国人工智能在快速发展,而且不光在国内,还会走向全球。

而中国汽车智能化的发展,我觉得很大程度上又来自于“蔚小理”,他们开拓了市场,驱动了整个行业的创新。如果没有这些企业,即便有再好的智能驾驶技术,要实现上车落地、进入市场也会非常困难。

正是有它们在前面“冲锋陷阵”,教育了整个市场,我们的很多客户才会跟进,然后去选择能达到与“蔚小理”同等,甚至更好体验的技术和产品上车。

这方面,我非常感谢这些市场开拓者,不管是曾经的合资车企,还是现在的“蔚小理”。

媒体:您年初的时候提到,智驾行业的竞争格局会在明年定下来,洗牌期也会结束。您现在依然坚持这个判断吗?格局定下来后,市场会留下多少家企业?

曹旭东:首先,我的结论还是不变的,到明年,智驾行业的格局应该就定下来了。

但这个“定”仅仅是行业上半场的格局定了,上半场指的是城市辅助驾驶的竞争格局,到时候中国可能就剩下2、3家,全球可能也就3、4家。但这并不意味着整个自动驾驶行业的格局就完全定了。

因为自动驾驶的上半场,可能是高阶城市辅助驾驶的竞争,而下半场,实际上是从辅助驾驶走向无人驾驶。

而无人驾驶阶段甚至还会再分上半场和下半场,无人驾驶的上半场,可能还是现在这些玩家在竞争。

无人驾驶的下半场会是什么?我甚至觉得,可能还会有一些新的超级玩家进入,毕竟智驾市场是一个能创造巨大价值回报,同时又极具挑战的市场。

智驾摩尔定律:硬件成本每2年减半,智驾体验每2年提升10倍媒体:现在端到端的路径出现了一些分歧,关于VLA和WA两种路径的竞争,讨论已经进入第二个阶段了,想听听您的看法。

曹旭东:首先,在我看来 VLA 和 WA 有区别,也有相同的地方。比如 VLA 可能更强调语言这部分,而 WA 则更多强调对世界模型的构建,或者说对世界的理解。

但本质上,二者又有相似之处。你看,VLA 如果把中间的 “L”(语言)拿掉,核心就是 “VA”,而 WA 里的 “W”(世界)涵盖范围更广,既可以包括视觉,也可以包括激光雷达、毫米波雷达。

但实际上,在所有这些传感器里,真正信息量最丰富的还是视觉,所以 WA 也可以认为其最主要的成分也是 “V”(视觉),这就是 WA 和 VLA 之间共同的地方。

我们的判断是,语言在驾驶过程中的贡献肯定存在,但不一定是最本质的。

因为现在的大语言模型虽然能做奥数题、写代码、说英文、写诗,但这些能力是不是一个老司机必备的?在我们看来,可能不一定需要。

我们觉得最重要的,还是通过强化学习大模型,让自动驾驶系统主动去探索“好的行为”, 好的行为会获得奖励,坏的行为会受到惩罚。这样才能跳出传统的模仿学习模式,进入强化学习的模式。

这就好比中学生、大学生阶段都在跟着老师学习,但大学毕业进入社会后,就得靠自己的能力去锻炼、去探索,只有这样才有可能超越老师的水平,甚至超越人类驾驶员的水平。

媒体:2025年被视为智能驾驶技术商业化落地的关键转折点,在您看来智驾能力会不会成为车型竞争的胜负手?

曹旭东:我觉得智能辅助很重要,而且重要性会越来越高,未来会逐渐的变成标配。

很重要的原因,就是之前提过的,智驾的摩尔定理:硬件成本每2年减半,持续降低,而智驾的体验,每2年能提升10倍,行业的发展甚至会超过这个速度。

这样的话,产品越来越好,成本越来越低,肯定会逐渐变成标配。

至于是不是“胜负手”,我觉得都有点像电动车需要一块好的电池,续航长、安全,并且成本低一样,它是一个必要条件,但很难说它是充分条件。

借此打个广告,我们的R6大模型,在安全性和舒适性上,会有 5 到 10 倍的提升。

媒体:现在越来越多的车企,集中地搭载类似华为、Momenta 这样的智驾方案。车企智驾方案过于集中,是否会影响整个汽车智能化领域的产品创新,导致智能化水平发展受限?

曹旭东:其实我觉得可以拿电池来对比,有一部分特性肯定是一致的,比如在安全上,只有“好” 和 “更好” ,本身没有差异化。

当然,另一部分特性是有差异化的,比如驾驶体验,奶爸车和运动型跑车的驾驶体验肯定不一样。

像前段时间,我们跟奥迪共同宣发的奥迪E5 Sportback ,实际上就带有了奥迪的驾控基因。我们在技术研发上,既有具备安全能力的底层模型,同时在上层又可以有一定的参数化调整空间,能适配不同的驾驶风格,实现产品的差异化。

媒体:目前有不少厂商都在使用Momenta的智驾方案,如何解决智驾体验 “差异性” 与 “统一性” 的平衡问题?

曹旭东:首先,我认为体验的“统一性” 可能更重要。

实际上,我们现在在不同客户、不同车型上的产品体验还不够统一,可能因为软件版本有新有旧,同时硬件层面的传感器配置、执行器配置也会有些不一样。

所以我们现在内部优先在做一件事,就是在硬件有差异的前提下,怎么能尽可能把体验,尤其是安全层面的体验,拉到同一高水平。

至于“差异性”,我们认为可以通过配置化的方式实现。

从长期来看,大模型是可以输出多条驾驶轨迹的,这些轨迹都像人,都能保证安全,但对应的驾驶风格会有一些不一样。

我们可以在上层做驾驶风格的筛选,来保持差异性。

无人出租车、无人配送、无人卡车均有布局媒体:Momenta目前在 L4级的开发和布局上有哪些考虑,我们什么时候能看到最新的进展?

曹旭东:我们公司的战略叫“一个飞轮,两条腿”。

“飞轮”指的是数据,“两条腿”的话,一条是量产自动驾驶,另外一条是完全无人驾驶,应用场景包括Robotaxi、Robodelivery,以及Robotruck。

今年,我们其实已经在很大程度上,把技术重点从“量产飞轮”升级到了“L4 飞轮”。如果大家有机会到我们办公室,会看到办公室入口门上就有一个“L4 飞轮”的标识。

我们今年年底的目标,是实现Robotaxi车端无人。

我们实现车端无人的技术方案,跟传统的Robotaxi公司不太一样。传统的公司更多是使用改装车,搭配非常贵的传感器,成本很高的大算力设备,而我们的实现方案更偏向量产,大家可以认为这跟特斯拉的路径非常相似。

我们会使用量产的传感器,这样一来,可以复用海量的量产数据,还能通过量产车识别各种各样 L4 级别的安全控制case。

另一方面,我们也会使用量产的芯片和域控系统,这样的话,一旦技术成熟,就能比较快地实现 L4 级自动驾驶的规模化量产。

媒体:这三个场景之间有没有异同?公司内部是如何为这三条业务线制定发展策略和规划的?

曹旭东:Robotruck的推进时间点可能会稍晚一些,比较大规模的投入,会在明年后半年开始,目前更多是在做前期布局。而 Robotaxi、Robodelivery这类场景,其实已经在紧锣密鼓地开展研发了。

媒体:Robotaxi和Delivery是同步的吗?

曹旭东:节奏上基本同步。虽然产品形态,面向的客户可能有区别,但在技术和运营方案上,相似之处非常多,也存在很多可以互相借鉴的共同点。

至于Delivery场景今年是否会推出产品,还请各位老师关注后续的好消息。

媒体:从今年上半年开始,“安全” 就是行业高频词。在行业向高阶辅助驾驶迈进的过程中,您认为最需要补齐的安全短板是什么?

曹旭东:确实,安全是重中之重,没有安全就没有发展。在安全领域,最近国家在智能辅助驾驶强标的制定上做了很多工作。这些强标里定义的场景覆盖面很广,而且不是凭空设计的,都是从过往事故场景中总结而来的,既包括智能辅助驾驶相关的事故,也包括人类驾驶的事故。

基于这些事故,总结出了各种很难的场景,比如大雾天气、进出隧道时突然的光照突变,还有隧道口恰好出现事故车这类复杂情况。

我认为,这些强标的制定,有力地规范了整个智能辅助驾驶市场的发展。而且我们有很多国际客户,对标后能发现,如果这些强标能落地并有效执行,中国的智能辅助驾驶标准,很可能成为全球最先进、最严格的标准,进而引领全球智能辅助驾驶在安全上的持续发展。

所以回到你问的“安全短板”,我觉得国家强标的推进和落地,实际上是弥补了行业的重大短板,有利于整个行业的发展。

已构建先发优势,将最早达到千万台

媒体:有一些整车企业还比较看重自己的供应商,能不能在C端也获得一定的影响力,就像当年的Intel Inside,现在的华为。Momenta也希望建立自己的C端影响力吗?

曹旭东:其实我们公司之前一直比较务实,像今天这样的活动之前都没怎么做过,参加车展也是今年才第一次。

在这之前的车展,我们都是在附近租个办公室,约上客户到办公室开会,之后再带客户去体验我们最新的产品和技术,这样其实不影响我们的商业进展和订单。

至于为什么今年突然开始做这件事情,很大程度上是来自客户的希望。因为很多客户跟我们合作量产自动驾驶功能,他们要向 C 端卖车,卖车时需要跟消费者沟通讲解,车上配备的自动驾驶技术很好、产品体验很强,是和我们合作的。

但如果消费者觉得Momenta的名字比较陌生,购车意愿可能会弱一些,但是如果消费者已经在很多地方听过我们的名字了,了解这家公司,知道这家公司有很强的技术背景、技术领先性突出,会对客户的整车和智能辅助功能的销售,带来很大帮助。

这也是为什么,我们今年不仅自己主动做了不少事,还和很多客户一起开展了很多活动,目的就是让更多消费者知道,Momenta是一家很好的公司,有好技术、好产品、好交付,而且非常关注消费者的声音。

媒体:我们近两年来发展速度很快,在多个不同细分领域的示范应用中都取得了第一名。那Momenta该如何保证持续的研发活力,从而维持头部的市场地位?

曹旭东:首先,智能辅助有着特别强的先发优势和规模效应,尤其是规模效应。

规模效应又分为两点:第一是数据和体验的规模效应。更大的规模会有更多的数据,更多数据输送给大模型,它就能学到更多好的驾驶行为,带来更好的体验。

第二是成本上的规模效应。同样的研发成本,摊销到 10 万台车上、百万台车上,再到 1000 万台车上,单位成本会有 10 倍、百倍的差异。

我觉得我们有很强的先发优势,同时规模扩张速度也很快。

我们认为,在行业供应商里,我们应该会是最早达到千万台规模的企业。

另外还有一点,就是我们对人工智能的信仰和对技术的热爱。我觉得一家好公司的好业务,来自好产品,好产品来自好技术,而好技术,来自好的团队和好的文化,这一点非常重要。

我们公司从创立到现在,创始团队 80% 都有技术背景,而且还全是深度学习领域的。基本上从 2012 年人工智能深度学习技术革命开始,我们就一直冲在第一线,所以我们对这项技术有着很强的信仰。

同时,我们公司对技术的热情,也体现在技术创新上。2019 年,我们最早用Transformer做Perception;2020年持续深化;2023年,我们第一个量产两段式端到端;2024 年,我们又最早量产一段式端到端;今年,我们还最早量产了强化学习大模型。

这些技术突破,都体现了我们对技术的执着追求和热爱,我觉得这对维持研发活力来说尤其重要。

媒体:您认为如何才能穿越行业周期、持续创造价值?又需要向行业和市场证明哪些最重要的努力?

曹旭东:我觉得,要穿越行业周期,很重要的一件事情,还是“以客户价值为中心”。这里的“客户”不只是OEM,更重要的是终端用户。

这点我之前也分享过,我们公司内部有一个很大的“狗粮团”,都是我们的内部用户。比如我们和客户合作量产一款车型,公司会提供补贴,鼓励大家购买自己量产的这款车,然后天天开。

比如有同事参与了奔驰项目,为奔驰这款量产车的智驾开发做了贡献,那在开车时发现了问题,肯定立刻马上去驱动解决。

通过这种方式,把公司员工的利益、用户的利益和车企客户的利益高度对齐,推动公司为客户和用户创造更好的价值。

而自动驾驶的价值,其实很重要的就是安全、效率和舒适。我们公司的技术体系、产品布局、组织架构和企业文化,也都是围绕这些产品价值来构建的。