“宋四家”里混进一个“替补”,这事儿比书法本身还精彩。

很多人背得滚瓜烂熟:苏黄米蔡。可直到清末,馆阁里悄悄传的小纸条才戳破窗户纸——“蔡”原本不是蔡襄,是蔡京。对,就是《水浒传》里高俅同款大奸臣。老百姓恨他恨得牙痒,连字都不给留,直接踢出群聊,把老实人蔡襄顶包。于是,法度派掌门一夜换位,千年课本就此写死。换到今天,相当于热搜第一爆了,官方连夜改词条,谁都拦不住。

蔡襄挺冤。人家早生五十年,欧楷还没凉透就写出《自书诗卷》,行书里带唐味,楷书里藏晋魂,活脱脱“过渡款男神”。可死后还是逃不过工具人命运——牌位被抬进孔庙,理由不是字写得多惊艳,而是“道德分”高。艺术史有时候就这么鸡贼:作品好不如人品好,人品好不如政治正确。

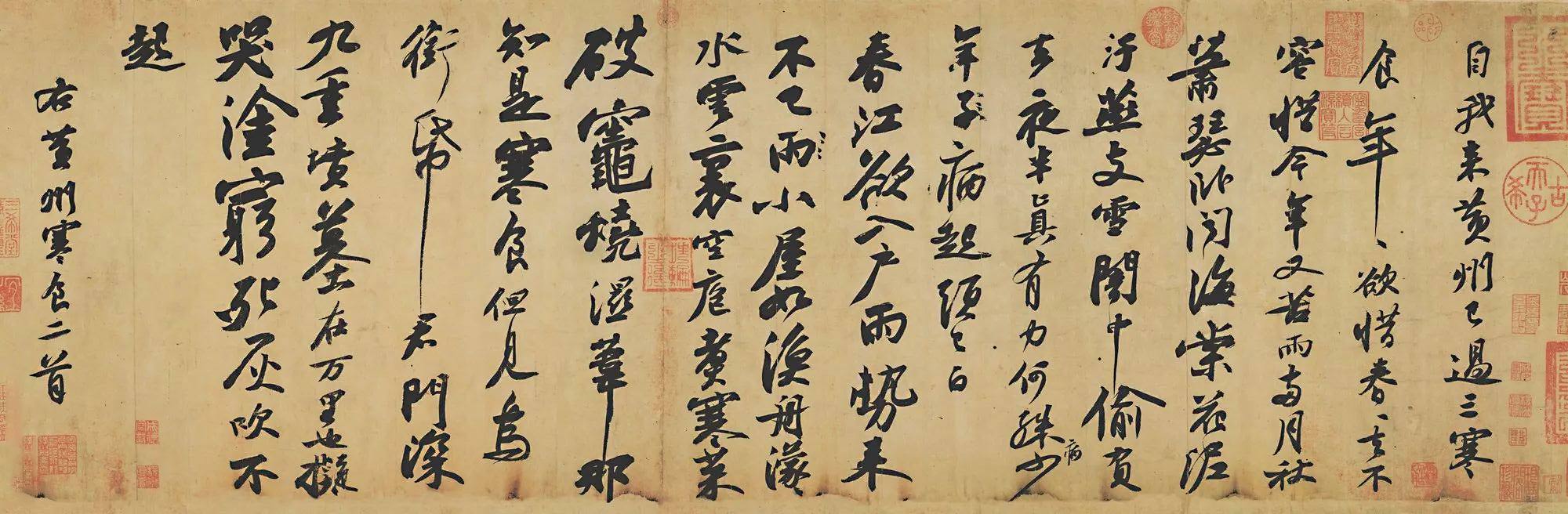

蔡京书法

再看苏轼,被贬到黄州啃野菜,却啃出“天下第三行书”。《寒食帖》里墨坨子跟眼泪似的,糊成一片,偏偏后人高价复印,拍卖行里一亮相就是十几亿。道理很简单:写字那刻,他根本没想当“苏仙”,只想跟弟弟隔空哭一哭。情绪一到位,线条就自带混响。所谓“石压蛤蟆体”,说白了是蹲着写的,腕子悬空,纸张铺在船上,江风一吹,字就胖成气球。技术派总想复刻,结果越练越丑——缺的不是笔法,是乌台诗案的冷汗。

苏轼《寒食帖》

黄庭坚更绝,直接把长江写进笔画。《松风阁》那一笔“长江大堤”,从左到右冲出去三寸,收都收不住。有人吐槽“辐射体”像蜘蛛精撒网,他听完嘿嘿一笑:我就爱“中宫紧收、四肢乱伸”,跟做人一样,内心收紧,外表放飞。晚年被贬广西,热得半死,还拿芭蕉叶练字,叶脉就是格子,写完顺手喂猪。猪啃完,字没了,他拍拍手:观韵胜于观法,猪也算懂了韵。

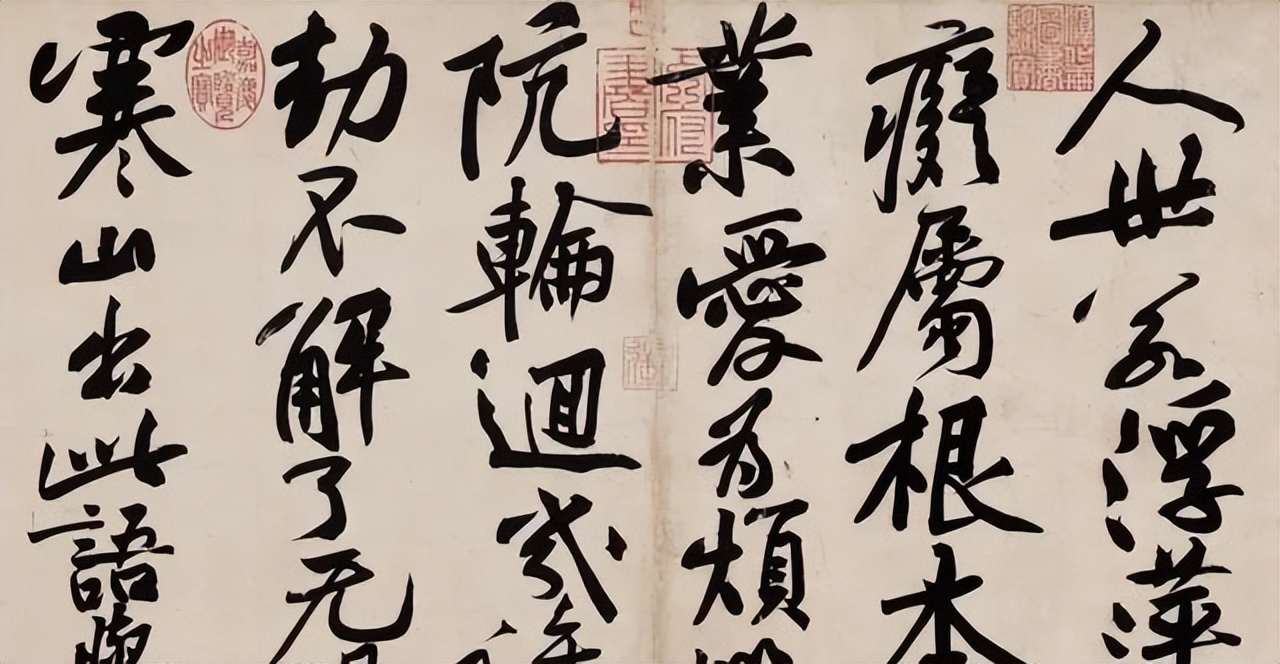

黄庭坚《寒山子庞居士诗帖》

最疯的是米芾,上班打卡签到,下班就溜到河边“抱石狂哭”。石头上有纹路,他当祖宗供,见面先磕头,人称“米颠”。哭完回家刷字,速度堪比B站鬼畜,一支笔上下左右八面出锋,号称“风樯阵马”。老婆骂他败家,他反手把御赐砚台扔水里——“宁肯喂鱼,不给俗人”。现在去故宫看《蜀素帖》,绢本细得跟丝袜似的,居然没被他戳破,也算奇迹。后世学他,没学成潇洒,倒先学穷:笔墨纸砚全顶配,月底吃土,笑死。

米芾《蜀素帖》

四人的真迹加起来不到一百张,比顶流演唱会门票还难抢。最惨是蔡襄,只留十件,一半还是残卷——谁让他早生,纸都没来得及老化就被收走。市场最俏的是米芾,四十多件散在世界各地,日本藏家拿它当镇宅符,每年只肯亮三天,排队看字比看医生还难。苏轼最少,却最炸,只要露面就是“年度大戏”,保安比观众多。

黄庭坚《松风阁诗帖》

学他们的人,年年从美院排到书法班,九成九铩羽而归。老师憋出内伤:苏轼的“无意于佳”不是让你瞎写,是先把诗词、仕途、酒量、胆量全熬成一锅老汤,再拿笔当勺子;米芾的“刷”不是快,是每一笔都在“颠”和“稳”之间走钢丝。光抄外形,就像穿个汉服就以为能穿越,地铁口拍照还行,真上朝立马被拖出去斩了。

米芾

所以别纠结“谁是第一”,宋人自己都不排座次。他们只干一件事:把写字从“技术岗”升级成“情绪出口”。高兴了写,难过了写,被贬了写,失恋了写,写完随手一丢,市场自然接盘。千年后,我们对着玻璃罩子里的飞白点,还能闻到一点东坡的猪肉味、山谷的荔枝味、襄阳的墨臭味,顺便替蔡襄叹口气——字好人好,却差点给堂哥背锅背到宇宙尽头。

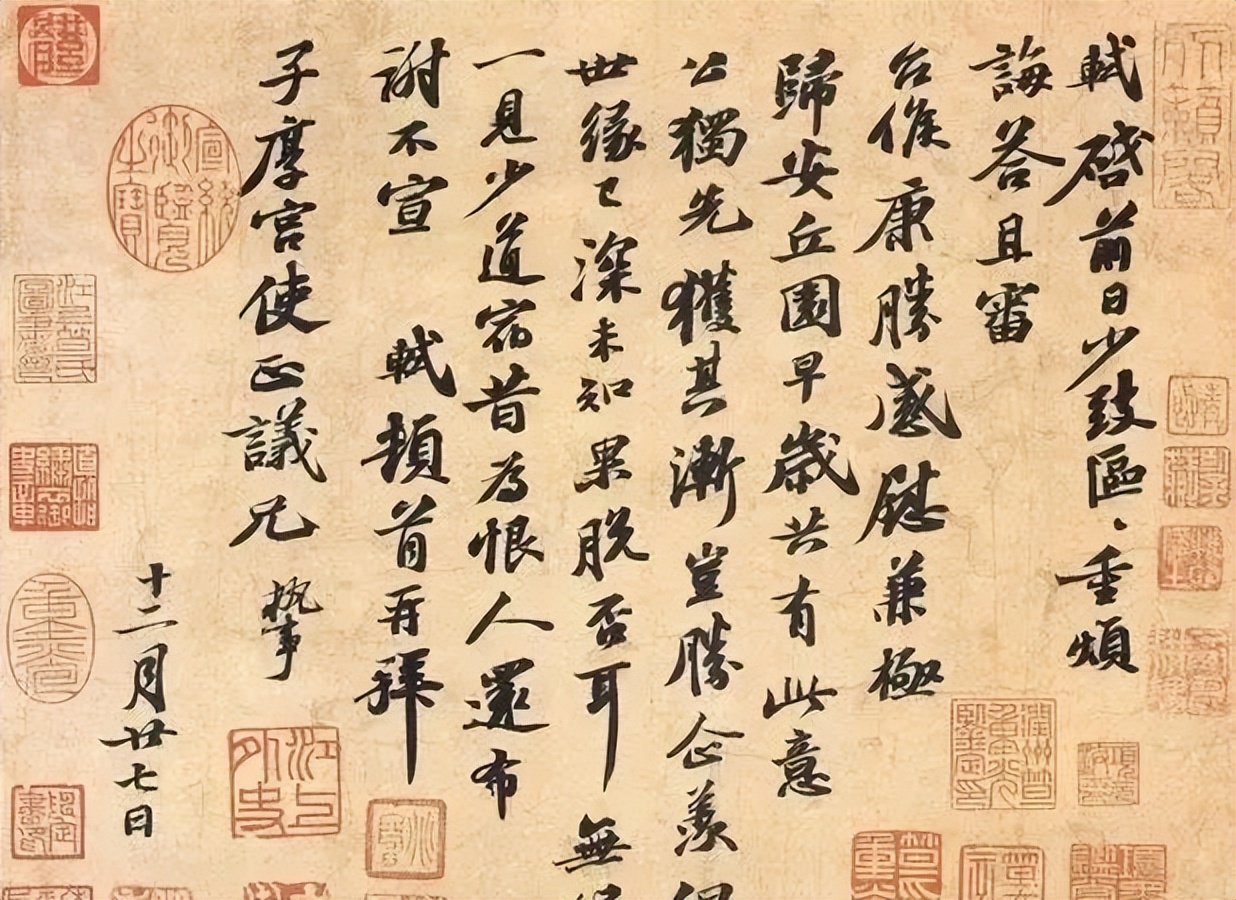

北宋苏轼《获见帖》

真要想学,先别买毛边纸,去买两斤黄州猪肉,小火慢炖;再弄点广西荔枝,吃完别擦嘴,直接铺纸。情绪对了,笔自然就疯。写砸也别骂街,北宋四巨头早就示范:字写坏了可以当国宝,人当坏了只能被踢出群聊。

评论列表