胡适与民国时代的很多人物一样,因为具有多面性导致盖棺定论非常难。胡适的悲剧主要是后世的不肖子孙喜欢扯胡适的虎皮拉自己恨国的大旗,导致本来多面复杂的人物变成了脸谱化的人物。

胡适在中日战争的问题诟病最多,但早在1915年的胡适就认识到中国之大患在于日本。在当时留日学生普遍对日本有好感的时代,胡适却通过留学生购买日本相关书籍,研究日本优劣特点。

通过长期关注胡适意识到日本的强大不在于制度,而在于海军武力的强大,胡适指出:“日本霸力全赖海军支持。”

若要根本解决日本问题,必须要摧毁日本海上力量,否则仅是陆上一时战胜不足以解决日本问题。但胡适明白中国力量太弱了,不足以完成歼灭日本海上力量的任务,胡适认为必须立足国际外交,将中国问题同太平洋问题乃至欧洲问题打包解决,把日本拖入一场与欧美列强的战争才能彻底解决问题。

胡适与罗斯福

七七事变爆发之初,胡适曾寄希望利用日本国内短暂的犹豫期,促成中日和谈,为中国抗战争取时间。但随着战事的,胡适逐渐变成坚定的主战派。

1938年胡适出任驻美大使,主持对美宣传和争取支援工作。当时的美国为了做最后一个参战大国,对胡适的态度极为冷淡。

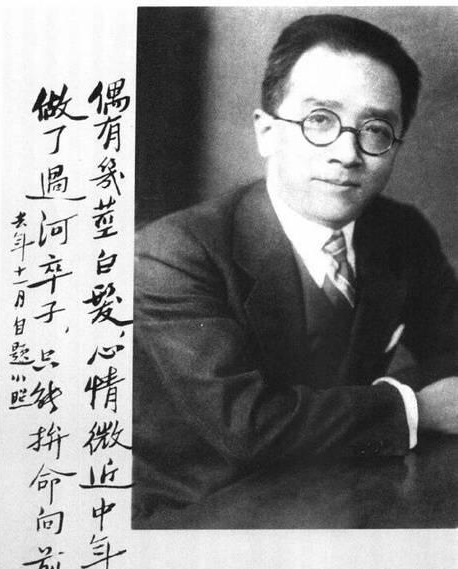

胡适写信对好友陈光甫写到;“偶有几茎白发,心情微近中年。做了过河卒子,只能拼命向前。”

胡适

胡适一方面在美国高调宣传自己来美不搞宣传、不搞武器、不来要钱,暗地里从民情舆论入手,暗地里争取美国人民的民心,胡适深知美国政客难以靠口舌撼动,但若从民情入手当舆论与美国国家战略利益一致时,政策推动自然顺水推舟。若只游说高层,没有民意基础,政客没有牵制随时会变。这就是院外集团逻辑。

胡适花大功夫搞公共外交,四处进行大众演说。胡适的演讲效果非常明显,1939年7月,罗斯福基于民意宣布废除《日美商务条约》,同年美国民众又呼吁美国政府禁售军火原料给日本,气的日本媒体痛骂胡适以大使身份煽动反日宣传,美籍日裔历史学家入江昭则痛斥胡适挑动美日开战,称日美开战,是胡适推波助澜导致的。

如果日本人没被胡适戳中软肋,是不会对胡适如此评价的。

但一个月后,苏德签署互不侵犯协定,日本开始秘密与苏联商议中立条约的签订,美国担心德苏日结成同盟,孤立美国,准备牺牲中国利益,拉拢日本,开始逼中国承认东北属于日本。

胡适心急如焚,但担心国内的主和派死灰复燃,冒着风险压住这一消息不发往国内,并且一连四十天拒绝面见罗斯福,不惜导致美国借款谈判推迟两周,避免动摇抗战决心。

入江昭

幸运的是1940年7月,日本打出日本版门罗主义的宣传口号,要建立亚洲人的亚洲,胡适马上意识到只要中国站在美国一边,日本的宣传必然失败,日美战争的性质就不会变成白种人和黄种人的战争,日本喊的越响,中国对美国的政治意义越大。

1940年9月,日本与德国、意大利签署同盟条约,胡适意识到中国应立刻与轴心国宣战,加速促成反法西斯集团阵营的形成,让中国占据更好的外交地位,但蒋介石为规避国际法,保持与德意的外交平衡,没有听从胡适建议,但事态发展却按照胡适的设想演进。

1941年日本偷袭珍珠港,美国对日宣战,第二天中国对日本宣战,胡适苦撑待变终于迎来曙光,胡适所设想的一场毁灭日本海军的大决战就此到来。

偷袭珍珠港

胡适对美外交做的好不好自有后人评说,但胡适爱国之心无可辩驳,后来的精致利己主义者喜欢拿胡适当老师,但干的却是坑害中国的事情,其中壤霄之别。